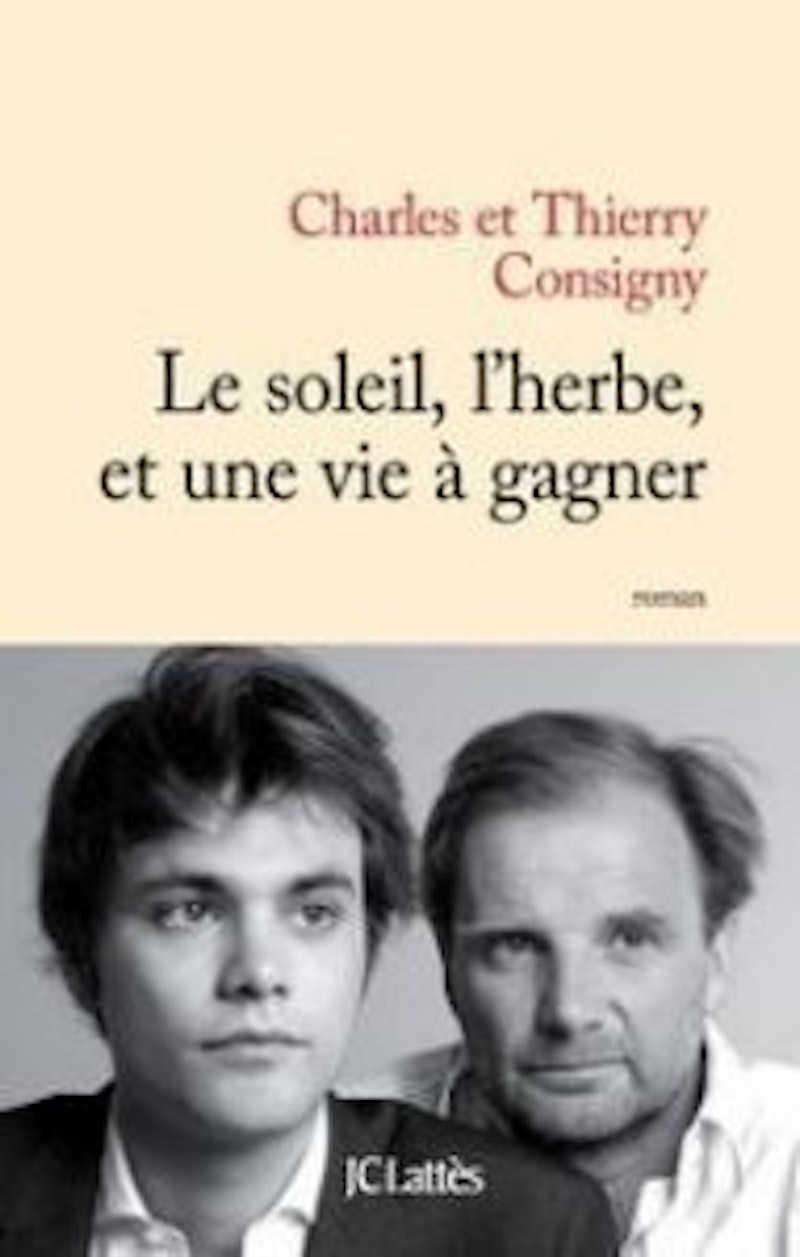

C’est avec un grand plaisir que Zone Critique vous propose une troisième fiction inédite. Ce mois-ci, c’est l’écrivain Charles Consigny, chroniqueur pour le journal Le point, et auteur chez JC Lattès de Le soleil, l’herbe, et une vie à gagner, qui a bien voulu nous prêter sa plume.

Au collège j’avais un professeur d’arts plastiques, M. Guesdon, qui était un type assez amusant, plein de bienveillance – le moindre gribouillis vous valait un quinze – et d’inquiétude. En même temps qu’il aimait les enfants, et tentait de trouver chez chacun d’eux un peu de créativité, ou d’imagination, il était obligé de constater combien nous étions bêtes, combien nous manquions de curiosité, combien la poésie nous était étrangère. Il nous disait, vaguement désespéré : vous êtes inondés d’images, vous ne voyez plus rien. C’était l’époque où je passais la plus grande partie de mon temps à faire combattre des personnages virtuels dans des jeux-vidéos.

Il est devenu difficile aujourd’hui d’être ému. Quand vous apercevez, dans la même journée, des enfants qui meurent à la télévision, et des mères qui les pleurent, que vous écoutez ensuite deux ou trois des plus beaux morceaux de piano de l’histoire de la musique, puis que passe la voix de Nina Simone sans même que l’ayez demandée, et que pour vous endormir vous mettez un film à sept oscars après avoir parcouru Les fleurs du mal, le cerveau s’habitue et rien, de tout cela, ne parvient plus à l’atteindre. L’accessibilité immédiate, facile, parfois involontaire de tant de présence, est peut-être une raison de la drogue, qui fait aller beaucoup plus loin.

Je suis à Bruxelles, dans le quartier arabe. Il neige, au-dessus de moi un chanteur d’opéra fait des vocalises, mais il a une voix très grave, j’ai d’abord cru qu’il y avait des travaux. La grande maison de mon oncle ne manque pas d’allure ; nous avons bu hier, pas mal, moi uniquement du vin rouge, mais beaucoup de vin rouge ça tape. Parfois je pense à arrêter de boire, je le fais deux ou trois jours, puis je reprends. La cigarette c’est plutôt deux ou trois heures. J’écoute Erik Satie pour trouver l’inspiration, au-dessus il continue son bruit de perceuse. Arrivent les angoissantes Gnossiennes, que j’ai trop entendues sûrement. Combien de temps ? Combien de temps encore ? Des années, des jours, des heures, combien ? Mon cœur bat si fort ! Ça c’est Reggiani quand il était très vieux, avec sa voix de vieux, de nonagénaire. J’écris qu’il est devenu difficile d’être ému et je suis ému tout le temps, mais ça n’est pas un émerveillement, ou ça l’est rarement, c’est, plus souvent, une émotion noire, quelque chose du dépit, de l’amertume, une émotion des choses qui ne se feront pas, des rencontres qui n’auront pas lieu, des joies qui jamais n’adviendront.

C’est, plus souvent, une émotion noire, quelque chose du dépit, de l’amertume, une émotion des choses qui ne se feront pas

J’ai pleuré beaucoup, énormément, un jour où on a célébré un souvenir familial douloureux, et si j’ai pleuré autant c’est parce que j’affrontais ça seul, et j’en avais marre, d’affronter tout tout seul. Quelques années auparavant j’ai pleuré presque autant, en marchant au hasard dans les jardins du Luxembourg, parce que je venais de laisser partir un type qui me plaisait. Les premières larmes étaient celles de la douleur, du froid, pas loin de la simple tristesse d’exister ; les secondes étaient celles de l’émerveillement, l’ivresse de la beauté du monde, ce que Matisse appelait la fraîche beauté du monde, celle qu’il a essayé de dire toute sa vie.

J’ai eu, souvent, l’amour mélancolique. J’ai eu l’intense un peu, parfois, disons par bribes, mais souvent l’amour c’était aussi l’absence, le manque, ou même le dépit. Il y a une griserie là-dedans, une satisfaction ; Hugo a écrit que la mélancolie, c’est « le plaisir d’être triste ».

Il est peu de spectacle plus beau que celui de la mer en hiver. Je l’ai vu souvent. J’ai marché, plein de fois, côte-à-côte avec l’océan, j’ai marché seul avec le vent, le sable, le sel, j’ai fumé quelques cigarettes, j’étais bien couvert, avec les cheveux et les cendres qui volent, je me suis mesuré aux vagues, j’ai regardé les bateaux, les récifs, parfois les promeneurs, mais pas tellement, j’ai plutôt fait abstraction des promeneurs, j’ai regardé les goélands, les nuages, la ligne où mer et ciel se confondent, et, devant cette fraîche beauté du monde, je me suis regardé moi, avec ma gueule de bois et mes espoirs d’enfant, et il m’est arrivé de penser que la vie était belle, belle autant que dure, qu’elle était une bataille, une grande bataille.

Au bord de la mer ou la traversant j’ai rêvé beaucoup, et du bord de la mer ou de sa traversée j’ai rêvé encore plus ;

« Oh ! que de vieux parents,

Qui n’avaient plus qu’un rêve

Sont morts en attendant

Tous les jours sur la grève

Ceux qui ne sont pas revenus ! »[1]

[1] Extrait de Oceano Nox, V. Hugo