Une fois n’est pas coutume, la rédaction de Zone Critique diverge. Quel besoin de reparler pourtant du Richard III de Thomas Jolly présenté à l’Odéon en ouverture de l’année 2016 ? Ce jeune metteur en scène de 33 ans a bien assez fait parler de lui en ses débuts fracassants… Mais les problèmes qu’il soulève semblent assez inquiétants pour être pointés du doigt.

Démocratisation ou simplification ?

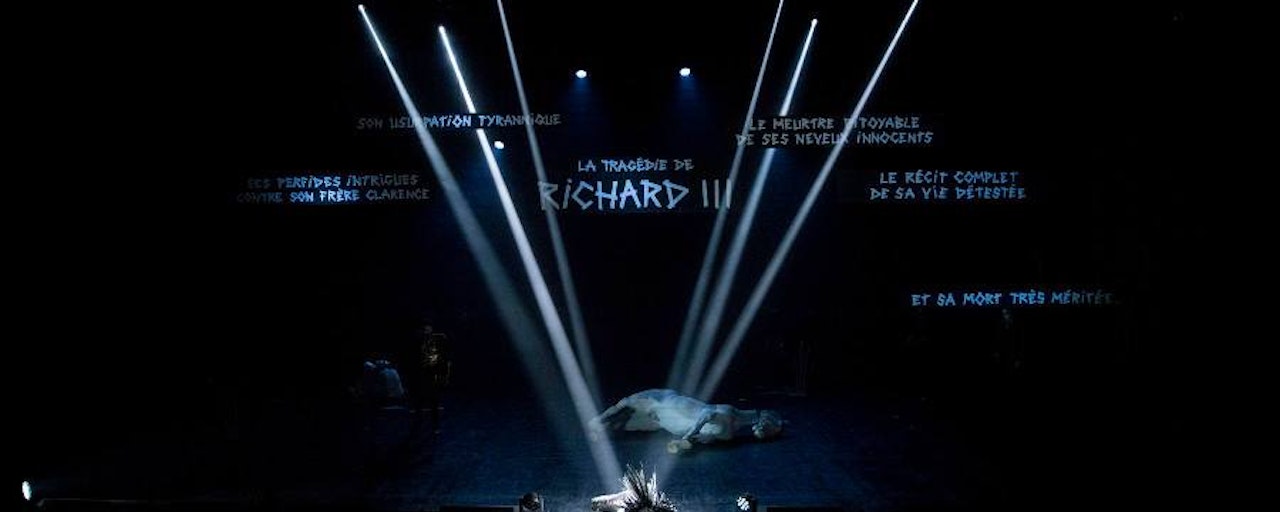

La question pédagogique me tourmente en premier lieu. Car à quoi ressemble la mise en scène de Thomas Jolly, si ce n’est à la parade gothico-punk d’un Richard III grimé en rock star, qui n’a de cesse de multiplier les clins d’œil à l’encontre du public, les effets de projecteur caricaturaux, et conclut son arrivée au pouvoir par un numéro de diva, micro en main, accompagné d’un homme de main à masque de sanglier lancé dans un exercice de twerk ? Nous sommes bien loin de la pédagogie, car si l’on pense avoir compris Richard III de cette manière, la simplification est assez criante : il ne faudrait peut-être pas oublier, au cœur de cette débauche d’effets racoleurs, que le personnage de Shakespeare est loin d’être « sexy », au contraire… Si Richard fascine, c’est par le don de la parole, mielleuse et perverse, qui lui permet entre autres prodiges d’obtenir les lèvres de Lady Anne en quelques répliques bien senties sur le cadavre même de son mari, dont il a ordonné la mort… Sa langue est peut-être le seul don que lui a fait la nature, et il s’en sert dans toute l’étendue de son ambiguïté, de ses tours et de ses pièges. C’est ainsi qu’il mystifie son monde, et non à coup de guitare électrique. Pourquoi alors en donner cette image si superficielle ? Sommes-nous encore dans le domaine de la démocratisation ? Est-ce à dire que démocratisation rimerait avec simplification ?

Faire d’un des plus grands monstres du théâtre européen une rock star, c’est négliger considérablement la complexité du personnage et ne donner au public que ce qu’il attend, pour l’appâter.

Car faire d’un des plus grands monstres du théâtre européen une rock star, c’est négliger considérablement la complexité du personnage et ne donner au public que ce qu’il attend, pour l’appâter : on peut dès lors applaudir Richard sans arrière-pensée et se croire à un concert, devant une autre de ces divas de l’étrange façon Lady Gaga, qui mettent en avant le « freak » comme un nouveau mode d’existence. Etre un monstre n’est plus qu’un avatar de l’image publique, qui peut être séduisant au même titre que les vampires, les loups garous et autres démons sympathiques. Cependant, en servant un bon vieux classique dépoussiéré à la sauce « freak » dans le genre Mozart l’opéra rock, on n’apprend rien à personne : le public ne ressort pas plus intelligent puisqu’il n’a vu que ce qu’il connaît déjà. Il est dommage qu’une entreprise aussi louable se termine dans une magnifique démonstration de démagogie.

Pour un théâtre ambitieux et accessible

Qu’on ne s’y trompe pas : il est absolument primordial de secouer le public de l’Odéon comme de n’importe quel théâtre, et mes questionnements ne partent pas d’une révolte petite-bourgeoise qui se gausserait d’une offense faite à l’intouchable Shakespeare. Le problème ne vient pas de la modernité de la mise en scène ; aucun parti pris n’est critiquable, sur aucune œuvre que ce soit, tant qu’il est efficace et surtout motivé – et quand je dis motivé, je l’entends comme motivé par une compréhension profonde de la richesse du texte, de toutes ses implications, et non par une vague idée superficielle ou l’envie un soupçon mégalomane de se retrouver soi-même dans les oripeaux d’un monstre absolu. Ce qui me dérange n’est pas le rock mais ses implications – qu’on se rappelle le très acclamé Richard III d’Ostermeier en Avignon cet été, où Lars Eidinger se livrait à un numéro de rap, accompagné tout le long par une batterie dans un coin de la scène, lui aussi se vautrant à l’envi dans l’excès, le bain de sang, le travestissement, le comique… Mais dans quel but, là est la vraie question ! On peut abuser de tous les moyens scéniques tant qu’ils ont un sens. Ici, ils ne sont que poudre aux yeux. Et on ne peut prôner un théâtre pour les gens en les prenant en même temps pour des imbéciles. Etre pédagogique ne signifie pas simplifier ; donner à entendre les classiques ne va pas forcément avec le fait de les montrer dans une forme prémâchée, identifiable et dont la forme déjà éculée ôte au texte une grande partie de sa profondeur.

On atteint alors la question de l’exigence du théâtre contemporain : oui, il faut à tout prix que le théâtre reste un art de l’exigence, qui place haut ses ambitions. Ceci n’implique pas – je dirais même, au contraire ! – que le théâtre doive se contenter de fonctionner dans un milieu d’élite où seuls les membres de cette caste privilégiée seraient à même de saisir les codes du genre. Et il est encore une fois extrêmement louable qu’un metteur en scène si populaire accorde autant de place à la question de la médiation, souvent bien trop secondaire dans les démarches artistiques des créateurs d’aujourd’hui. Mais il ne faudrait pas se tromper de cheval, ni confondre vulgarisation et vulgarité.

- Notre précédente critique sur Richard III