« Mon Dieu, dérobez-moi à la vue de tous les hommes, que je ne sois plus connu d’aucun d’eux »

(P. Claudel, Cinq Grandes Odes)

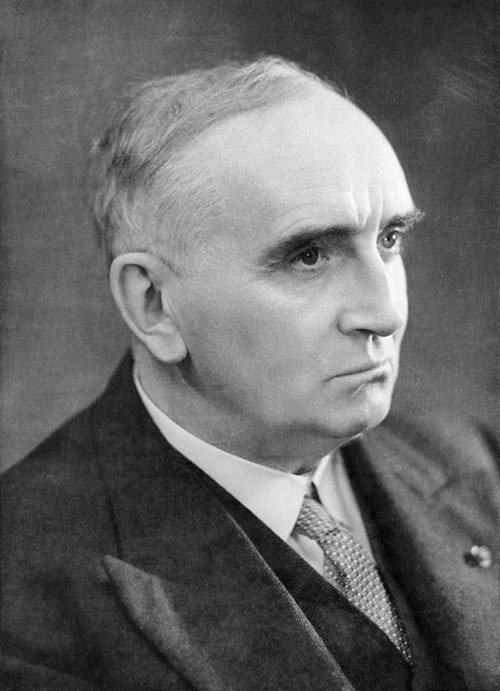

Le dernier poëte

On comprend tout de suite qu’il y ait disconvenance entre les orchestres intérieurs d’un tel homme, et les orphéons orphelins de nos versificateurs contemporains, qui peinent même à coaguler sur la page les quelques syllabes de leur néant.

La poësie de Claudel n’a pas grand-chose à dire à tous ceux qui sont contraints de la prendre de haut pour s’en pouvoir estimer supérieurs ; elle a, en revanche, des fastes infinis à offrir à celles et ceux qui auront l’humilité de lever les yeux vers les sommets sublimes d’où, même lorsqu’elle s’amuse et fait l’enfant, elle ne descend jamais. « Je regarde toutes choses, écrivait-il dans la seconde de ses Odes, et voyez tous que je n’en suis pas l’esclave, mais le dominateur ». Pas question de murmurer à l’oreille des sourds d’infirmes phrases où l’on veut formuler la fragilité et la fugacité de l’insignifiant. Claudel est le poëte de toute la Création, à laquelle il accorde son instrument, symphonique par la force des choses ; en son œuvre se répercute l’écho continuel de tout l’univers qui, par elle, devient connu, ou du moins connaissable : « Salut donc, ô monde nouveau à mes yeux, ô monde maintenant total !/ Ô credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte avec un cœur catholique !/ Où que je tourne la tête / J’envisage l’immense octave de la Création ». On ne saurait être, sur ce point, plus explicite que celui qui s’explique ainsi dans Religion & poésie : « Vous ne comprenez pas une chose, vous n’avez aucun moyen de vous en servir convenablement, si vous ne comprenez pas ce qu’elle était appelée à signifier et à faire, si vous ne comprenez pas sa position, dans la communauté générale des choses visibles et invisibles, si vous n’en avez pas une idée universelle, si vous n’en avez pas une idée catholique ». Le monde est, à la lettre, une Symphonie, c’est-à-dire un indissoluble concert d’êtres qui tous consonent les uns les autres, et dont il est impossible d’apprécier pleinement la note sans savoir exactement où celle-ci se situe au sein du vaste contrepoint d’ensemble. Sa fonction, ainsi qu’en musique, demeurerait indiscernable sans cette circonspection exhaustive. Mais n’anticipons pas et tâchons de remonter à la source d’où, sur la vallée parfois étroite des lettres françaises, cette œuvre torrentielle, dont les eaux tombent directement du ciel en cataractes. Or, cette source est bifide : d’un côté c’est, bien sûr, le Christ et son corps, l’Église catholique, à qui il se convertit, l’histoire est célèbre, un soir de Noël 1886 ; de l’autre, c’est Arthur Rimbaud, dont il découvre l’œuvre au même moment à peu près, qui sera pour lui séminale.

Claudel & Rimbaud

Car, il le faut dire une fois pour toutes, Claudel est un Rimbaud qui n’a pas échoué – comme l’on parle d’une baleine échouée sur un rivage où le soleil finit par la dessécher vivante, et qui meure de ne pouvoir retrouver la mer « allée avec le soleil », je veux dire l’Éternité. Claudel est un Rimbaud avec le Christ, dont l’œuvre commence là où s’arrête celle du mystique sauvage qui ne sut jamais s’élancer hors des silves labyrinthiques où, génie hagard au bord toujours de s’égarer, il désespérait de ne trouver que des arbres morts. Claudel est un Rimbaud qui est enfin entré aux « splendides villes » ; et les imbéciles que ne saisit point une si visible parenté sont par moi bien nommés : il est si facile de se complaire à ne rien comprendre… L’œuvre de Rimbaud, si fulgurante, si fuyante par bien des côtés, qui l’emportèrent en 1880 jusqu’au fond de l’Afrique fumante et funèbre, est une œuvre de si haut tombée sur son auteur qu’effrayé, il préféra s’enfuir au bout du monde plutôt que d’affronter le terrible travail qui aurait dû être le sien afin d’apprendre, si j’ose dire, à maîtriser l’abandon de ses facultés. « C’est faux de dire : je pense : on devrait dire : On me pense ». Il le savait bien, celui qui souffrit tant de maux afin de « posséder la vérité dans une âme et un corps », celui qui désirait ardemment de savoir enfin recevoir « les influx de vigueur et de tendresse réelle », – il le savait bien, ce fait si simple que la poësie n’est jamais sans une invocation du poëte par cette Voix en lui-même qui est plus que lui, et l’attire et l’attise. Il savait bien que, pour voir ses facultés s’embraser, il fallait qu’un Autre soufflât dessus qui « nous a connus tous et nous a tous aimés ». Hélas, l’âme de Rimbaud, hautement inflammable, était aussi combustible infiniment ; elle ne pouvait brûler sans, au contraire du Buisson de l’Exode, menacer à tout instant de se consumer. Le poëte adolescent et incandescent sait bien ce qu’il veut dire, il sait même qu’il n’y a qu’une seule chose à dire : Dieu. Mais alors, cette vérité à peine digérée, assimilée comme l’on assimile une substantielle bouchée ruminée durant trop peu d’années, son immensité s’impose à lui au moment même où son évidence le transperce de part en part. Ainsi, stupide soudain, Rimbaud fait une question vers le haut : « la charité serait-elle sœur de la mort, pour moi ? ».

Car, il le faut dire une fois pour toutes, Claudel est un Rimbaud qui n’a pas échoué – comme l’on parle d’une baleine échouée sur un rivage où le soleil finit par la dessécher vivante, et qui meure de ne pouvoir retrouver la mer « allée avec le soleil », je veux dire l’Éternité.

La Charité n’est autre que le nom de Dieu, comme le rappelle par exemple saint Jean, qui écrivait que « Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo » (I Jn, IV, 16) ; et la mort, pour le poëte, l’homme dont la vie est enverbée toute entière, ce ne peut être rien d’autre que le mutisme, l’imposé silence d’une âme qui voit surgir devant elle l’exigence infinie de son nouvel unique objet. Rimbaud avait alors pris conscience, pleinement, de ce qu’il ne faisait, auparavant, que pressentir, dans une intuition gracieuse déjà mais qui devait encore se rejoindre ; et lorsqu’enfin il vit, ce fut pour être saisi au même instant par une science très exacte de la distance abyssale qui le distinguait de « la vision de la Justice », qui est « le plaisir de Dieu seul ». À vingt ans, le prodigieux alchimiste est foudroyé, et son verbe ne se relèvera pas ; car il comprend que, à moins de demeurer en Dieu par la grâce du Christ, il n’est aucun moyen d’être « absolument moderne », c’est-à-dire d’atteindre à la mesure (modus) ou la proportion absolue, celle qui marque le Lieu d’où, seulement, une parole adéquate à la Parole peut prendre naissance.

Au moment même où, pleinement, il se met à entendre ce que, selon une formule de Claudel, le choses « veulent dire », et il faut bien comprendre ici que ce sont les choses mêmes qui ont quelque chose à nous dire, car elles nous sont, toutes, adressées par Celui qui les composa dans Sa Création ; à ce moment précis, Rimbaud ne parvient plus à trouver les mots. La paganerie verbale lui paraît désuète ; il la ressent inapte à l’expression neuve, entièrement inouïe, que requière le monde nouveau, déployé sous ses yeux et bruissant à ses oreilles. « Je comprends, écrit-il, et ne sachant m’expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire ». De fait il se taira, faute d’avoir su, ou d’avoir voulu, jeter complètement les paroles païennes, à quoi naguère son génie pouvait encore se chauffer, et se jeter, corps et âme, entre les bras, ouverts pourtant, de la Parole catholique. Comme Jérémie, il eût pu s’écrier alors : « Factus est in corde meo quasi ignis exaestuans, claususque in ossibus meis, et defeci, ferre non sustinens » (Jr, XX, 9). Et c’est, précisément, sur ce silence contraint que viendra s’anter ce rameau qu’était le jeune Paul Claudel, dont le développement sera celui d’un chêne à la ramure infinie.

De Rimbaud, Claudel apprend à faire sonner la langue française comme une symphonie : tout peut et tout doit concourir à cette tâche haute qui est, adamique, celle du poëte ; et qui consiste à donner à toute parcelle du monde, visible et invisible, le nom unique qui est enfoui en elle, et qui ne déploie sa propre signification qu’au sein de la syntaxe universelle.

De Rimbaud, Claudel apprend que le monde est lisible, qu’il est même intelligible (lisible au-dedans), ce qui signifie qu’il est configuré à l’homme qui, même au plus profond des plus sauvages contrées, n’est jamais seul ou du moins n’est jamais seulement un étranger ; toujours les choses sont-elles à lui adressées, et lorsque le pauvre Camus osait parler du « silence déraisonnable du monde », il ne faisait là qu’avouer, implicite, son épouvantable surdité. De Rimbaud, Claudel apprend que le monde est plein d’une concertante clameur raisonnable dont le poëte a pour tâche de recueillir le sens afin d’être, littéralement, le porte-parole d’une création qui, sans lui, bavarderait dans le vide : à la note que toute chose exprime, il doit répondre ou mieux, correspondre, puisque la poësie jaillit au lieu exact où, précisément, sa parole coïncide avec la provocation de l’objet, – car elle n’est, au fond, rien d’autre que la manifestation la plus exacte de la vérité, adæquatio intellectus et rei. Mais, de tout cela, rien n’est force vive hors du Christ, qui seul donne « le lieu et la formule » de l’universelle composition, car « le Verbe de Dieu est Celui en qui Dieu s’est fait à l’homme donnable », et « la parole créée est cela en qui toutes choses créées sont faites à l’homme donnables », comme on le peut lire dans les Cinq Grandes Odes.

Un écrivain dans l’Église

Puisque les créatures signifient, puisqu’elles sont signes du Créateur et n’existent que d’être telles, leur être s’en trouve consolidé infiniment : il consiste, il insiste d’autant plus qu’il a pour tâche de guider l’esprit vers Celui qui est l’ipsum esse per se subsistens, et que l’on ne pourrait pas même deviner lointainement, en transparence des étants mondains, si ces derniers ne portaient point en eux une similitude de cette subsistance parfaite. « Les choses ne cessent pas d’exister parce que nous les laissons en arrière », écrivait Claudel dans Connaissance de l’est. La réalité du poëte logique, c’est-à-dire de celui qui tout entier dédie son verbe à la formulation symphonique d’une réponse proclamée à cette Parole qui, en lui, le provoque à répondre de lui-même et, par là, de toutes choses sans lui tacites ; cette réalité n’est pas affaiblie, bien plutôt renforcée par sa capacité découverte à révéler analogiquement le Principe en qui son existence est posée.

De là Connaissance de l’est, à quoi l’on ne peut rien entendre si l’on ne sait pas que ce texte est une propédeutique phénoménologique à L’Art Poétique, dont le but est de disposer l’âme, insciente encore de la Transcendance, par l’attention musicale portée aux créatures, à inventer parmi elles l’image de la Trinité créatrice, à quoi lentement accoutumera ensuite une lecture lucide de L’Art Poétique. Les poëmes qui composent Connaissance de l’est, loin de n’être rien de plus qu’un catalogue d’illogiques paysages imbéciles, sont en vérité tous composés afin de convertir, petit à petit, le regard de l’homme la lisibilité du monde. Ils fournissent le lexique aux illettrés, dévoilant derrière chaque créature un idéogramme, c’est-à-dire un signe qui représente directement une unité de sens, dont la connaissance, confuse encore, permet de se rendre sensible à ceci que « creatura mundi est quasi quidam liber in quo relucet, reprœsentatur et legitur Trinitas fabricatrix », selon toujours les mots de saint Bonaventure.

Les poëmes qui composent Connaissance de l’est, loin de n’être rien de plus qu’un catalogue d’illogiques paysages imbéciles, sont en vérité tous composés afin de convertir, petit à petit, le regard de l’homme la lisibilité du monde.

Cette œuvre est tout le contraire de ces livres trop nombreux, récits de voyages, souvenirs exotiques, poèmes pérégrins, où l’auteur s’éjouit de n’être qu’un œil, espèce sordide de cinématographe humain qui se contente d’enregistrer des apparences, toutes rigoureusement insignifiantes parce qu’elles sont dépourvues de direction, le sens de toute réalité étant ce vers quoi elle conduit. Connaissance de l’est prépare l’esprit à plonger per visibilia ad invisibilia, cependant que toute la pullulante littérature évoquée se complaît dans l’illusoire suffisance des choses visibles. Ce n’est pas un livre de description mais d’inscription et de transcription : écriture des choses par le dedans, traversée des choses par l’écriture qui manifeste ce pour quoi elles sont telles. Rien n’est, au vrai, moins réaliste que cette stupide posture héritée de Flaubert ; et nul n’est plus éloigné de la réalité qu’un écrivain qui se voudrait réduire au rôle de photographe. Le réalisme digne de son nom est celui auquel introduit Connaissance de l’est et que déploie L’Art poétique, qui apprend à son lecteur ce qu’est une véritable connaissance, – et place donc ainsi, rétrospectivement, le premier livre dans la perspective universelle qui est la sienne. Arrêtons-nous maintenant à cette connaissance, dont tout le monde sait que Claudel fit une co-naissance, cependant que bien peu savent la signification de cette forme où, par le truchement d’une étymologie que les linguistes consciencieux s’empressent de dénoncer fautive dans un haussement d’épaules perpétuel, la vérité d’un mot, par la déhiscence de cette déformation, s’immisce manifeste jusqu’au lecteur.

De la co-naissance à la mémoire

« Comme jadis lorsqu’apportée du ciel la tête au-dessus du temple, / La clef de voûte vint capter la forêt païenne. / O mon Dieu, je le vois, la clef maintenant qui délivre, / Ce n’est point celle qui ouvre, mais celle-là qui ferme ! / Vous êtes ici avec moi ! »

L’ouverture libératrice du monde, donc, ne peut avoir lieu que dans sa fermeture simultanée ; ou plutôt, l’une n’est possible que par l’autre, en tant que ces deux accomplissements ne font qu’un. « Par la connaissance, écrit Claudel, nous nous ressentons complémentaires ; par la conscience, nous nous ressentons différents ; intérieurs au monde, nous nous ressentons extérieurs à Dieu ». Connaissance et conscience sont les deux faces d’une même disposition ontologique, la première face est celle de l’union, la seconde est celle de la scission ; par la première, l’homme se sait et s’assume dans le monde, par la seconde il se révèle n’être pas du monde. La connaissance n’est donc possible que parce que l’homme est conscient, parce qu’il est un Soi, – autrement dit, parce qu’il est fondamentalement discret du monde et de lui-même. Il y a en lui un appel d’être qui l’ouvre à de si vastes espaces intimes qu’il peut y faire entrer le monde tout entier et lui-même avec, qui peut s’examiner infiniment. L’homme ne coïncide jamais avec soi, il diffère au contraire toujours de soi, et c’est par cette différence seule que, d’une part, il peut connaître tout ce qui l’entoure, et, d’autre part, il peut se connaître – c’est-à-dire non pas faire retour à soi, ce qui est une réflexion seconde, mais être toujours déjà en état de retour sur soi. Son acte premier, comme disent les scolastiques, est tissé de cette ré-flexion, de ce reploiement sur soi, en soi, qui rend possible comme autant d’actes seconds toutes les déclinaisons réflexives que découvre le moindre exercice sérieux d’introspection. La connaissance des objets extérieurs est une conséquence de cette disposition ontologique, la plus fondamentale de l’âme humaine, dont Claudel découvrit la profondeur en lisant saint Augustin et saint Thomas d’Aquin, et qu’il personnalisera aux prémices des Cinq Grandes Odes en la figure de la mère des Muses, Mnémosyne, la mémoire, qui était pour saint Augustin l’analogue du Père dans la plus évidente des images trinitaires contenues dans l’homme ; et qui, dans la mythologie grecque, rendit possible l’expression des hommes en nommant, antécédente absolue, les choses dont ensuite il ne restait plus à l’homme qu’à dé-couvrir le mot vrai celé au cœur de tout étant. Qu’est-ce que la mémoire ? Avant tout, la capacité de « se » souvenir, de pouvoir donc venir à soi par en-dessous (sub-venire), de pouvoir se voir en permanence par le dessous, c’est-à-dire d’aller au plus profond de soi pour s’y retourner sur soi-même. Or cela n’est possible qu’à condition qu’un plus vaste espace qu’elle s’ouvre à l’âme qui s’approfondit, un espace d’où, sans sortir d’elle-même, elle puisse prendre appui dans l’élément qui la précède et la structure : l’Être. « Dès cette vie même et au milieu des voiles où nous sommes enveloppés, écrit Claudel dans son Traité de la présence de Dieu, il existe une aptitude à Dieu, une semence et un support de notre future connaissance, la mémoire de cet aperçu substantiel sur Lui à qui nous devons notre être ». Et quelques pages plus loin, il précise que nous pouvons tous, à force d’introspection, descendre en nous-mêmes « jusque nous mettions la main sur l’être même, sur cette image agissante de Dieu en nous qui est substance, cause, esprit et vie, et que les Livres saints appellent essentiellement firmamentum ». C’est-à-dire, étymologiquement, ce qui soutient, le fond ferme et stable sur quoi repose l’esprit et surtout la mémoire, qui est cette évasure de l’âme sur l’azur qui la construit. Le firmament, c’est « le principe en toute créature », la clef de voûte qui capte les « éléments mobiles » qui sont en nous comme des forces centrifuges et dispersives lors qu’elle ne sont point comprises toutes par la trace du Principe de toute créature qui, en chacune d’elle, lui donne d’être effectivement ce à quoi elle est convoquée, par « une vocation personnelle qui a servi de rendez-vous aux éléments épars de notre corps », ajoute encore Claudel dans ce même texte.

Outre, donc, toute parole effective, Mnémosyne signifie l’espace possibilisateur de toute parole, qui est la Parole où l’âme même fut façonnée afin d’ensuite pouvoir façonner toute chose par sa « parole créée ». Aussi Mnémosyne demeure-t-elle tacite : elle ne parle jamais, se contente d’écouter, de considérer. « Elle ne parlera pas ; elle est occupée à ne point parler. Elle coïncide » (Cinq Grandes Odes). Elle est, écrit encore Claudel, « posée d’une manière qui est ineffable / Sur le pouls même de l’Être ». La parole poëtique est celle-là qui se sait fondée dans le Silence archaïque, qui n’est certes pas une absence de parole mais au contraire un excès de verbe tel qu’il n’est plus par l’esprit humain perceptible autrement que sans bruit. Si la source de toute parole n’était pas ineffable, elle ne serait pas la prononciation absolue de toute chose – elle ne serait pas le Principe, la Parole parfaite qui fit les mondes, puisqu’elle pourrait encore être dite par un autre, dont alors elle dépendrait ou du moins pourrait dépendre. C’est pourquoi Mnémosyne, mère des Muses, celle-là même qui donna son nom à toute chose, ne parle pas : elle est en nous l’espace silencieux qui permet à l’âme de se recueillir, de se rassembler autour de son centre transcendant ; elle est, comme dirait Mallarmé, « toute l’âme résumée », mais certes pas en un rond de fumée, dans une phrase singulière bien plutôt qui exprimerait, si on la pouvait proférer, tout ce que nous fûmes, tout ce que nous sommes, et tout ce que nous serons. Elle ne parle pas, car elle est, écrit Claudel, « la jointure à ce qui n’est point temps du temps exprimé par le langage » : elle est, en nous, le sens de l’Éternité. Ce pourquoi elle est ce qui, en nous, retient, comme l’on dit : elle est une brèche ouverte en nous sur le ciel éternel où chaque pensée peut, bien que partiellement, s’abstraire de l’effluence inlassable du temps pour coïncider aussi longtemps que possible avec son essence par nous fixée.

Il n’est peut-être pas exagéré, dès lors, que de la définir faculté, dedans l’âme, de la vérité (ἀλήθεια), – non pas au sens heideggerien du dévoilement mais au sens, peut-être plus originel encore, de ce qui ne s’échappe pas (ἀ-λήθω), de ce qui ne nous coule pas entre les doigts de l’esprit mais y demeure. Par la mémoire, j’impose les choses ; je les pose en moi telles qu’elles sont en elles-mêmes, et je fixe cette forme, cette quiddité que je garde et regarde au plus profond de moi. Celle-là même qu’Aristote définissait par cette célèbre formule : « τὸ τί ἦν εἶναι », « l’être ce que c’était » ; et dont Hegel dira que « Wesen ist gewesen », « l’essence est l’être-passé », en jouant sur la forme du participe passé du verbe être (gewesen), mais intemporellement passé, cependant : l’essence n’est pas la chose telle qu’elle était avant, elle est la chose telle qu’elle « était avant » le temps, telle donc qu’elle se révèle au cœur même du temps mais toujours le débordant, le transcendant jusqu’à l’universalité de sa forme pure qui, au point le plus intime de son existence, lui permet de consister, de subsister. « En lui donnant une signification que le temps ne peut épuiser ils en feront quelque chose d’éternel », affirme Claudel à propos du rôle des poëtes par rapport à la « créature du temps ». Retenir l’essence, c’est donc retenir la chose dans ce que Claudel nomme sa « différence essentielle » (Note sur l’art chrétien), savoir le fait pour toute chose d’être et de ne pas être son essence, d’en différer dans l’exacte mesure où, pourtant, elle est bien quid quod est, ce qu’elle est : exister, c’est différer de soi, c’est n’être pas l’essence d’une table, l’essence d’un rocher ou l’essence d’un lion, mais cette table, ce rocher ou ce lion en quoi jamais essence et existence ne coïncident. Cette inadéquation n’est rien d’autre que la correspondance, dans les étants eux-mêmes, de l’interne différence du Soi, dont la capacité réflexive en fait le degré suprême de la vie : à la pensée correspond le pensable, ou, comme dit Claudel, le « donnable », l’intelligence ne pouvant jamais lire que du lisible, donc des étants configurés par avance à l’entreprise de la raison poëtique. Connaissance de l’est paraît alors comme le livre qui, à tout homme de bonne volonté, rend le monde lisible – il est le texte de la co-naissance (l’orient résonne de l’orior latin) à un monde de Sens. L’Art poétique, ensuite, sera le livre qui, une fois le regard de l’âme aiguisé, lui apprendra à déchiffrer les signes dont la Création, luxuriante, reluit à présent de toutes parts. Par ces deux œuvres, magistrales, Claudel faisait toute chose donnable, toute chose connaissance ou co-naissable en ceci qu’il ravivait en l’esprit de son lecteur la vocation à la totalité qui est la sienne : l’homme est toujours universel, converti vers l’Un ; et surtout pas destiné à se complaire dans le fragmentaire, le partiel et le partial. Par ces deux œuvres, qui seules rendaient possibles, en un certain sens, le chant de louange inouï des Cinq Grandes Odes, Claudel éveillait l’homme du XXe siècle aux exigences ontologiques de son cœur catholique par essence.

Au plus intime de l’âme

Le poëtique de Claudel vient avant toute poésie ; il est la condition de possibilité de toute poésie, et c’est même par lui qu’elle possède ensuite le loisir de s’oublier en minuties démultipliées, en flocons infirmes où triomphe l’inanité sonore.

L’esprit humain, découverte cardinale, ne possède pas en lui la condition de possibilité de son acte le plus propre, celui-là même qui marque son plus parfait accomplissement ; il est donc, par lui-même, inexplicable, et de lui-même désigne son origine. « La Cité de l’âme se construit par le haut. Ce n’est pas le cierge qui fait la flamme, c’est la flamme qui fait le cierge » (Note sur l’art chrétien). Ce n’est pas par en bas mais par en haut que peut, exclusivement, s’expliquer la plus haute activité de l’âme qui est comme une flamme capable de s’éclairer elle-même sans se consumer. En d’autres termes, l’âme ne s’explique qu’une fois admise comme étant une réponse, un être dont la vie intime ne peut advenir que parce qu’il est posé par un Principe transcendant et archiprécédent qui loin de l’abandonner lorsqu’il le pose, le scelle de sa similitude. Dieu créant l’âme s’y garde toujours une place où il fait son nid et demeure, sous même les plus sordides souillures : « Principium, écrit Claudel, c’est la résidence naturelle et vitale du Créateur dans Son œuvre, qui sans Lui se dissiperait aussitôt » (La Sensation du divin). Et saint Augustin, dans une parfaite formulation : « mens ipsa non potest comprehendi, nec a seipsa, ubi est imago Dei ». L’esprit ne peut se com-prendre pleinement, au sens le plus littéral de ce terme, à moins d’être par lui-même captivé et de sombrer captif, car il y au cœur de toute pensée plus que la pensée. Si tel n’était pas le cas, il serait impossible, en toute rigueur, d’expliquer son infinie puissance de reploiement en soi, qui n’est jamais synonyme de reclosion mais au contraire d’épanouissement proportionné. Plus l’esprit se replie sur soi, plus il s’approfondit et, dans le même temps, évase son horizon comme un homme qui parviendrait, mais en soi-même, à prendre toujours plus de recul pour embrasser un paysage plus vastement. La « maison fermée » des Cinq Grandes Odes est le lieu d’une ouverture infinie. Repliée là, au creux de son propre principe, la pensée se manifeste dans toute sa paradoxale inadéquation, laquelle ne parvient jamais à se rejoindre assez pour boucler une boucle qui irait d’elle à elle seulement. En excès permanent sur elle-même, elle découvre alors que cette différence intime, loin de se résorber, se démultiplie au contraire lorsqu’elle tente de concentrer sur elle-même ses efforts.

Aussi faut-il n’avoir pas même entrevu de tels abîmes, mais béants vers le ciel, pour s’étonner de la langue si singulière de Paul Claudel, et se croire un intéressant autorisé en proférant sa petite opinion fière de sa propre inconsistance ; cette langue dont l’intensité et le baroque ne sont que la manifestation d’un effort incessant accompli par l’auteur afin de configurer avec le plus d’exactitude possible l’expression du Mystère à sa substance. De toute évidence, sa langue est à nulle autre pareille, pource qu’elle exprime, précisément, ce qu’aucune autre plume avant lui, depuis au moins une tierce de siècles, n’avait su exprimer : non pas seulement tel objet, telle pensée, telle sensation ou telle âme, mais l’espace même où peuvent être à l’homme donnés tous les objets, toutes les pensées, toutes les sensations et les plus intimes dimensions de sa propre âme. Le poëtique de Claudel vient avant toute poésie ; il est la condition de possibilité de toute poésie, et c’est même par lui qu’elle possède ensuite le loisir de s’oublier en minuties démultipliées, en flocons infirmes où triomphe l’inanité sonore. C’est pourquoi, à la lettre, l’œuvre de Paul Claudel est incomparable – et toute personne qui la veut dire inférieure ou supérieure à quelque autre de son temps s’exhibe involontairement imbécile. Elle est incomparable parce qu’elle est ailleurs. Il faut, dès lors, se faire une raison : nous n’avons pas à la juger, nous avons à la rejoindre.

- Dominique Millet-Gérard, Claudel et les Pères de l’Église, Honoré Champion, Paris, 2017, 483 p.