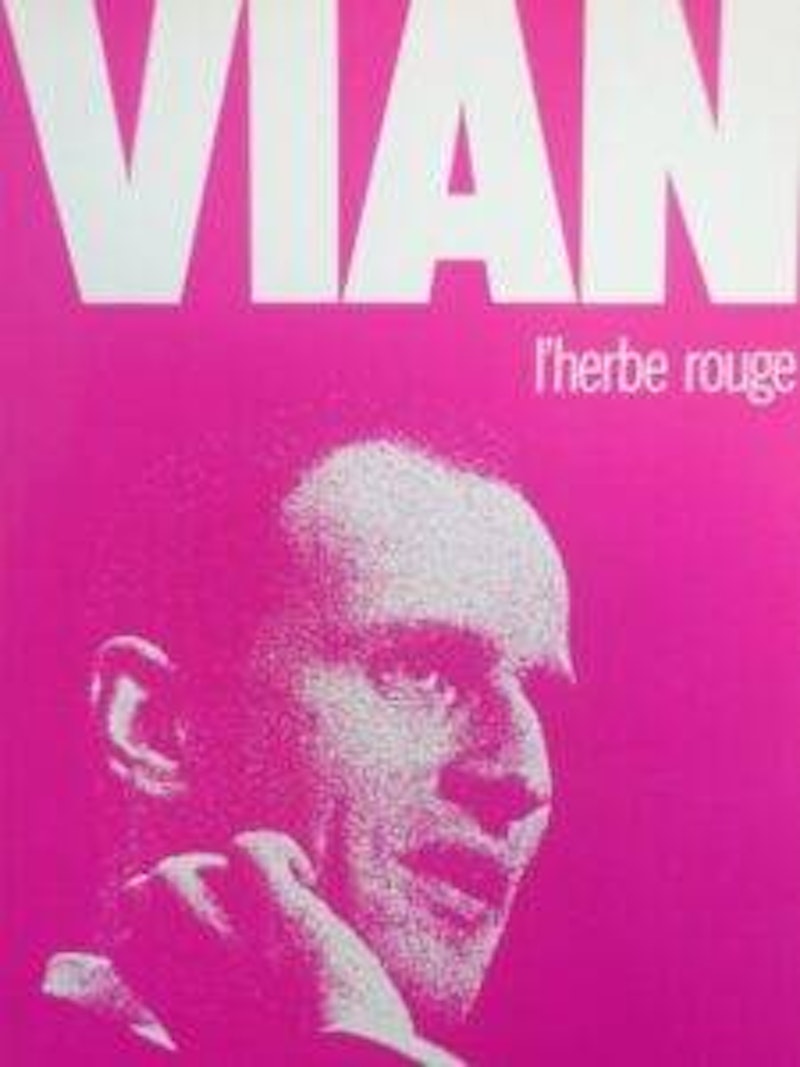

Comment définir ce petit livre publié en 1950 sous le titre sobrement étrange L’Herbe rouge ? Roman ? Conte philosophique dans la tradition satirique de Voltaire ou encore merveilleux à la manière inquiétante d’Alice au pays des merveilles ? Difficile de trancher. On peut néanmoins affirmer sans trop de risques qu’il s’agit d’un texte à charge contre le réel et contre ceux qui nous bercent d’illusions, d’un manifeste qui porte haut les pouvoirs de l’imagination.

Pourquoi donc Wolf ressent-il ce besoin d’entreprendre ce que l’on peut assimiler à un avatar de la cure psychanalytique ? On peut reconnaître chez lui les symptômes de ce que Freud appelait mélancolie et que l’on nomme aujourd’hui dépression. Et voici comment le principal intéressé se définit lui-même : « Ce n’est pas de ne pas travailler qui me rend fou […]. Je le suis naturellement. Pas exactement fou, mais mal à mon aise. » (p. 35) Même l’amour et la sexualité ne parviennent pas à le satisfaire, à distraire son ennui et son « dégoût de l’existence » (p. 128), à faire qu’il puisse composer avec le réel.

Contre les institutions

Au cours de ces séances dans le divan-cage, le personnage principal a l’occasion d’exprimer son rejet d’un certain nombre d’institutions : l’école, d’abord, qui lui a imposé 16 années durant de rester « le cul sur des bancs durs » (p. 131) et a tenté de lui faire croire « à une immobilité possible du monde […], qu’il pouvait exister un jour, quelque part, un ordre idéal. » (p. 135) La religion, ensuite, qui agite devant les enfants « ces mots d’amour et d’adoration […] dénués de signification » (p. 125) et leur promet des miracles qui n’adviennent jamais. La réminiscence du jour de la première communion et du « retour à la maison, l’estomac plein, l’impression amère d’avoir été roulé » (p. 126) illustrent bien cette colère. Le mariage aussi, puisque l’amour est impossible et qu’on est toujours seul, même à deux, que rien n’est partageable, surtout pas ce bonheur qui, comme Dieu, n’existe pas : « Oui, dit Wolf [à Lil]. Il y aurait bien toi, mais on ne peut pas être dans la peau d’un autre. Ca fait deux. […] On ne peut pas se mettre dans la peau d’un autre sauf en le tuant et en l’écorchant pour la lui prendre. » (p. 142). La psychanalyse, enfin, pratique dont il montre l’absurdité en la définissant ainsi : « C’est fait pour oublier, mais d’abord on repense à tout […]. Avec encore plus de détails. Et sans éprouver ce qu’on éprouvait. » (p. 141)

L’invention de l’illustre médecin viennois est d’ailleurs particulièrement attaquée. Lazuli, personnage paranoïaque qui rappelle le président Schreber dont Freud analyse le cas dans ses Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa, meurt dans une crise d’hallucination en se poignardant lui-même. Rien n’aura réussi à le sauver, pas même l’amour de Folavril. Pire encore, c’est elle qui constituait le cœur du problème puisque à chaque fois qu’il essayait de lui faire l’amour, « il y avait un homme à côté de lui qui le regardait. » (p. 51) Vian met en avant la honte nouée autour de la sexualité pour que de telles hallucinations surgissent, allant ainsi dans le sens des thèses freudiennes. Et Wolf lui-même confesse toutes ses expériences honteuses lorsqu’il est interrogé dans la cage. Mais la cage non plus ne libère pas de la honte ou d’un passé traumatique : en témoigne la mort tragique du héros à la fin du livre.

On le voit donc : Wolf est inadapté au monde réel et Vian semble en accord avec son personnage puisque, sur le plan esthétique, son texte témoigne d’un double refus : celui du roman psychologique et celui du roman réaliste.

Boris Vian : un désespéré ?

Wolf semble illustrer à merveille la misère de l’homme sans Dieu. C’est avec une certaine jouissance qu’il affirme son inexistence face à l’abbé Grille dans la cage. Son athéisme est redoublé d’un pessimisme qui confine au nihilisme. Pour lui, le bonheur n’existe pas plus que Dieu. La quête du « ouapiti » (« c’est vert, ça a des piquants ronds et ça fait plop quand on le jette à l’eau. » (p. 39)) que le chien bavard qui a pour nom « sénateur Dupont » désire depuis l’âge de trois mois, illustre ce point. Avant de se lancer dans cette entreprise, Wolf se montre sceptique quant à la possibilité d’être heureux : « Tu verras si ça change quoi que ce soit d’avoir ce qu’on veut. » (p. 40) Pourtant, une fois le Graal atteint, l’animal montre tous les signes du contentement : « Une sérénité onctueuse lui envahit l’âme et il ne sentait plus ses pieds. » (p. 50) Et, face à cette béatitude baveuse, « Wolf marchait tristement ». Le bonheur, s’il existe (pour l’animal), est en tout cas incommunicable (à l’homme). De plus, il ne semble pas être souhaitable dans la mesure où il met le moteur du désir à l’arrêt, comme le décrit très bien le sénateur Dupont qui semble avoir atteint le nirvana : « C’est du contentement intégral […]. Du moment que je suis vivant et que je ne désire plus rien, je n’ai plus besoin d’être intelligent » (p. 140). Ce à quoi Wolf répond : « Et s’il n’y en avait pas pour tout le monde, des ouapitis ? » (p. 141)

Alors que faire ? « Vis un peu au lieu de ressasser » (p. 89), conseille le paranoïaque au dépressif. Et comment vivre dans un monde sans Dieu, sans la perspective d’une félicité céleste, avec la certitude que même ici-bas le bonheur est impossible ? Qu’est-ce que cela veut dire dans ces conditions, vivre ? S’accommoder du réel tel qu’il est ? Se compromettre dans le conformisme ? Certainement pas.

La création comme remède

Vivre n’est qu’à ce prix : s’éloigner des conventions, se composer un monde à la hauteur de notre imagination, façonner des mots à la hauteur de ce nouveau monde, où l’herbe est rouge et les grenouilles bleues. Vian nous invite, dans ce manifeste, à suivre cette poétique du daltonisme.

Les personnages qui s’en sortent le mieux sont Lil et Folavril. A la fin du livre, elles font leurs valises pour la perspective d’hommes moins sérieux, pour des vies plus légères. Notons qu’elles ne sont absolument pas intéressées par la psychanalyse, qu’elles ne sont pas tournées vers le passé mais vers l’avenir. C’est d’ailleurs pour cela que Lil a préféré consulter une voyante plutôt qu’un analyste. Elles ne ressassent pas : elles créent leur monde. Folavril a ceci de commun avec Vian qu’elle se plaît à inventer des mots ou à les apposer à des réalités pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Ainsi des asphodèles : « je n’en ai jamais vu et, comme j’aime ce nom-là et ces fleurs-là, je les mets ensemble. » (p. 28) Elle compose sa réalité avec son langage, tout comme Vian qui ira encore plus loin en inventant un nom de fleurs dans une description savoureuse : « La brise agitait le ciel dont le ventre argenté et mouvant s’abaissait parfois à caresser les grandes ombelles bleues des cardavoines de mai, encore en fleur et dont l’odeur poivrée tremblait dans l’air tiède. » (p. 41)

Vivre n’est qu’à ce prix : s’éloigner des conventions, se composer un monde à la hauteur de notre imagination, façonner des mots à la hauteur de ce nouveau monde, où l’herbe est rouge et les grenouilles bleues. Vian nous invite, dans ce manifeste, à suivre cette poétique du daltonisme.

Terminons en notant que Vian, mort en 1959, n’a sans doute pas eu le temps de rencontrer la pensée de Jacques Lacan. On peut parier que sa méfiance à l’égard des conformismes et des académismes, son attention à la singularité et à la dimension poétique du langage ainsi que son goût pour les néologismes l’auraient réconcilié avec la chose psychanalytique.

Alexandre Salcède