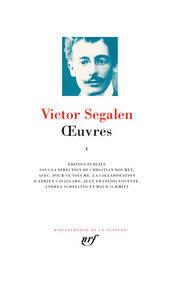

Médecin de Marine à l’esprit vif et curieux, à l’observation discrète et patiente, au verbe précis et savoureux, Victor Segalen fut un auteur aussi prodigue en projets que modeste en publications. Un siècle après sa jeune et mystérieuse disparition, ses Œuvres, à jamais incomplètes, entrent enfin à la Pléiade.

L’écriture est pour Segalen la chambre d’un écho infini du réel, où une même expérience est retranscrite, répétée, diffractée.

Il n’aura pas non plus démérité dans sa docilité au « Divers », découvert sur les îles polynésiennes où il fut le lointain contemporain de Gauguin. Le peintre y avait débarqué avec un style déjà affirmé ; Segalen la tête pleine des traités ethnographiques dénichés dans l’école de santé navale de Bordeaux ; tous deux pourtant s’y laissèrent pourtant intimement provoquer : « Les Maoris, prévient-il dans son hommage à Gauguin, pour être peints, même avec des mots, ne se doivent comparer à aucune autre espèce d’homme. » De même que la palette de son compatriote breton y gagnera en force expressive, de même Segalen y forgera pour ses Immémoriaux une langue propre à susciter chez le lecteur un double choc : celui d’un monde en son crépuscule et celui d’une âme se laissant impressionner.

Une oeuvre immense et inachevée

La liste se prolongerait longuement de ses augustes contemporains dont il partagea plus les qualités que les défauts mais dont il n’égala pas la gloire. Ni l’ampleur ni la majesté d’un Claudel ne lui firent défaut, dont il contourna cependant les écueils propres de l’intransigeance prosélyte – la différence de ton entre la correspondance de ces deux connaisseurs de l’Est est édifiante – et de l’incuriosité conséquente ; ni la ferveur d’un Gide, plongé dans la jouissance des sensations sans sombrer dans les petites manies du soi ; ni la délectable érudition qui irrigue son oeuvre avec sans doute moins de boursouflure qu’un Saint John Perse taxinomiste. La langue de Segalen, classique en sa précision, baroque en sa luxuriance, incroyablement dépourvue de tout cliché, de toute expression convenue, tranche par sa force évocatrice et le dévoilement nullement religieux d’un arrière-monde évoquant inévitablement les écrits symbolistes et décadents de la fin du XIXe. Le jeune médecin, rédigeant une thèse sur les écrivains naturalistes au titre délicieux de « cliniciens ès lettres », avait rencontré Huysmans à Ligugé avant de lire Nietzsche avec passion.

Peut-être lui aura-t-il avant tout manqué le désir résolu d’être lu. Dans le bref texte qu’il consacre à Rimbaud, Ségalen semble particulièrement séduit par les œuvres indestinées à la lecture. En critique inconséquent, il remarque que « les conditions d’intimité, de réserve, n’enlèvent rien à la valeur formelle de cette littérature. Elles présentes au contraire ce singulier avantage de permettre l’admiration en jugulant d’avance tout reproche. » Fasciné par la statuaire chinoise dont il se fera l’arpenteur, Segalen préfère dresser de hiératiques Stèles au gré de ses missions de marin gyrovague. Il sauve de la destruction plusieurs œuvres de Gauguin, dont il découvre la « maison du jouir » moins d’un an après sa mort ; il interroge en Aden les derniers témoins du passage du bandit de Charleville. Et au fur et à mesure de ses pérégrinations s’augmente une masse de notes, documents, projets dont cette Pléiade rend une juste mesure en regroupant après chacun de ses textes majeurs un dossier donnant à voir l’ampleur d’une œuvre impubliable.

Ses notes sur l’exotisme et sur le roman manifestent une posture résolument moderne, bien loin de tout académisme.

Segalen savait pourtant quoi publier, très conscient de la valeur de son œuvre et de son originalité. Ses notes sur l’exotisme et sur le roman manifestent une posture résolument moderne, bien loin de tout académisme. L’ironie et l’autodérision, souvent mordantes (il se moque ici du pseudo-exotisme de Loti et Farrère, « palmier-chameau-casque colonial », et là de sa propre production « la fatalité, l’habitude, la superstition, l’usage, la paresse peut être (…) me font revêtir tout germe nouveau de la forme même et de l’Appareil d’un roman de 300 pages couvert de jaune et vendu au prix réel de 3f. ») y précèdent la franche rupture : « l’auteur de romans contemporains » est « le personnage haïssable ». D’où son hésitation générique récurrente, singulièrement dans le récit d’un de ses voyages « au pays du Réel », l’Equipée, dont Christian Doumet relève les ambiguïtés exemplaires : « On s’interrogera longtemps sur le genre littéraire d’Equipée : récit ? essai ? Poème en prose ? L’incertitude qui plane sur cette question n’embarrasse pourtant en rien la lecture. Elle constitue même l’un des charmes d’une œuvre qui (…) laisse prise aux vents contraires de l’aventure. »

L’écriture est pour Segalen la chambre d’un écho infini du réel, où une même expérience est retranscrite, répétée, diffractée. La création commence d’ailleurs souvent par une traduction ou une adaptation, comme les Stèles, décalquant dans la page le format et la sécheresse des inscriptions funéraires chinoises. L’intrigue de son roman René Leys emprunte largement à ses propres aventures dans la capitale chinoise, dont on retrouve les traces dans des feuilles de route bien trop écrites pour être de simples notes, dans Tuiles et briques où le ton se fait infiniment plus savant et contemplatif, et même dans le Fils du Ciel où le récit des dernières années du dernier Empereur de Chine prend la forme prétendument chinoise d’un document commenté.

Segalen savait aussi quelle forme donner à son œuvre. Il décrit avec soin le format et les matériaux à utiliser pour la première édition de ses Stèles, « à la chinoise ». Les justifications de tirage patiemment mises au point dans les manuscrits participent souvent d’un livre total, sacralisé par la présence de caractères chinois. Le geste créateur de Ségalen s’inscrit dans le sillage de Mallarmé, mais précède les Calligrammes d’Apollinaire et la Prose du Transsibérien de Cendrars. Quelque chose du livre dépasse définitivement le livre.

Segalen en son dernier décor

Prophète ou voyant, Segalen par ailleurs si avare en allusions personnelles semble avoir annoncé sa mort mystérieuse à la fin de René Leys, son inclassable roman policier chinois. En relisant le manuscrit que le lecteur tient entre les mains, le narrateur opportunément nommé Victor Segalen prend conscience du rôle maléfique joué par sa curiosité. L’auteur honni vampirise son œuvre et la littérature vampirise la vie. Le 21 mai 1919, il est retrouvé inanimé, un volume de Hamlet ouvert à ses côtés, dans la forêt natale de Huelgoat. Ainsi se fige en sa germination inachevée une “œuvre en cours.” Pour une fois, Segalen ne sera pas en défaut. Son œuvre fera l’objet d’un soin posthume méthodique, progressif, approfondi. Sa fille consacrera une partie de leur vie à l’extraire de cette masse colossale de textes, à l’écriture souvent très aboutie, au dessein arrêté, mais à la réalisation interrompue. Se consacrer au lent travail de cette oeuvre à naître, c’était d’ailleurs emprunter le même chemin que Segalen lui-même tâchant de restituer une « belle et archaïque statue de pierre de cette époque puissante et humaine des Han » dont il ne trouve, cuisante déconvenue, qu’un « moignon informe de grés ».

L’auteur honni vampirise son œuvre et la littérature vampirise la vie.

« Cependant, par piété presque superstitieuse ; par habitude, je dessine. – je dessine ce reste informe. Et lentement, mais sûrement, ce que mes yeux ne voyaient pas, le crayon et les mouvements instinctifs de mes doigts le ressuscitent. Aucun doute. C’est bien ce tigre râblé et sexué des Han. — Le corps allongé, le torse fort, et cette cambrure du cou… et ce port de la tête absente ; ce rejet orgueilleux de l’encolure, ces pectoraux puissamment cannelés. Je dessine. Le fait se produit. Les formes se développent, à les poursuivre dans la pierre, non pas avec le léger contact du regard, mais à deviner musculairement l’effort du ciseau dans la pierre ; elles se formulent ; elles se fixent ; non plus dans cette matière décidément trop périssable, mais dans l’espace fictif où l’imaginaire se plaît. (…)

Pour la dixième, peut-être, le phénomène fut. Cette apparition d’une forme antique débordant son bloc émoussé… C’est une évocation magique et logique : il suffisait non plus de regarder, mais de reformuler docilement : les gestes répétant dans un nouvel espace actuel les autres gestes que le modeleur lui-même, autrefois, poursuivit ; — quand il luttait, à coups de ciseaux volontaires, contre la pierre infidèle, qui n’a point su garder ses efforts ; — mais que seuls des efforts analogues, ressuscitent aujourd’hui. C’est ainsi que je retaille dans ce pur espace imaginaire — lui donnant du poids — la fortune flottante autour de la pierre usée. Le plus dur des deux n’est pas le grès infidèle. »