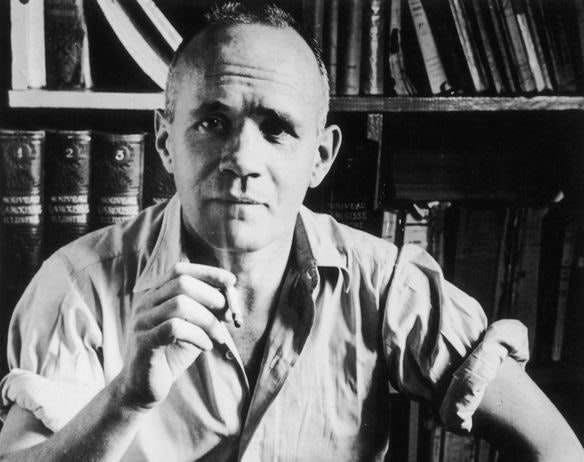

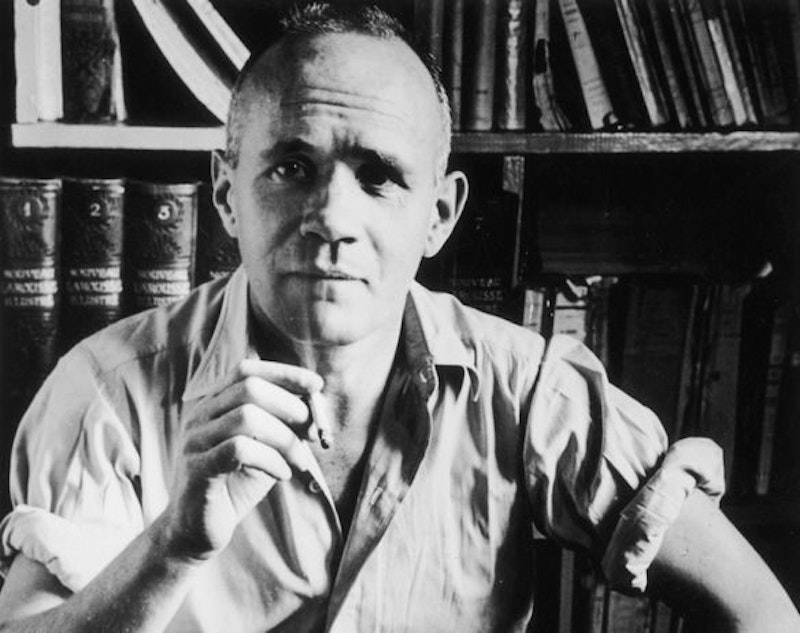

En guise d’introduction pour notre nouveau dossier dominical consacré aux écritures de l’homosexualité, Zone Critique a l’honneur de republier l’article de l’écrivain Patrick Autréaux consacré à Jean Genet et paru dans la revue Europe. Une réflexion au delà des polémiques qui entourent cet auteur “irrécupérable” pour interroger l’enfermement et la transgression, puissantes créatrices.

Une force hante les marges, qui en redit au fil tranquille des jours. Elle inquiète et rappelle têtue que nous vivons une illusion : la stabilité momentanée de la vie, de nos amours. Parfois elle s’insinue dans nos affaires avec délices, par perversité ou de n’avoir pu se contenir. Elle hypnotise et met au cou le collier diamanté du fantasme. D’où l’urgence de désamorcer son embuscade : pour qu’aucun doute ne nous contamine, que l’on puisse préserver, avec le moins de craquelures possible, notre croyance en la pérennité.

Quant à celui qui incarne comme une sienne peau cette taiseuse ironie et ce désaveu qu’ont les choses nues, c’est la prison, cellule ou cachot, l’asile ou la condescendance des diagnostics suspects de jugement. Et pour lui qu’on bâillonne socialement, en général bien avant de le faire taire, voilà que la colère se concentre, monte en pression, sourde puis agitée, que crève le désir de frapper les murs, de les marteler et puis de danser avec eux. Transgresser la loi est un des premiers garde-fous qu’il peut franchir, il devient alors passe-muraille. Et c’est ainsi qu’opère sur lui le charme de la valse, que saisit « l’ivresse de la tournée où l’on part pour une affaire et qu’emporté par le tourbillon panique on en fait quinze ou vingt. »i

Rien ne devient manifeste d’abord, la victime qu’il va malmener par effraction est une absentée sans voix, victime encore inconsciente qu’on ne force pas, qu’on fait céder l’air de rien : on attrape juste ce qui est là, dans l’armoire le salon la chambre ou sur l’étal de livres, avec une précipitation anxieuse et la jubilation gamine qui chaparde ce que personne ne protège.

Et quand le gardien, gâfe plutôt que propriétaire, tout fier de la puissance que confère la croyance en la possession des choses, ouvre les yeux ou rentre chez lui, rien ne paraît ou presque rien, le simple constat d’un je ne sais quoi d’étrange, un indice qui n’a pas encore dissipé le mystère – mais où ai-je mis ce livre cette bague ce portefeuille, je ne comprends pas, tout disparaît chez moi : autant de petites phrases affichées par l’innocent avant que la conscience du méfait perpétré le frappe aussi durement qu’un coup, avant que la loi s’en mêle et prête au préjudice une voix qui réclame justice et punition. Une voix drapée de son bon droit, mais plus honteuse peut-être que celle des détrousseurs, car s’il en est un pour avoir écrit Journal du voleur, a-t-on lu jamais le journal d’un volé ?

Est-ce que l’indignation s’éveillant alors ne sentirait pas que ce cri repose sur une culpabilité démentie ? Tu voles aussi, toi qui possèdes, dit au volé le voleur ; alors, nous sommes frères en forfaiture. Rien de tel pourtant. Ou si frères ils sont ennemis. Encore l’origine du monde jusque dans un verrou forcé. Mais avant que le cri retentisse, avant que le coup différé du voleur le frappe (car le vol est peut-être moins brutal que la prise de conscience par la victime quand elle découvre que son douillet chez soi a été zieuté, palpé et fouillé à son insu), avant cette mise à nu du crime ou disons avant cette défloraison (car la maison laissée à elle-même est une vierge muette et offerte aux gaillards à pieds de biche et matelots tatoués, ou peut-être est-elle une éternelle endormie, et l’effraction est ce « viol du mort » comme le croit Genet en aimant son beau Bulkaen), on aura avancé voleur tremblant, enfileur de vasistas, enjambeur de fenêtre mal fermée, crocheteur de serrure candide, mordant briseur de verrous, diamanteur de vitre, déstockeur de livres précieux, de Fêtes galantes et autres bijoux en vers ; on s’aiguise à passer entre les gouttes, à s’esquiver, à se faufiler jusqu’à soudain être pris la main dans le sac, confondu devant ses petits crimes, quand on sent se poser sur son épaule « la main qui vient par-derrière »ii et provoque la « chute dans l’abîme »iii, cette annonce que « l’inéluctable »iv nous a frappé. Alors, les murs invisibles qu’on franchissait avec tant d’aisance vous retiennent avec poigne dans leurs mains de béton armé ; pris au piège, on ne peut plus se soustraire à la parole à marteau : le juge aura bientôt tranché, six mois, un an ou pire. Direction la Santé, les Tournelles, Fontevrault. Cellule bagarreuse et parfois cachot solitaire.

Et c’est là, dans ce repli, dans une réclusion qui purifie, conférant l’invisibilité qui idéalise, écrit Genet au petit Franz, qu’une autre porte se dégonde, vision bien plus fracassante que la liberté : la bouille d’un gosse divin et dur, la démarche d’un ange égorgeur de gâfe ou planteur de couteau, ancien colon de Mettray ou condamné, apporté par le journal comme les martyrs sur les pages des missels. Et en horizon, pareille à une apparition de la Vierge, avec odeur de rose et couronnes fleuries, cette auréole pâle et douce comme un pétale, et sans puceron sans fourmi collant sur le calice : la fenêtre presque mystique de la mort des criminels qu’on admire à l’égal des saints intouchables, et qu’on oindra à verse avec ce séminal saint chrême du plaisir – non par goût du blasphème mais par amour. C’est cela, ouverture dissimulée dans les cloisons, qu’il faut déceler avec patience, une écriture pas encore tombée dans la matrice et que l’ange invisible garde dans ses doigts, comme un don promis, une voix intérieure, une parole sentie.

Genet n’a cessé de répéter qu’il avait besoin de la prison pour écrire ses livres.

À la fin de sa vie, Genet a répété qu’il avait besoin de la prison pour écrire ses livres. On sait comme il était un naturel menteur et pouvait dire le contraire de ce qui lui semblait devenu légende. Peu importe. Laissons-le à la légende qu’il s’est inventée et dont on a retissé celle qu’on a faite de lui pour paraître devant nous. Légende où il doit entrer un peu de vrai, comme toujours, quand il confie à François Sentein, le petit Franz : « Je n’écris plus rien. Ça me dégoûte. J’écrirai quand je serai en tôle. » Puis une fois en prison : « Mon intention est de travailler dur, et de terminer ici mon roman. » Soyons complices, croyons-le quand il mentira plus beau dans sa vieillesse et devant la caméra ou les journalistes. Croyons-le même s’il ne dit pas une vérité très exacte, même s’il s’était plaint au petit Franz : « Ici la vie n’est pas si drôle qu’on le croit communément chez vous. J’en suis à ma 3ème bagarre. Et j’écris dans ce désordre, mes papiers chamboulés toutes les demi-heures, quand ce n’est pas pour des fouilles c’est par des types qui se tabassent ! Ce n’est plus tenable », ou encore : « Et l’emmerdement d’une cellule où tous les gonzes sont idiots, et pis », « Que de cons en cabane, ô mon honnête ami ! », et il est vrai que la connerie empêche plus de se concentrer que le chahut.

Par prison, j’entends bien prison et pas cet euphémisme érotisant ou romantique qu’on peut se représenter, sans odeur, sans bruit ni promiscuité, sans murs, sans suintement ni chaleur. « La prison est le pire malheur qui puisse arriver à des natures enivrées par le goût de la liberté – j’ai dit prison et non pas solitude, écrit-il dans Miracle de la rose. » Prison ce malheur qui coupe ou risque de nous couper de cette solitude qui fait créer un monde où se démultiplient les fenêtres.

Avoir été une fois dans la vie enfermé contre son gré, vraiment enfermé, que ce soit dans un camp, une maison de correction, par la passion amoureuse, la drogue, par la maladie ou dans une chambre pourrie au fin fond du monde, dans un ghetto que rien ne nous permet de quitter, rien qu’une seule fois enfermé et contre son gré : il vous en reste une cicatrice qui se manifeste au fil des hasards et souvent sans qu’on le veuille. Cette cicatrice dessine une sorte de carcan sans muraille, prison mentale redoutable, parce qu’elle peut ne pas avoir de fin, un stigmate ou une peau qui double les murs de briques et pénètre l’âme, coupe du monde ambiant, étouffe en soi les bruits, les douceurs du dehors et nous transforme en un marginal camisolé au contact difficile.

Mais étrangement, cette prison-là permet parfois de percer des meurtrières dans les murs, qui font gicler mots et images. Pour certains elle devient la matrice, noire matrice, d’un art.

Cicatrice donc qui signe qu’on a ressenti au lieu de clôture une intensité pareille à celle du désir qui se met à luire quand on se trouve contraint et entravé, et qu’on transforme toute sa force en puissance différée, en mots qui suintent comme de la sueur, en sécrétion qui s’écoule, une telle marque nous pénètre si intimement qu’on en gardera imprimé le moule. C’est alors le confinement qu’on va se mettre à chérir – pour s’inventer de grandes ailes qui tracent des tatouages au-dessus du soleil.

Par un naturel rebond, c’est aussi cette matrice noire qui donne naissance à une manière nouvelle de brûler. On y devient peu à peu entièrement de charbon et on se consume, on finit par ne vivre que dans un enclos où l’on cuit à la chaleur des paroles et des mots, où l’on cuit et recuit, où l’on ressasse et refait, où l’on répète et fume ce tabac étrange des phrases qu’on affine, des colles qu’on sniffe et mâchonne. On en vient à avoir les yeux hagards, on se replonge le nez dans des sacs, on n’arrive même plus à aspirer le grand air bleu. Il faut que ça cesse, la matrice qui nous a offert la liberté du dedans nous a délivré un poison, et ce qui était espace devient peu à peu contrainte. On s’enferme pour fuir la prison, on se prive de liberté pour la trouver, et on n’en profite presque plus, bientôt jamais. On voudrait tant retrouver le large et avoir le goût des voyages. On reste sur place. La liberté nous a reclus. Bilboquet, nous voici balle sur son pique, comme une tête pathétique et grotesque qu’on vient de couper et mène en cortège vers sa tombe.

On est devenu un type avec « comme préoccupation de transformer ce temps en volume, en plusieurs volumes »v –écrivain désormais retenu dans cette tôle sans mur.

Moi, c’était la conscience brusque d’une mort imminente et finalement ajournée qui m’avait enfermé et reconduit à écrire. Et depuis, je n’arrêtais pas ; je griffonnais, je notais, ça coulait, et quand ça ne coulait pas, je voulais presser le sein pour faire sourdre le lait-sang encore, car de force il fallait amorcer l’écoulement, il fallait allaiter cette larve qui demandait encore à grandir et, de livre en livre, exigeait pitance.

Or un soir j’avais été déniché. Une conversation m’avait extirpé de mon cachot et expédié vers un autre monde. Cet autre monde pourtant, c’est en voleur qu’il avait fait irruption par la fenêtre, et eu un effet immédiat : je m’étais mis à bander devant cette réalité crue qui me cognait gentiment la figure comme un sexe ma bouche impatiente.

C’est dans un courant d’air chaud que l’esprit de Genet avait sauté par la fenêtre et s’était rappelé à mon bon souvenir, moi qui l’avais autrefois lu et laissé à ses célébrations. En me soufflant, « il faut savoir entendre ce qui est informulé »vi, il avait déglingué le petit ordre monastique de ma vie, et mis au cœur de mon voisinage, de mon quartier, de Paris et du monde même, une scène amère et triste, excitante et drôle, qui me le rend désormais inoubliable.

Genet, en me soufflant, « il faut savoir entendre ce qui est informulé », avait déglingué le petit ordre monastique de ma vie

J’étais enfermé dans ma chambre, un bel enfermement choisi qui ne me laissait pas un jour de répit ; et alors que je regardais les tranches alignées de tout ce désordre que contiennent les livres, m’avait touché pile un petit dialogue échappé d’un balcon contigu à la fenêtre, qui seule donnait un rien de lumière et ce jour-là m’offrait une scène de ménage.

J’avais été soudain électrisé, moi pauvre vestale, moniale abstinente, d’entendre la voix qui engueule et humilie, et je m’étais mis à vibrer en épiant ce que je ne savais identifier : le mac et sa créature, ou le gigolo et son vieux. « File-moi trois cents balles, putain quel radin », puis après un échange inaudible, « tu moufetais pas quand tu voulais m’sucer ». Scène atemporelle et que seule l’indiscrétion ou la promiscuité fait suspendre, à moins que le gigolo par goût de l’éclat n’ait ouvert la porte et ai crié tout fort sur le balcon cette réplique au vieux. « Crie pas si fort, disait l’autre, ferme la porte. » « T’as pas d’ordre à m’donner, compris. Qu’est-ce que j’en ai à foutre de tes voisins ? Allez, laisse-moi encore crécher chez toi, tu savais bien ce qu’arriverait en draguant un gigue. »

Que ce voisin que je n’avais jamais soupçonné d’aimer caresser les burnes des beaux mâles (car le fouteur était beau, un rien énervable et fusant de cette énergie qui promet des empoignades revigorantes – et je dois confesser qu’immédiatement levé par la brusquerie de la voix, mon sexe s’était mis à ressasser les mots que j’avais entendus et à exiger de moi que je l’astique avec des songeries de bassesse), que ce type partage sa vie avec un gigue ramassé dans cette autre matrice noire qu’est la darkroom des sex-clubs, cela me sidérait. Découvrir que ce soulard atone était en fait un micheton qui avait de la faiblesse pour ce pas commode que je croyais son fils (car dans la naïveté anesthésiante où me plongeait depuis des années l’écriture, chaque fois que je l’avais croisé dans la cour, je l’avais pris pour un fils prodigue) ; découvrir que cette presque cloche était une vieille tante ; l’imaginer s’agenouiller devant son fils apollon et délicatement prendre le mol organe pour le sentir gonfler, tandis que l’autre fumait sa clope en textant sur son téléphone et lançant de temps à autre un Applique-toi ! (scène fort vraisemblable, et imaginaire en l’occurrence), voilà qui m’étourdissait. Et ce d’autant qu’elle réveillait le malaise venu d’un rêve récurrent, où un bel homme, marlou cachant qui il était, me tendait son sexe. Or entre ces scènes, l’une entendue et l’autre onirique, un arc électrique s’était mis à scintiller, qui transformait ce coin de cour où je vivais en un détonnant révélateur. Ainsi, par un effet de va-et-vient entre ce qui se disait dehors et l’écran du mur tapissé de livres d’où surgissaient peut-être mes troublants rêves, soudain j’avais vu moi aussi s’ouvrir moins une fenêtre dans mon enfermement volontaire qu’un couloir dissimulé, où se dévoilait un labyrinthe.

C’est cette méprise qui me fit le plus frémir, car à mon effroi, d’une histoire de vieux maqué à un jeune (couple permettant des projections contradictoires et sacrilèges), j’avais fait une relation incestueuse. Dans cette fulgurance qui les avait fait passer de père-fils à amants, j’avais été secoué par un inattendu grondement. Décidément la prison où l’écriture me dénudait conduisait à des rapprochements incongrus, à des zones louches, plus louches encore que celles vers lesquelles mes écrits pouvaient me faire reculer : car ce marlou de mes rêves se révélait toujours être mon père, et son sexe avait un magnétisme obstiné. Je bandais dur la bouche pleine de cette bite, mais, sitôt réveillé, me rabougrissais comme un électrocuté.

Or zieutant l’effet de son mauvais coup, comme un poisson qui apparaît dans un scintillement, selon ce seul angle qui fait reluire les écailles, dans cette confusion incestueuse, j’avais vu Genet vivant devant moi, descendu de la bibliothèque, fumant et l’air grave (celui du vieux voisin), ironique et presque hautain (celui du beau gigue), les deux en un, certain de sa condition de martyr et aussi de grand inconnu, de cime inatteignable et menteuse, mais cime tout de même, aussi instable et fascinante qu’un volcan enneigé.

C’est à la suite de ce court-circuit que j’ai compris autrement Genet, compris aussi ce qui me manquait chez nombre de ses commentateurs contemporains, friands de l’auteur engagé mais qu’on croirait presque gênés par ses audaces. Parce que, jusqu’au fond de cette cour, à la fois au grand jour et dissimulé, ces voisins et moi-même nous cachions d’inavouables secrets, d’inavouables rêves, soudain devenus des phallus guerriers qui piquaient sur nous : notre propre désir nous foudroyait.

Au fond les transgresseurs ont besoin de l’aristocratique discrétion des mafieux pour se faire saboteur de rêves, de lois et de langue même, c’est-à-dire (puisque sans doute c’était le dépouillement de l’écriture qui me rendait sensible à ces minuscules big-bangs fornicateurs) pour devenir en douce un écrivain qui emmerde la littérature, dit notre foutu Jeannot, et la rabat vers ses scènes primitives en l’aimant à la dure, mais toujours prêt à la renfoncer dans quelque matrice ou trou noir pour la faire imploser en une extatique coïncidence.

Patrick Autréaux, article déjà publié dans la revue Europe de mars 2021

iLettres au petit Franz (Le Promeneur)

ii Entretien avec Nigel Williams, in L’Ennemi déclaré (Gallimard)

iii Entretien avec Nigel Williams, in L’Ennemi déclaré (Gallimard)

ivNotre-Dame-des-Fleurs (Gallimard)

v Entretien avec Antoine Bourseiller, in L’Ennemi déclaré (Gallimard)

vi Entretien avec Madeleine Gobeil, in L’Ennemi déclaré (Gallimard)