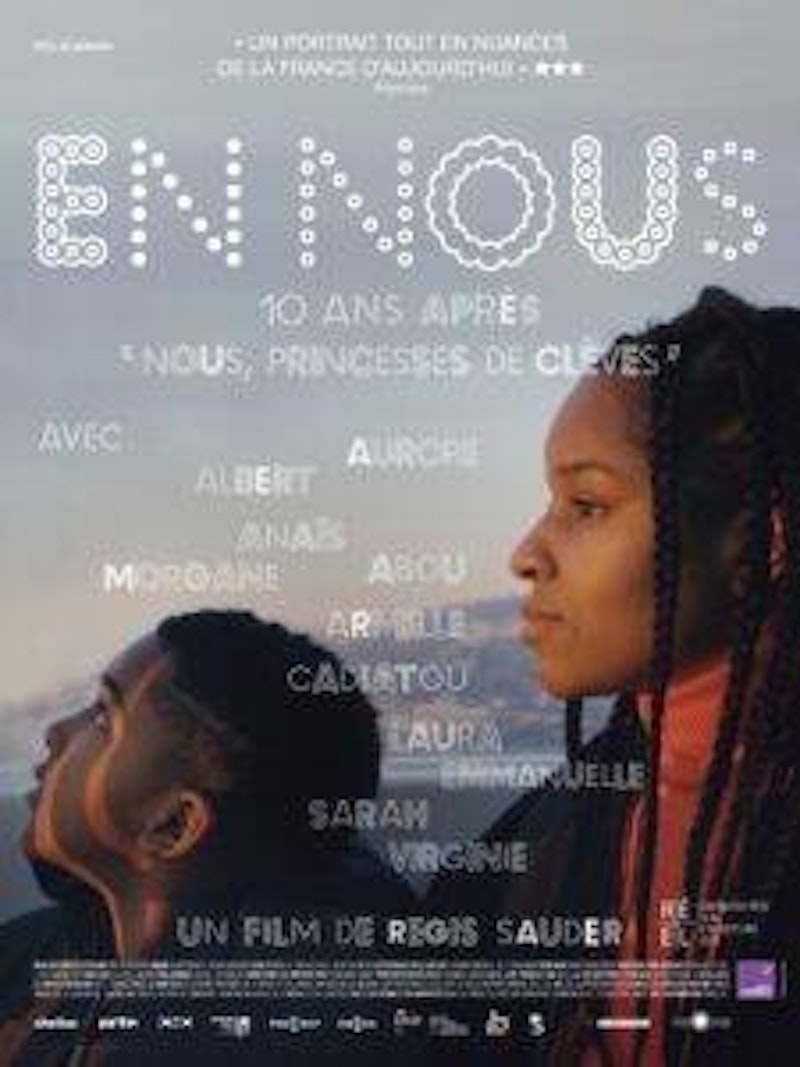

Il y a dix ans, Armelle, Abou, Morgane, Albert, Laura, Cadiatou et les autres découvraient La Princesse de Clèves au beau milieu des quartiers Nord de Marseille. Emmanuelle, leur enthousiaste professeure de français rêvait de leur faire prendre conscience du pouvoir de la littérature. En nous propose de les retrouver, à l’aube de la trentaine, à Marseille, à Paris ou ailleurs. Non pas pour faire le point, non pas pour constater leur « réussite », mais pour le plaisir de les entendre et de les écouter à nouveau.

Devenir soi

Si Sauder choisit de laisser être, parler et vivre les personnages qu’il a déjà mis en scène, c’est pour créer les conditions d’une écoute, dénuée de jugement et de pitié, à la faveur de confessions face caméra, les yeux parfois embués de larmes. Pas de fantaisie de montage non plus. Les images du passé résonnent dans le présent et s’y mêlent indistinctement. Sauder sélectionne celles qui valent, au-delà même de la référence au projet d’il y a dix ans. Il n’est plus question de La Princesse de Clèves et de son écho dans les vies des adolescents, mais des émois et des peurs qui avaient été dites hier. « J’ai pas eu mon bac putain », entend-on au début du film. Qu’est-il arrivé à la jeune fille qui avait échoué ? Était-ce vraiment une tragédie ? Une des grandes finesses du film consiste à montrer la transformation des corps et des visages de ces jeunes gens. Les visages poupins d’hier ne sont plus tout à fait les mêmes. Cadiatou et ses cheveux bleus, écouteurs vissés sur les oreilles, visage criblé de piercings dans les joues, revendique sa métamorphose et la décrit comme une véritable naissance. Les élèves de 2020 devant lesquelles elle vient présenter son parcours lui demandent, mi-amusés, mi-curieux : « Comment tu as fait pour t’affirmer comme ça ? Elle était d’accord ta mère ? ». Cadiatou, dont la présence irradie tout le film et qui en a parfaitement conscience, répond qu’elle considère son corps comme un vecteur d’expression personnelle. Il est tatoué, percé, coloré, habillé comme elle l’entend, au gré de ses désirs. D’ailleurs, elle a décidé d’en faire son métier : elle fabrique aujourd’hui des perruques. Cette revendication d’un rapport ludique au corps frappe les jeunes esprits qui la contemplent, fascinés.

La caméra de Sauder enveloppe ces femmes et ces hommes d’un amour franc

Les pétitions de principe d’il y a dix ans sont désormais de vraies règles de conduite. Les jeunes femmes d’autrefois sont devenues des mères et tiennent à rendre hommage, à grands coups de pèlerinage à Notre-Dame de la Garde, à leur propre mère courage. Ainsi, Anaïs raconte sa maternité sous la forme d’une vaste entreprise de réparation. En prenant soin de son petit garçon, Paul, elle panse les plaies d’hier, elle affirme sa singularité, en refusant toutes les prescriptions sur l’allaitement, le moment du coucher ou la manière de jouer avec un enfant en bas âge. Virginie enseigne la culture capverdienne à son fils. Morgane, à la mort de sa mère, a eu une petite fille avec une femme qu’elle a épousée. Aurore bataille pour récupérer la garde de son fils, Logan, et vivre enfin auprès de lui. Le lien entre elles ne s’est jamais rompu. Pourtant, l’espace commun qu’était le lycée, n’existe plus, il n’y a donc plus de lieu pour les réunir. La caméra de Sauder enveloppe ces femmes et ces hommes d’un amour franc, il les nimbe d’une lumière rosée. Lui-même raconte qu’il n’a jamais cessé de les fréquenter. C’est Morgane qui a eu l’idée du film.

Bifurcations

Cependant, les marmots d’hier n’ont rien à prouver, ils chantent Aya Nakamura, se déhanchent sur un morceau de Jul et dessinent les bifurcations qui deviendront des itinéraires de vie. Ils ont lutté, tous l’admettent sans sourciller, parce qu’il le fallait et parce que connaître la faim est un moyen comme un autre de construire une force morale. Marseille est une cité enchantée, surtout vue d’en haut : en bordure des quartiers nord, sur l’esplanade devant la Bonne Mère, du panorama qu’offre le parc de la Magalone sur la ville. Marseille leur colle à la peau, elle influence encore leurs façons de parler, c’est le fameux accent qu’il a fallu gommer en arrivant à Paris. Elle consiste en un lexique – « peuchère », répète deux fois Abul, en y prenant un plaisir manifeste – elle demeure un rêve, un chez soi et un ailleurs en même temps.

L’ambition documentaire de Sauder est profondément critique

Outre ces parcours individuels, retracés par petites touches, par anecdotes, souvent comiques d’ailleurs, à l’instar des scènes avec Albert qui n’est pas finalement pas « monté à Paris » pour rejoindre son grand amour, Sauder cherche à rendre compte des mouvements dans lesquels ses personnages sont pris. Le motif de la voiture est central : le cinéaste filme dans le cockpit, côté passager, il suit les déplacements perpétuels. Il s’agit de ne surtout pas essentialiser les positions dans lesquelles ces femmes et hommes se trouvent. Ils ont trente ans, certes, mais leur mouvement d’expression de soi n’est pas achevé. Ce refus d’étiqueter et d’être étiqueté est partagé par les protagonistes eux-mêmes. Cadiatou et Armelle expliquent qu’elles ont dû se construire sans modèles, sans références, puisque l’école refusait de raconter leur histoire. Elles la découvrent à l’occasion d’une visite au musée d’Orsay où se tient l’exposition Le Modèle Noir, de Géricault à Matisse. La déambulation critique entre en résonance avec la découverte émerveillée du Musée du Louvre, lorsqu’elles étaient élèves. Au-delà des bons sentiments, l’ambition documentaire de Sauder est profondément critique : Laura, pharmacienne d’astreinte, doit trouver de toute urgence une prothèse testiculaire pour un patient alors même que l’opération a déjà commencé ; Abul s’est exilé en Suisse pour exercer son métier d’infirmer après avoir craqué pendant la pandémie ; Armelle, cadre pour la Caisse Primaire d’assurance maladie de Créteil, songe que la couverture sociale est un luxe ; Laura, après avoir soutenu sa thèse en pharmacie dans une scène très émouvante, se demande si le soin des autres peut être choisi à n’importe quel prix. C’est un système qui se meurt. En creux, Sauder esquisse aussi un déchirant portrait de professeur. La voix off d’Emmanuelle arrache des larmes : « ce sont eux qui me font tenir », explique-t-elle. De La Princesse de Clèves à Montaigne – à qui le film doit son beau titre – subsiste la croyance, utopique peut-être, en un nous incarné.

- En nous, un film documentaire de Régis Sauder, en salles le 23 mars 2022