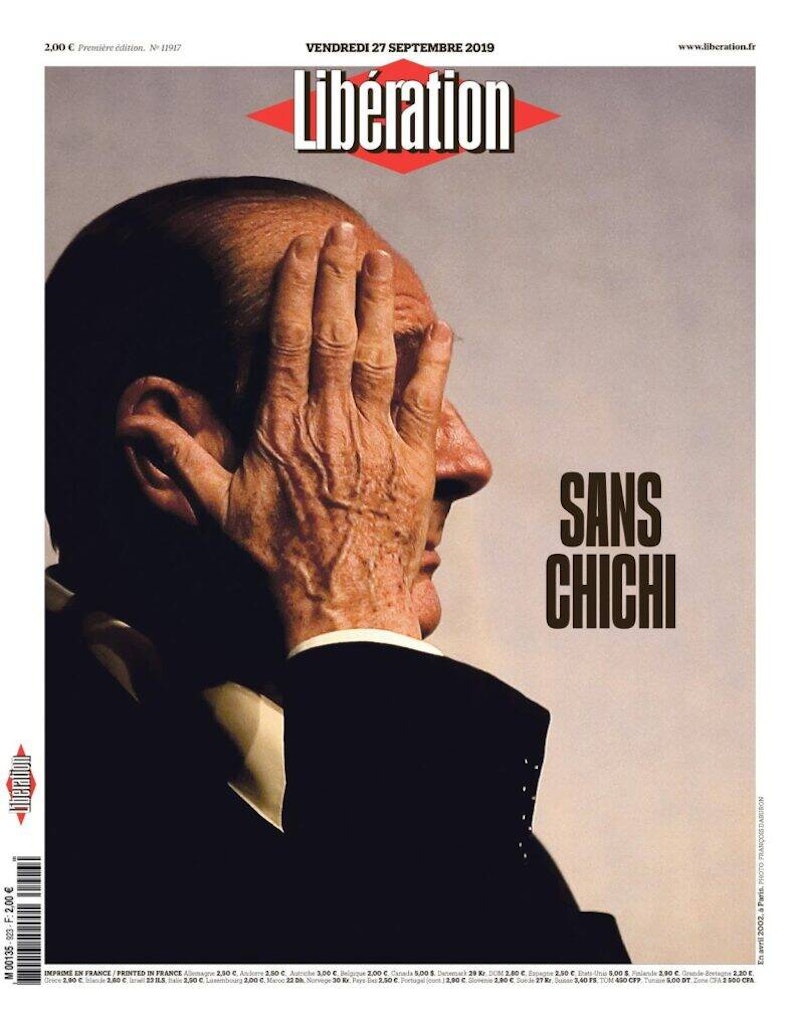

Peut-on rendre hommage aux grands hommes de ce monde sans oublier celles et ceux qui marquent individuellement nos vies ? Dans son premier roman, Sans Chichi (Christian Bourgois, janvier 2022), la plasticienne et désormais autrice Elsa Escaffre réfléchit aux disparitions « plus modestes » et aux deuils que doivent traverser celles et ceux dont la mort d’un parent est dissimulée derrière un hommage national comme ce fut le cas pour son grand-père, décédé au même moment que Jacques Chirac.

Enterrer le grand-père, tuer la petite-fille

Dans Chaque fois unique, la fin du monde, Jacques Derrida écrit : « (…) la mort de l’autre, non seulement mais surtout si on l’aime, n’annonce pas une absence, une disparition, la fin de telle ou telle vie. La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie. ». Le premier roman d’Elsa Escaffre s’ouvre sur cet effondrement auquel correspond la perte de son grand-père, et avec lui, le souvenir de tout un monde dont elle a le sentiment qu’il ne pourra plus exister sans qu’ils ne le partagent tous deux. Pour autant, la romancière se retrouve malgré elle plongée de nouveau dans la mare de son enfance et l’on comprend assez vite que la lecture aura la sincérité d’une cérémonie funéraire, malgré tous les souvenirs ou toutes les pensées fugitives qui pourront venir se glisser entre nos mains et ou derrière nos yeux pendant que l’hommage sera rendu.

L’interrogation face à laquelle se trouve l’autrice ici est une problématique langagière ; elle revient à l’enfance comme pour appréhender de nouveau un moment de sa vie durant lequel elle n’est pas tout à fait maîtresse des mots qu’elle emploie et n’habite pas autant le monde que le monde l’habite […].

Il n’est pourtant pas question de raconter biographiquement la vie de celui qui a été. L’interrogation face à laquelle se trouve l’autrice ici est une problématique langagière ; elle revient à l’enfance comme pour appréhender de nouveau un moment de sa vie durant lequel elle n’est pas tout à fait maîtresse des mots qu’elle emploie et n’habite pas autant le monde que le monde l’habite :

« Les jours qui suivent le décès d’un proche sont grammaticalement très complexes.

Même l’emploi du présent devient incertain.

On a beau l’avoir appris au tout début, on a beau savoir depuis bien longtemps qu’on ne dit plus il a mouru mais bien il est mort, on a beau savoir que c’est simple, évident, et qu’il y a un temps pour tout : on se mélange dans les conjugaisons.

La pensée joue à chat de Schrödinger.

Elle demeure prisonnière d’un doute. D’une incertitude en forme de boîte exiguë. Sans tracé, sans volume précis. La pensée-chat hésite à rejoindre l’une des deux rives de la concordance des temps pour parler du mort. Elle reste sans ancrage, dans sa coquille vide à balloter dans les eaux très salées et très opaques de la grammaire.

On a 5 ans.

On ne sait plus. »

Spectres du texte

Si les premières pages du livre semblent présenter un récit intime, le lecteur se retrouve très vite face à un revirement de statut du texte. Il sera question du défunt grand-père dans cet ouvrage sans que cela tombe dans le registre des lamentations pathétiques. Rien ne sert de sauver ou consigner des moments heureux et inaltérés ; il faut au contraire transformer et transcender tout un coffre de souvenirs plus ou moins glorieux, plus ou moins drôles et parfois communs à de nombreuses autres personnes issues de la même génération. Pour ce faire, autant qu’un journal de deuil, ce livre est un carnet de création ; celui qu’a sans doute démarré Elsa Escaffre lors d’une résidence artistique durant laquelle elle devait créer une « œuvre de l’esprit » dans cette résidence qu’elle n’aura de cesse de désigner comme « l’Usine » :

« C’est ce qui m’attend là-bas. Oeuvrer à l’œuvre de l’esprit.

Je me demande comment laisser s’infiltrer les chuchotis de l’Usine, les faire surgir des limbes où ils sont pour l’instant encore tapis. Avec toutes ces strates d’histoire industrielle et artistique superposées, accumulées, ça fait beaucoup de mémoire, de têtes pleines de spectres à capter dans une zone blanche où la connexion est mauvaise. »

Juste avant ce temps de création, Elsa Escaffre a appris la mort de Jacques Chirac comme celle de son grand-père, et si certains spectres vont sans doute envahir de nouveau la désormais plus tout à fait petite-fille qu’elle est, ce seront sans doute avant tout les siens, avec lesquels elle compose l’oeuvre que le lecteur détient entre ses mains, sorte de relique diachronique envahi par le monde des morts autant que celui de la vivante qui l’a composée.

On pourrait craindre une forme d’isolement rude à affronter dans cette épreuve de création voire même une forme de polyphonie individuelle que la solitude peut parfois engendrer dans des moments de réflexions solitaires et intenses mais il n’en est rien : seuls les échos du monde, aussi futiles soient-ils parfois, nous parviennent. Il s’agira de la voix synthétique d’un GPS qui répète mécaniquement la même direction, d’une retranscription d’une dépêche de l’Agence France-Presse, d’une page Wikipédia ou encore d’extraits de certains articles qui paraissent à ce moment-là dans la presse régionale. A d’autres endroits du texte, plus lyriques souvent, ce sont comme des pancartes brandies ou des gros plans sur lesquels ne seraient inscrits qu’une formule, percutante et troublante, à retenir et à imprimer : « N’AYONS PAS PEUR DES MORTS.»

Palimpsestes mythologiques

Il n’est pas question ici d’un livre politique au sens où ce n’est pas l’homme d’état qui intéresse Elsa Escaffre mais l’icône qu’il a pu représenter pour toute une génération qui lui associe toujours un certain mode de vie ainsi qu’une période heureuse de leur enfance.

Quand une personnalité publique disparaît, c’est souvent toute une époque qui tombe en cendres avec elle, sans même qu’un lieu de recueillement existe pour sauver les vestiges de ces années passées dans son sillage. Il n’est donc pas question ici d’un livre politique au sens où ce n’est pas l’homme d’état qui intéresse Elsa Escaffre mais l’icône qu’il a pu représenter pour toute une génération qui lui associe toujours un certain mode de vie ainsi qu’une période heureuse de leur enfance. Avec «Chirac», c’est tout l’imaginaire d’une époque révolue qui lui revient :

«Chirac pour Chirac ne m’intéresse pas.

C’est Chirac pour une génération d’enfants, aujourd’hui approximativement trentenaires, dans les cervelles desquels il était une des toutes premières et vague notion de chef d’Etat.

C’est Chirac pour les CE2 de 1995.

Pour ceux qui se défoulaient en chat-perché dans la cour de récré. Qui jouaient aux billes, aux Jojo’s en plastique jaune, bleu, vert, orange, vilet et s’échangeaient des Pogs dans la file d’attente de la cantine. Pour les baignades de Babie’s dans le bidet de la salle de bain et voir leur couche-culotte changer de couleur. C’est pour les après-midis Spirographe, Twister ou Tabou et pour le stage de cirque, de voile, de rugby avec l’UCPA ou au VVF à l’été 96. C’est pour les premières cartes Pokémon, attrapez-les tous pour SEGA, c’est plus fort que toi, pour la GameBoy et les Tamagotchi, les colliers Totoche, les petits-déjeuners entre bols de Chocapic et Rice Krispies. C’est la lecture des volumes de la collection Chair de poule, Cascade, les J’aime Lire ou les Tom-Tom et Nana. C’est Jouer à Destin pour changer de vie ! C’est la classe verte en K-Way et sac-banane, les t-shirts Waikiki et Fido Dido roulés en boule. C’est de la pompe Airness, du survêtement Sergio Tacchini, du sac à dos Poivre Blanc, du sweat DDP, de la chemise Chevignon, juste avant l’avènement des beepers Tam-Tam ou Tatoo, pense à ta tribu – clipsés à la ceinture avant d’y préférer le Nokia 3310 glissé cette fois dans la poche latérale du Levi’s 501, taille haut et coloris brut.

C’est sa mort qui entérine, qui redouble la tienne.

C’est un mur qui tombe, une guerre qui éclate, une fracture continentale.

L’étincelle qui ravage les hectares de jungle, extermine Baloo et Bagheera.

Un champignon atomique, la radiation définitive de toute magie, de tous les Ça cartoon ! du dimanche soir, plateau télé-lait-tartine sur les genoux.

C’est sa mort comme la fin d’un temps où les traces de l’enfance meurent aussi. »

De la même manière que Roland Barthes avait fait d’Albert Einstein et de l’abbé Pierre des mythologies de leur temps (Mythologies, 1957), Elsa Escaffre semble ici s’inscrire dans la même démarche avec cette espèce de grand-père éloigné pour une certaine partie de la population qu’a été Jacques Chirac. Il ne sera jamais tout à fait question dans ce livre du grand-père de l’autrice en tant qu’il était son grand-père mais plutôt comme figure spectrale dont elle parvient à rendre compte et honorer la mémoire précisément en n’écrivant pas sur qui il était en dehors de la relation qu’elle a entretenu avec lui. C’est ce tombeau, donc, qu’elle laisse au caveau une fois ce texte achevé, et qu’elle avoue à demi-mot, sans doute : « Je laisserai derrière moi le spectre du texte que je n’ai pas écrit. »

Bibliographie :

Escaffre, Elsa, Sans Chichi, Christian Bourgois, 2022.