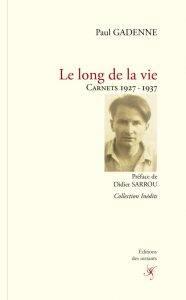

Mitterrand aurait dit qu’il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu Les Deux étendards, de Lucien Rebatet, et les autres. On pourrait appliquer cette sentence à Paul Gadenne, autre grand auteur oublié du XXe siècle, malgré les tentatives de le sortir de l’oubli[1]. La réédition de ses carnets de jeunesse, par les Editions des instants, qui couvrent toute sa vingtaine, donne l’occasion de découvrir la vie et l’œuvre de celui qui est pourtant l’un des écrivains les plus importants du siècle dernier.

Présence de la vie, présence d’autrui

Dans les carnets de Gadenne, il y a donc une attention continue portée aux autres ; à ce qu’ils représentent, quelle que soit la nature de leur relation, et à leurs actions. Il cherche continuellement à les comprendre et à les faire vivre, en lui, alors même que leurs rapports dans le monde réel ont cessé. Par exemple, avec « B. » (pour Jean Bérard, son ancien condisciple à Louis-le-Grand et fils du célèbre helléniste) :

« Une chose sur laquelle B. s’excuse toujours quand il y a lieu, c’est le désordre de sa table, si elle est trop chargée de livres répandus pêle-mêle. […] Et puis il y a une sorte de raffinement, d’élégance dans cette habitude de s’excuser d’une chose qui se remarque si peu. Il veut donner par là une idée de ce charmant excès dans l’amour des choses propres et bien rangées qui le singularise. […] Ah, j’aurais dû noter tous ses propos, recueillir tous ses gestes, car maintenant que je le verrai moins, n’oublierai-je pas ces menues choses d’où émanait tant de charme ? » Il cherche ainsi, à travers la description de son camarade, à le saisir plus profondément pour fixer durablement son image.

Il faut franchir, par la littérature, l’abîme d’incompréhension qui sépare les êtres. C’est en ce sens qu’il s’attache sans cesse à sonder les autres dans ses carnets et dans ses romans

Cette façon de traiter autrui va avec une véritable éthique. Il y a un épisode particulièrement significatif entre Gadenne et l’une de ses amies qu’il croise régulièrement à la Sorbonne. Un jour, dans un café parisien, il l’aperçoit et la reconnaît trop tard, alors qu’elle partait : il ne peut donc pas la saluer au moment opportun et repart mortifié. Ce qui paraît anodin constitue pour lui une souffrance quasiment insoutenable. Tant qu’il n’a pas pu s’expliquer auprès de son amie, il souffre de son geste. Pour Gadenne, en effet, ne pas reconnaître un être, l’ignorer, est peut-être la plus grande souffrance que l’on puisse lui infliger. On ne peut que penser à l’un de ses romans majeurs, La Plage de Scheveningen, où l’une des scènes récurrentes reprend exactement le même schéma : Irène, la femme jadis aimée, croise physiquement le narrateur, mais il n’y a pas de reconnaissance mutuelle, ils demeurent inaccessibles l’un à l’autre par une séparation d’ordre quasi métaphysique : « Il eut sous les yeux cette route très blanche où, dans le poudroiement du soleil, à des années de distance, s’avançait une forme qu’il ne reconnaissait pas, qu’il ne voyait peut-être pas, – Irène dont il était séparé. Elle n’était plus avec lui, elle était contre lui. » Dès lors le mot d’ordre est la réconciliation. Il faut franchir, par la littérature, l’abîme d’incompréhension qui sépare les êtres. C’est en ce sens qu’il s’attache sans cesse à sonder les autres dans ses carnets et dans ses romans. Yvonne, sa femme, raconte ainsi dans Le Lérôt rêveur que, peu de temps avant sa mort et après un long alitement, Gadenne après s’être relevé, a demandé à corriger les épreuves de La Plage de Scheveningen : « dans le sens de la compréhension de l’autre et du pardon toujours accordé à l’autre. » Le rapport à autrui est donc chez Gadenne de l’ordre de l’absolu. Les carnets, par leur saisie permanente de ce rapport, constituent donc le brouillon de ses œuvres romanesques.

La solitude en contrepoint

Cependant, la relation qu’il entretient avec les autres ne va pas de soi. L’obsession qu’il entretient envers eux en est elle-même le signe : si Gadenne consigne les comportements d’autrui, s’il cherche passionnément à les comprendre, c’est précisément parce qu’ils lui échappent. Il raconte ainsi que, lors de son séjour au sanatorium, il cherche sans cesse à prendre Bernadette, dont il est amoureux, en photo. Ainsi, il pourrait fixer son image pour toujours et avoir une chance de saisir les mouvements profonds qui animent cette femme. Il s’agit d’un échec puisque Gadenne change d’avis à son sujet, après l’avoir revue quelques mois plus tard : « Vous n’avez jamais eu de sentiments généreux. Vous avez toujours tout rapporté à l’amour propre, à votre vanité. Il n’y a rien chez vous ! […] Maintenant que je lui ai parlé, que je sais ce qu’elle est devenue, je suis obligé de la mépriser. » L’autre est donc décevant : tantôt à notre portée, tantôt insaisissable, il se dérobe sans cesse à notre regard. Il nous condamne, de ce fait, à l’isolement le plus total.

Ainsi, l’autre versant des carnets, qui s’oppose à la présence lumineuse d’autrui, est la solitude profonde qu’il a éprouvée. C’est la solitude, vue comme absence de l’autre, celui qui est passionnément aimé, comme « B. » et sa versatilité amicale qui a causé tant de souci à Gadenne, ou encore Claire qui le quitte alors qu’il vient d’entrer au sanatorium : « Solitude non désirée, l’éternelle ennemie. Envie d’écrire à Cl. […] Ma solitude au milieu de ce printemps, le premier qui luit sur le monde. Sottise de ce départ. »

Ainsi, l’autre versant des carnets, qui s’oppose à la présence lumineuse d’autrui, est la solitude profonde qu’il a éprouvée. C’est la solitude, vue comme absence de l’autre, celui qui est passionnément aimé

La maladie est également ce qui isole Gadenne, de façon « non désirée ». Il semble la subir d’abord comme un châtiment : sa santé fragile le force parfois à rester seul, dans sa mansarde parisienne alors qu’il ne désire que rejoindre ses amis. La séparation qu’elle induit avec le monde extérieur n’est pas seulement physique, elle contamine son âme et le coupe aussi du reste de l’humanité : « Un empoisonnement de l’esprit, voilà ce que j’ai. Evidemment sous la dépendance de l’empoisonnement physique, de l’intoxication intestinale. […] Dégoût absolu. Les lectures mêmes ne me laissent qu’un plaisir terne : je n’y entre pas, je ne participe plus. Un voile sur toute la création. »

Cependant, la maladie qu’il va contracter et le séjour qu’elle va lui imposer en sanatorium vont accélérer sa métamorphose en romancier.

Vers le roman

En effet, même si Gadenne a déjà écrit une ou deux nouvelles durant sa jeunesse, il n’a toujours pas, avant son séjour au sanatorium, écrit de roman. Il lui faut attendre un déclic qui se produit durant cette période propice au retour sur soi. En effet, en avril 1933, à la suite d’une visite médicale, il est contraint d’aller séjourner dans un sanatorium près des Alpes pour soigner son poumon qui montre des signes de tuberculose – maladie qui finit par l’emporter. La vie qu’il y mène constitue une rupture : le monde d’avant, celui de la frénésie parisienne et de l’étude, dont la production intellectuelle est qualifiée d’« épluchures » par Gadenne, ne ressemble en rien à la solitude et à la contemplation que lui permettent sa vie solitaire de malade. « J’ai de plus en plus tendance à considérer la maladie comme une expérience d’un immense intérêt. Époque heureuse dont je redoute la fin. Sentiment que rien ne vous manque. » C’est dans ce contexte que le carnet devient le support d’un premier roman – publié 5 ans plus tard sous le nom de Siloé – en devenir, comme de nombreuses ébauchent le montrent :

Le carnet devient le support d’un premier roman – publié 5 ans plus tard sous le nom de Siloé – en devenir, comme de nombreuses ébauchent le montrent

« Tranches de vie :

Sortie de la B.N. – Un cours de Sorbonne.

Le Palais.

Un malade prend sa température.

Une femme s’arrête devant un magasin et se choisit une robe.

Deux amants se séparent.

Sentiments d’un objecteur de conscience dans sa prison.

Une conférence sur la paix. »

Siloé, d’abord intitulé La Retraite miraculeuse,reprend ces éléments : la première partie est effectivement consacrée à la vie d’étudiant à la Sorbonne du héros, Simon, avant qu’il ne soit, lui aussi, brusquement arraché à ce monde pour se retrouver dans un sanatorium dans les Alpes. C’est là qu’il expérimente, comme Gadenne, une vie contemplative qui s’achemine vers une réalité supérieure. Il la ressent d’abord dans les éléments naturels, comme le torrent qu’il entend chaque jour de sa chambre, puis dans celle de la femme aimée, Ariane. La découverte de l’amour, chez Simon, comme chez Gadenne, s’apparente à une véritable expérience de la transcendance divine. La présence de la femme sert souvent de truchement vers quelque chose de plus grand qui finit souvent par la détruire. C’est ainsi que l’Ariane de Siloé meurt, une fois que leur amour a été subsumé.

Pour Gadenne, son rapport avec autrui, et donc son activité de romancier, a en effet un rapport étroit avec le divin : « Commencer à connaître l’amour divin, aimer les choses et les gens non pour le plaisir qu’on en retire, mais pour l’amour de Dieu. » C’est finalement en cela que l’on peut comprendre la tension qui habite ses carnets, puis ses romans, entre compréhension et incompréhension, amour et mépris, solitude et complétude : ce que recherche Gadenne, c’est la communion entre les êtres. Cependant, ce lien, qui est qualifié de « chaîne enchantée », dans La Plage de Scheveningen par exemple, lie les hommes aussi bien dans la rédemption que dans le péché. Toute l’œuvre de Gadenne, en germe dans ses carnets, s’attache donc à sonder l’âme humaine, qu’il s’agisse de la noirceur d’un Brasillach, sous les traits d’Hersent dans La Plage, ou de celle d’un meurtrier dans Le Vent noir, pour essayer de tendre vers une réconciliation finale.

Julie Manhes

[1] À ce titre, les nombreux articles de Juan Asensio consacré à Gadenne méritent d’être salués.