Bien sûr, il y a les anniversaires, les événements, les occasions d’une actualité éditoriale, mais surtout il y a ces auteurs dont il faudrait sans cesse raviver la mémoire, rappeler les textes, porter haut l’importance. Pasolini, on s’en doute, est de ceux-là. Car de Pasolini on sait – quidam – souvent bien des choses, lesquelles éparses, témoignent d’une présence, d’une autorité diffuse, aux ramifications impossibles. Mais de Pasolini surtout dire combien la poésie est une affaire totale. De mots, d’images, de mémoires, et une affaire politique aussi.

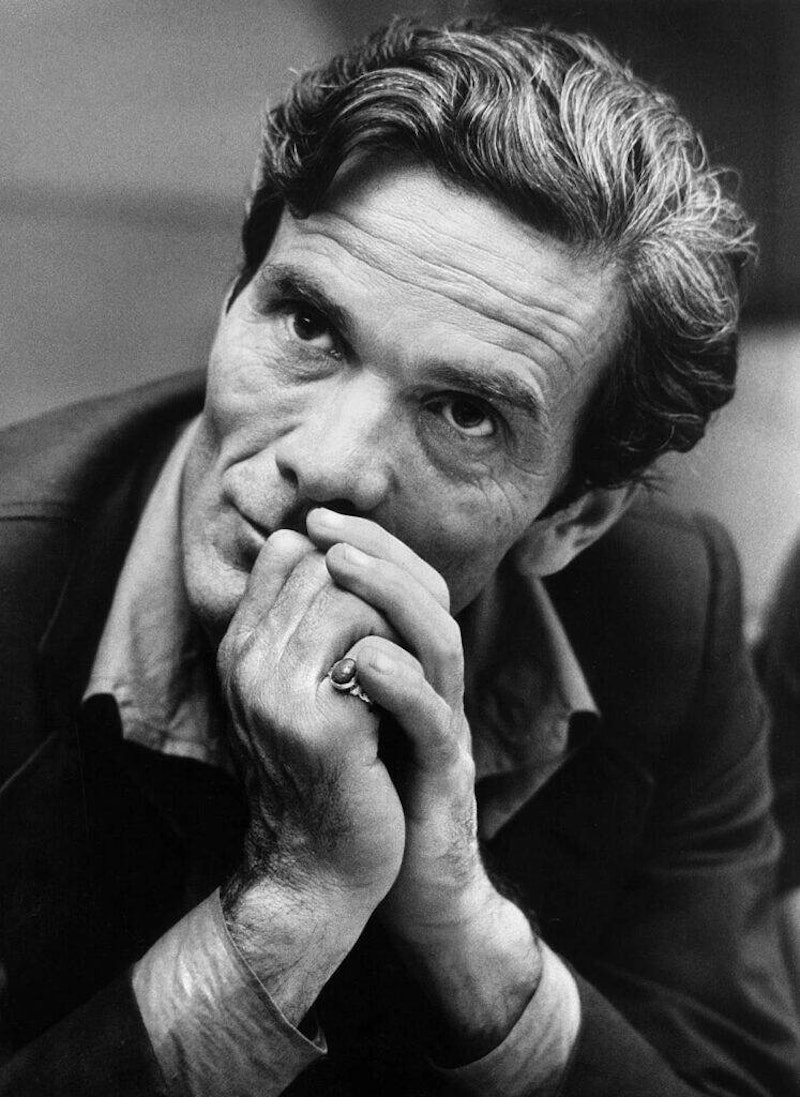

Pour un Pasolini

Les parutions de Nous (!) sont toujours un petit événement. Le retour de Pasolini en est encore une belle évidence. Sorti en mai, Je suis vivant, dans une traduction d’Olivier Apert et d’Ivan Messac nous offre à lire une série de textes de jeunesse – toujours dans une édition bilingue dont on ne saurait trop rappeler l’intérêt – et il est capital de le rappeler tant la lecture nous laisse à voir un homme déjà lassé d’une vie éprouvée, dans un recueil qui pourrait presque sembler testimonial. Encerclé comme peu ont pu l’être – du moins dans la clairvoyance que l’écriture poétique lui confère – Pasolini est toujours cette voix qui croise l’histoire, le basculement même du monde, un pied ancré dans la terre ancestrale de la vieille Italie et une main dans la modernité crépitante, dans l’interrogation totale, dans la subversion révolutionnaire. C’est toujours deux mots qui cohabitent, seuil de plage et de mer, deux mondes encore qui irriguent le crépitement de la parole pasolinienne, comme le rappelle Olivier Apert dans sa « Petite Préface Pasolinienne » (PPP évidemment),

« Clarté & mystère ensemble, et non pas dispersés ou alternés au fil des poèmes mais éprouvés ensemble dans l’évocation d’un même poème. La limpidité cristalline, parfois jusqu’à l’aveuglement, du paysage, la limpidité trop cristalline exacerbe les nerfs, la vision au point de jeter la perception au sein d’un désarroi solitaire, obscur tréfonds où la sueur du péché – le sentiment de la faute – sculpte de fantasmes inaccomplis les draps du lit désert […]. »

Du geste vivre

Qui croirait à lire ce recueil d’un homme essoufflé, usé par l’existence, qu’il a été écrit entre 1945 et 1947 ? Pasolini a alors entre 23 et 25, et la distance de l’écriture, l’écart d’une nostalgie profonde, porte la trace de celui qui a déjà trop vécu. Car Pasolini s’étonne presque de ce « Je suis vivant » qui agite l’ensemble du texte, qui secoue jusqu’à l’extrême pointe le mot, épiphanie d’un être-au-monde :

« J’attends ? Nulle chose

dans cet espace ouvert auquel je fais face

ce vaste désert, cette lumière hors de moi,

rien que mon rêve jusqu’à l’horizon,

pas au-delà… Tout est muet. »

Et si rien ne saurait parler que la poésie – dont la haine encore renverse l’ordre du discours – où elle crépite des tableaux d’un monde à habiter.

Tout est muet dans le réel qui sclérose, où jaillit l’étonnement d’une présence de soi, comme insaisissable ; quand l’urgence d’une réconciliation cherche jusqu’à l’extrême ravissement de soi : et s’étourdir de ce qu’être est, et se perdre dans l’étourdissement. Se ravir à soi-même parce que vivant. Et si rien ne saurait parler que la poésie – dont la haine encore renverse l’ordre du discours – où elle crépite des tableaux d’un monde à habiter.

« le nuage informe dans le ciel bleu,

l’odeur des champs impubères

comme un cri silencieux… tout se précipite sur moi

comme le vol d’une hirondelle.

Et là dans l’herbe, inanimé, une fois de plus

il ne reste de moi qu’un coeur palpitant. »

Que le monde éclaté en nous

Demeurer encore la palpitation du monde, répandu de soi-même, le cri vivant de sa propre archéologie : Je suis vivant, dit le poète au monde mort

« Un petit cri naît

au dedans de moi (toute mon enfance

qui revient), un cri qui pourrait m’anéantir ;

je le tais, une fois de plus, résigné. »

Le réel est toujours une malédiction inéluctable que la poésie tente de conjurer, là où la voix du poète épuise la forme, manigance l’oeuvre à venir et la perpétuité comme refuge infatigable.

« Mon passé s’étend

autour de moi comme un ciel dégagé. »

Le temps de soi – histoire, passé, mémoire – s’ouvre comme le sursaut intime de la malédiction de l’Histoire :

« Un printemps sans vie brûle.

Bouleversé ou blasé, j’écris

sur des feuilles où, blanche, perdure

mon adolescence vieillie… »

L’enfance est l’envers de ma saturation d’avoir vécu déjà trop – demeure la tension permanente de la poésie.

Si le poète pousse à l’extrême l’épuisement du vieillard, irréconciliable présence des temporalités en nous – l’enfance est l’envers de ma saturation d’avoir vécu déjà trop – demeure la tension permanente de la poésie ; d’une poésie qui s’offre comme oraison de soi, d’un temps-de-soi comme tant-de-soi :

« Tout est arrivé : en nous,

par destin, nous sommes prisonniers du regret

de notre innocence, quand Bergame

demeurait solitaire sur ses collines

et Mantoue au milieu des eaux… »

Car enfin la trace œuvre, creuse dans son sillon une manière de se rencontrer, d’affirmer la permanence du je-suis-vivant, demeurer ce qui vit, parce qu’épuisé de ne plus être.

« […] m’arracher à l’immensité indiscrète

en moi, à la mort inéluctable. »

…

Pasolini, Je suis vivant, NOUS, mai 2022

Dal Diario, pour le titre original

traduit de l’italien par Olivier Apert et Ivan Messac

postface de Leonardo Sciascia