Cinéaste de la parole et du désir, Emmanuel Mouret orchestre avec Chronique d’une liaison passagère l’histoire douce-amère de deux êtres dont le désir passe autant par les mots que par le corps. Pour Zone Critique, Emmanuel Mouret revient sur son rapport à la mise en scène, son travail avec les acteurs et son goût du romanesque.

Emmanuel Mouret : Si la structure paraît simple, car il y a en effet peu de personnages, le film est paradoxalement plus complexe du point de vue de la mise en scène puisqu’il s’agit de tenir en haleine le spectateur. Dès le début, avec mon producteur, nous nous sommes dit que le pari était ambitieux. La difficulté était de rendre cette histoire intime passionnante, et je voulais que le film échappe à la forme du huis clos. Le couple se donne donc rendez-vous dans une multitude de décors différents, ce qui introduit une certaine variété : leur histoire prend la forme d’une aventure ludique. À la mise en scène, il y avait aussi le défi d’éviter la répétition. Avec le directeur de la photographie, nous avons pensé nous passer du dispositif du champ/contrechamp afin de ne pas concevoir leurs rapports comme des face à face. Nous avons donc préféré le plan-séquence parce que le temps continu est plus approprié à ce récit.

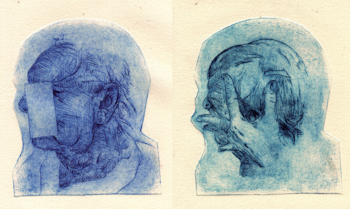

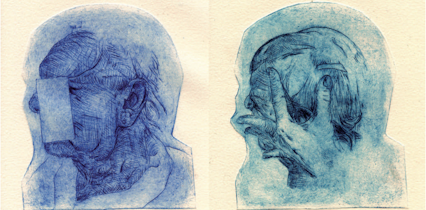

De plus, les personnages sont perpétuellement en train de se déplacer : ils ne sont presque jamais assis, je voulais que ces conversations intimes aient lieu en mouvement. Cela permettait de donner un caractère cinétique à la conversation et de ne pas être se limiter à des valeurs de plan identiques en filmant exclusivement leurs visages. Plus un personnage parle, plus le spectateur éprouve inconsciemment le désir de confronter les paroles au visage de celui qui les énonce ; c’est une manière d’essayer de voir si ce que dit le personnage est vrai, et d’évaluer ce qu’il ressent. Je pense que lors d’un dialogue, chercher le visage est presque de l’ordre d’un réflexe, et dans Chronique d’une liaison passagère, nous voulions jouer avec ce désir : au sein d’un plan-séquence, montrer le visage du personnage, puis voir l’acteur en mouvement, apparaître et disparaître à sa guise, pour qu’on l’observe de loin, de dos, de face…

L’autre question qui se pose est celle de savoir quand montrer le visage. Souvent, quand on filme, on montre des visages qui parlent. Il me semble que le visage devient vraiment intéressant quand il dit autre chose que ce qui est dit. Il y a alors un doute, la possibilité d’un mensonge.

Cet effet de suspense en lien avec le désir du spectateur est accentué par les mouvement de caméra, notamment des travellings avant, qui donnent le sentiment que l’on cherche perpétuellement à se rapprocher des personnages.

Tout à fait ! En réalité, ces mouvements de caméra appuient narrativement l’apparition du sentiment amoureux. J’étais intéressé par l’idée que ces deux amants entament une relation en passant une espèce de contrat : ils se disent qu’ils n’auront pas de sentiments, ils s’engagent donc à ne pas s’engager. Évidemment, le danger, la bombe sous la table, c’est le sentiment et la naissance de l’amour. Le spectateur voit qu’il commence à se passer quelque chose, et dans cette perspective, le travelling signifie que quelque chose d’autre va poindre et potentiellement exploser.

Tandis que dans Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, la multiplicité des personnages permet d’offrir des pauses dans la narration, ici vous choisissez de vous concentrer exclusivement sur le duo que forment Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlain, qui sont de tous les plans. Ce parti-pris a-t-il modifié votre rapport aux acteurs ?

Ils sont de tous les plans en effet mais le travail consistait à faire en sorte qu’ils ne le soient pas. C’était une expérience très ludique. Avec le directeur de la photographie, nous nous sommes aperçus il y a quelques années déjà, que lorsque deux personnages échangent des propos importants, on les entend mieux si on ne les voit pas à l’écran. Souvent, le visage parasite l’information. Soudainement, en ne le voyant plus, on perçoit presque comme le son d’une alarme et nous sommes alors invités à tendre l’oreille.

De cette manière votre film orchestre un jeu avec le spectateur et vous faites jouer aussi les acteurs entre eux. Je pense notamment à cette scène dans les vestiaires du club de badminton. Charlotte raconte à Simon qu’elle a rencontré un homme, alors qu’ils sont enfermés dans deux cabines différentes, et le spectateur est surpris au même titre que Simon, le personnage joué par Vincent Macaigne.

Exactement. Ce qui est intéressant dans les cabines, c’était de ne pas montrer les personnages et de laisser supposer ce qui se déroulait. Dans un film, le lieu du cinéma est en réalité souvent situé dans le hors-champ, dans ce qu’on ne voit pas, dans ce qui est caché derrière le regard d’un personnage. Lorsque nous ne voyons pas quelque chose à l’écran, nous pouvons faire des suppositions. On peut imaginer tout le film comme un endroit où certaines choses sont montrées, d’autres cachées et c’est dans cette zone cachée que l’imaginaire du spectateur va pouvoir s’enrouler autour du récit que développe le film. C’est à cette condition que nous participons véritablement au film. Les films où tout est dit sont assez ennuyeux finalement, on les subit, on les regarde, mais on n’est pas dans une position d’enquêteur.

La scène des vestiaires est emblématique du travail que vous proposez sur le cadre. Vous affectionnez les pas de porte, les seuils, qui marquent souvent la séparation ou un secret qui n’est pas partagé, ou une non-réciprocité éventuelle, voire une inquiétude.

Oui, je conçois un rapport ludique à l’espace, c’est valable également dans la scène des vestiaires. La notion vient beaucoup de Woody Allen et de Gordon Willis qui avait travaillé avec Coppola sur Le Parrain. C’est un chef opérateur que l’on surnommait volontiers « le prince des ténèbres » parce qu’il mettait tous ses personnages dans le noir, là où tout le monde aurait voulu les éclairer. Il disait souvent qu’on n’avait pas besoin de voir ce qu’on entendait.

Comment s’est fait le choix des comédiens ? Vincent Macaigne était déjà présent dans votre film précédent. Sandrine Kiberlain est, si l’on peut dire, une nouvelle venue dans votre cinéma. Comment avez-vous imaginé ce couple ?

J’ai très longtemps cherché ce couple. Au départ, j’avais dans l’idée de tourner ce film avant Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait. J’avais rencontré Vincent à cette occasion dans le cadre d’une lecture. Je l’avais trouvé merveilleux mais trop jeune par rapport à l’idée que je m’étais faite du personnage. Une fois terminée le tournage des Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, nous réfléchissions avec mon producteur au casting de ce nouveau film, et j’ai alors songé à Vincent. Il s’était fait pousser la barbe, cela le vieillissait un peu ; j’étais par ailleurs très heureux de notre collaboration précédente, de sorte que je lui ai proposé le rôle.

Quand nous avons eu l’idée de Sandrine Kiberlain, j’étais très convaincu. D’abord, ils sont très dissemblables et je pouvais ainsi créer un contraste. Néanmoins, ils ont tous deux un point commun : ce sont des acteurs très drôles et très touchants. Je pouvais donc travailler à partir d’un fort contraste de tempérament et jouer avec des variétés de couleurs. Le film pouvait alors devenir alors à la fois léger et profondément mélancolique.

On a beaucoup souligné que vous vous confrontiez pour la première fois à la question de l’infidélité. Pourtant, vous parlez toujours de conjugalité puisqu’il s’agit d’une conjugalité pour ainsi dire parallèle. L’idée forte de ce film-là et des précédents (Changement d’adresse, Caprice…) consiste à montrer un couple perpétuellement en train de jouer, comme s’il fonctionnait dans l’exacte mesure où il développait sa capacité à jouer ensemble. C’est aussi au cœur du genre de la comédie sophistiquée américaine que vous affectionnez.

Quand deux personnes s’amusent ensemble, quelque chose apparaît au cinéma comme la réalité d’un lien. J’ai vu beaucoup de films, je crois que c’est pour cela que je tiens à cette idée. Je trouve cette complicité qui passe par le rire et par le jeu extrêmement belle et émouvante. En effet, l’infidélité ne m’a jamais intéressée en elle-même, c’est plutôt le conflit qui m’intrigue. Mes personnages sont des gens très fidèles mais ils se retrouvent en conflit parce qu’ils se demandent s’il faut demeurer inconditionnellement fidèle à l’autre ou bien s’efforcer d’être fidèle à ce que l’on ressent. Comment être fidèle à soi et à ses engagements ? La question est vieille comme le monde mais je la trouve passionnante au cinéma ainsi que dans la littérature. Évidemment, je ne peux pas donner de réponse…

Les personnages semblent en effet vouloir rester fidèles à ce qu’ils veulent être. Ils

J’essaie d’être honnête. Les choses sont compliquées et cruelles. Je voulais aussi montrer les conséquences de ce rapport amoureux.De la même façon, ce que j’aime au cinéma, c’est voir des personnages qui veulent bien faire. Malgré cette bonne volonté, ils se causent du tort. La cruauté est intéressante. J’aime sourire mais on ne peut pas échapper à cet aspect plus tragique de l’existence et des maladresses diverses, des heurts et des peines.

Cette cruauté et cette tristesse sont toujours transmises par le biais d’une subjectivité en particulier. Par exemple, on ne voit jamais le mal que peut causer cette relation dans le mariage de Vincent Macaigne. C’est lui qui est touché. Le film est d’autant plus fin psychologiquement qu’il ne s’intéresse pas aux conséquences sociales de la relation extra-conjugale.

D’un point de vue formel, je voulais m’en tenir à l’unité de ce couple adultère, raconter une histoire qui leur est propre, dans une vie qui leur appartient, faite de sentiments naissants. Je ne voulais pas montrer l’épouse du personnage de Simon pour ne pas mettre le spectateur dans une situation de comparaison qui l’aurait conduit à émettre un jugement moral. On peut ainsi vivre cette histoire de l’intérieur sans prendre position pour ou contre l’adultère.

À propos de votre film précédent, vous avez mentionné Jacques Le Fataliste de Diderot à titre d’inspiration majeure. Aviez-vous également une œuvre à l’esprit au moment de l’écriture de Chronique d’une liaison passagère ?

Non. C’est un scénario que j’ai adapté en quelque sorte. Pierre Giraud a coécrit le scénario avec moi. Au départ, il participait à un atelier d’écriture que j’animais autour de la conversation. Il avait écrit deux scènes que j’ai trouvées très réussies. Je l’ai encouragé à continuer, nous avons sympathisé, il m’a envoyé d’autres scènes. Il avait une sorte d’ébauche de scénario. Nous avons travaillé ensemble à partir de là, j’ai proposé d’adapter son récit à ma façon.

Vous avez choisi de ne pas tourner de scènes d’amour en tant que telles. Les personnages ne cessent de parler de leur sexualité mais on ne les voit pas faire l’amour. Était-ce par pudeur ? Comment expliquez-vous ce choix ?

Ce que je trouve excitant, c’est le suspense. Le spectateur doit chercher quelque chose. Si on voit deux personnages faire l’amour, on voit le désir consommé, on devient voyeur en quelque sorte.

Je crois que cela ne m’intéresse pas particulièrement du point de vue de la mise en scène. On les voit tout de même s’embrasser, j’ai eu le sentiment que cela suffisait. Quand les désirs de deux personnages se rencontrent et se reconnaissent, il n’y a plus de suspense. Ce que je trouve excitant, c’est le suspense. Le spectateur doit chercher quelque chose. Si on voit deux personnages faire l’amour, on voit le désir consommé, on devient voyeur en quelque sorte. En revanche, dans Basic Instinct par exemple, lors des scènes de sexe, on se demande si Nick Curran va se prendre un pic de glace dans le dos… Là, il y a du suspense, et c’est intéressant car ce type de scènes est mis au service d’une question purement dramatique.

Dans vos deux derniers films, la musique semble jouer un rôle majeur. Dans Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, on entendait Satie ou Chopin par exemple. Là, on entend La Javanaise interprétée par Juliette Gréco et des sonates de Mozart.

C’est un film pour lequel la musique s’est imposée de manière très évidente. Dès le premier jour de travail de montage, le monteur du film avait mis La Javanaise. D’habitude, on opte plutôt pour de la musique classique. J’ai été agréablement surpris, et j’ai trouvé l’idée formidable. Je lui ai demandé comment il avait eu cette idée, et il m’a répondu qu’il était tombé sur une interview que j’avais donnée et dans laquelle je déclarais que ma chanson préférée était La Javanaise. Pour les sonates de Mozart, c’est une amie qui m’avait envoyé un lien YouTube avec une intégrale des sonates interprétées par Walter Gieseking et je les écoutais le matin en me rendant sur le tournage. Il y a chez Mozart en général et dans les sonates pour piano en particulier, une sorte d’entre-deux : sa musique n’est ni trop grave, ni trop légère, c’est une espèce de flottement. Je trouvais que cela correspondait bien à l’idée de danger à la fois grave et léger qui traverse tout le film.

À quel point la comédie musicale vous-a-t-elle influencé ? Dans vos films, la musique est très présente, le rythme des dialogues est précis. La dernière scène de Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, m’a fait songer à celle des retrouvailles qui clôt Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. On a presque envie de vous voir réaliser une comédie musicale… Vos personnages se promènent pourtant dans l’espace presque comme s’ils dansaient. Leurs mouvements sont très chorégraphiés.

J’apprécie beaucoup la comédie musicale et en particulier celles de Jacques Demy. On m’a souvent encouragé à me lancer à mon tour. Pour moi, les comédies musicales sont indissociables de la danse. Je ne me sens pas capable de faire une comédie musicale uniquement chantée. Il faudrait aussi rencontrer un compositeur…

C’est le récit, le romanesque qui m’intéressent, plutôt qu’un discours sur les choses. En discutant avec vous, je m’aperçois qu’un discours peut apparaître mais je ne pars jamais d’un discours préconçu

Comme Woody Allen, vous semblez explorer un sujet qui vous obsède. Pourtant, à chaque film, on a le plaisir de découvrir quelque chose de parfaitement neuf. Vous parvenez à toucher une vérité toujours singulière sur le couple, la fidélité, l’adultère en concevant des situations pourtant très classiques…

Je ne prétends pas formuler une vérité. Je préfère poser des questions qui nous traversent tous. Ce qui motive chaque projet, c’est avant tout un goût du récit et un goût du cinéma. Je n’ai pas l’impression de traiter un sujet en réalité. Ce que je trouve excitant à l’écriture, c’est un ensemble de situations qui provoquent des conséquences souvent inattendues. C’est le récit, le romanesque qui m’intéressent, plutôt qu’un discours sur les choses. En discutant avec vous, je m’aperçois qu’un discours peut apparaître mais je ne pars jamais d’un discours préconçu. J’aime beaucoup cette idée de la naissance du sentiment amoureux : pourquoi le sentiment nous saisit et nous déborde ?

Il est vrai que vos personnages ne pérorent jamais, ils ne prétendent pas théoriser alors même qu’ils conversent ou bavardent sans arrêt…

Parfois, ils tentent de théoriser mais ils se prennent les pieds dans leurs discours. Mes personnages ne font pas de mots d’esprit contrairement à ceux de Woody Allen ou de Sacha Guitry qui d’ailleurs se prennent aussi les pieds dans le tapis… Même dans Les Liaisons dangereuses, Merteuil et Valmont ont des idées très bien faites sur les choses mais ils se prennent les pieds. Je crois que c’est précisément ce qui nous rassure : quand les personnages se prennent les pieds.

Propos recueillis par Marthe Statius et Tristan Duval-Cos