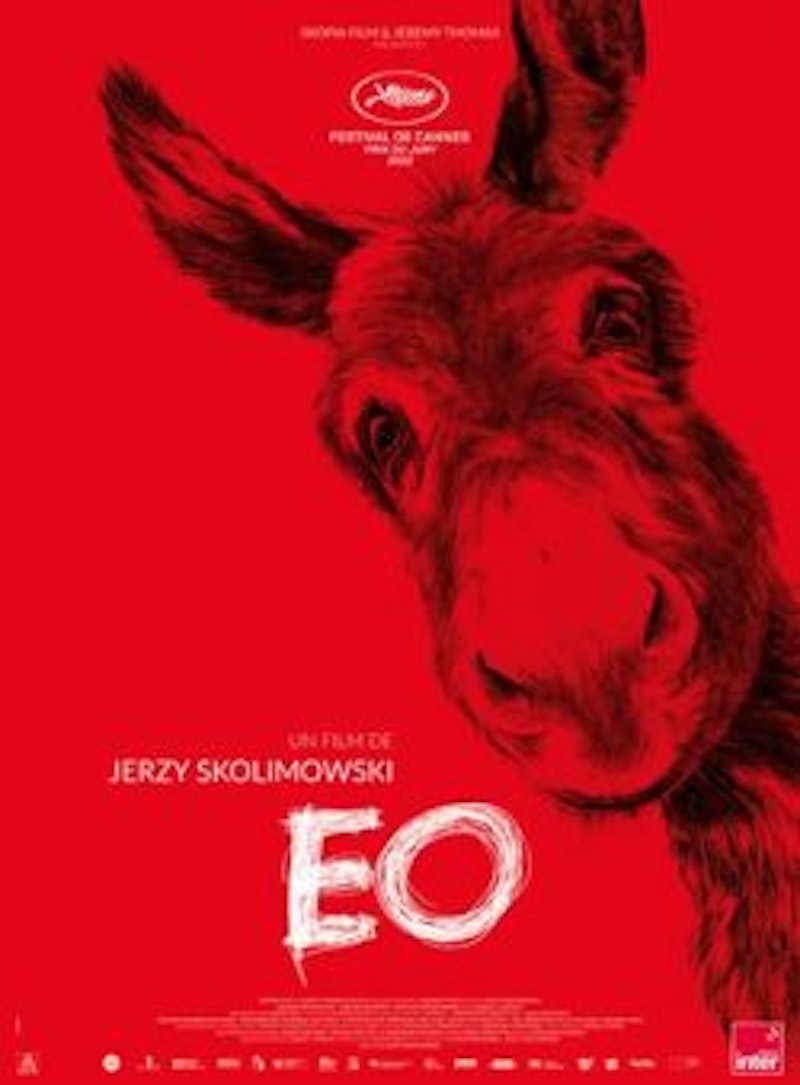

Avec un film aussi singulier qu’enthousiasmant, Jerzy Skolimowski revient, après sept ans d’absence, pour tracer l’odyssée d’un âne à l’heure des abattoirs à la chaîne. Sur les traces d’Au hasard Balthazar, le réalisateur polonais signe peut-être un des films les plus libres de l’année.

Mais si une interrogation éthique autour de la place de l’animal perce, le film ne saurait se résumer à un manifeste écologique – même si le travail d’humanisation de l’âne donne invariablement un goût différent au salami que l’on peut trouver dans son assiette. Utilisant la subjectivité de l’âne comme point de départ, le réalisateur déploie un biotope de regards où la vision de chaque animal est engagée. Si la caméra semble coller aux yeux d’Eo, il arrive toutefois qu’elle s’en écarte : une forêt vue d’en haut par l’œil du faucon et les remous de l’eau par celui de la grenouille.

D’autres plans apparaissent dotés d’un filtre rouge, alors même que cette couleur est celle que l’âne perçoit le moins. Fantaisie de la part du réalisateur ou manière de signifier que l’on rentre dans l’imaginaire de l’animal ? Le rouge serait-il une manière de décrire les états d’âme d’un âne ? Ou serait-ce une manière de sortir de son point de vue et de dessiner les contours d’un monde souvent saturé de couleurs – le rouge, couleur de l’excès, du sang – de bruits et de musique ? Nul doute en tout cas, que cela teint ces images de mélancolie et d’étrangeté. Cette vision sombre, mystérieuse et onirique est doublée d’une musique composée par Pawel Mykietyn, véritable véhicule de sensations, qui remplace le verbe et touche au cœur.

Peau d’âne

Le réalisateur glisse ainsi sa caméra dans les yeux d’Eo – sobrement nommé hin-han, écho de son braiment. Un nom relativement commun pour une bête condamnée comme ses congénères…il sera lui-même rattrapé par le son glacial de la hache. Pas de surprise alors lorsque l’on apprend que notre héros a été interprété par sept ânes – acteurs – différents, puisqu’Eo, plus qu’un personnage en soi, se pose en personnage type.

Un renversement s’opère : l’homme serait-il un animal asocial ?

Se glisser dans la peau de cet animal, connu pour être têtu, pour faire résistance au monde, n’est donc pas anodin : le regard se décentre, s’affranchit d’une rationalité étroitement humaine. À bas l’anthropocentrisme. À travers les yeux ingénus d’Eo, ce Candide aux longues oreilles, le monde est rendu à son mystère. Tout se révèle étonnamment étrange. Beau, aussi. Une araignée qui tisse sa toile. Une grenouille qui glisse dans l’eau. Un renard qui siffle dans une cage. Des humains qui festoient dans un cabanon. Parce que, l’air de rien, c’est aussi l’espèce humaine que le réalisateur dissèque, elle qui, face à la naïveté de notre âne et confrontée à l’espèce animale, apparaît sacrément étrange. Nul hasard donc dans les choix des lieux et des situations où les humains sont représentés. En moraliste, l’artiste les dépeint tantôt dans des postures presque bestiales – après un match de foot, au milieu d’une foule déchaînée – tantôt anesthésiés et désincarnés, – sur des aires d’autoroutes, égarés au milieu des camions, comme des insectes, minables, prêts à commettre des crimes pour une simple poignée de dollars. Un renversement s’opère : l’homme serait-il un animal asocial ? Dans ce portrait misanthrope du monde – on ne peut s’empêcher de voir dans cette figure solitaire et errante qu’est l’âne flotter l’ombre nostalgique de Skolimowski, âgé désormais de 84 ans – quelques figures font exception. La première maîtresse d’Eo, dont la douceur reste un lointain souvenir, ainsi que le bon samaritain italien qui, sur une aire d’autoroute, sauvent temporairement notre héros d’un destin funeste.

Malgré le tableau d’un monde cruel et cynique, une certaine douceur prévaut. Le réalisateur parvient à créer des situations désarçonnantes, drôles, un peu ubuesques, et joue sur l’incongru de la situation en plaçant son héros dans des décors inattendus. Plus que cela, les moments d’amitié entre l’homme et l’animal, si rares, apparaissent comme des moments de grâce. Grâce lorsque la circassienne danse dans la nuit devant lui.Grâce aussi lorsqu’une main caresse le flanc d’Eo. Malgré un pessimisme assumé demeure le miracle d’un toucher harmonieux. Notre humanité au ras du poil.

EO, un film de Jerzy Skolimowski, avec Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo et Isabelle Huppert, en salles le 19 octobre.