ZC : Pourquoi ce titre Le Style réactionnaire ? Pourquoi ne pas avoir choisi le terme « conservateur » ? Qu’est-ce qui distingue, finalement, vos réactionnaires des antimodernes de Compagnon ?

Ensuite, il fallait définir le terme « réactionnaire » de manière plus rigoureuse que dans le langage courant, où il s’agit d’une étiquette infamante, un peu usée et floue, que l’on rencontre dès lors que l’on parle de certains traits de caractère comme l’hostilité à la nouveauté et au changement. Il s’agissait de faire un historique des différents sens du terme : le sens politique et historique d’hostilité à la Révolution et à la démocratie ; le sens socio-économique, employé par les marxistes, avec le concept de classe réactionnaire, lié à une philosophie de l’histoire évolutive. Un autre sens spécifique et pertinent, quoique mis de côté dans le livre, c’est le rapport à la technique. Qu’est-ce que ces écrivains peuvent dire sur le progrès, la technique et la question écologique en général ?

Quant à la notion d’anti-moderne, elle me pose problème dans la mesure où le concept de modernité veut tout et rien dire. La modernité, c’est tout ce qu’on déteste. Chez les uns, c’est la démocratie, chez d’autres l’argent (et c’est déjà très vague). Chez d’autres encore, c’est la libération des mœurs ou les téléphones portables. C’est tout ce qui suscite un rejet épidermique associé au présent, sans souci de recul historique. Je pense que cela se sent dans l’essai de Compagnon, où il y a d’abord un corpus de réactionnaires (Chateaubriand, Baudelaire, Joseph de Maistre). Mais dès lors qu’on passe à Gracq ou Barthes, ça ne marche pas. Et le livre s’achève sur cette espèce de retournement acrobatique : l’antimoderne d’aujourd’hui, c’est celui qui prône, à contre-temps, le retour aux valeurs universalistes de la Révolution. Finkielkraut et les laïcards seraient donc les nouveaux antimodernes. Il y a une sorte d’opportunisme de la notion que j’ai voulu mettre de côté.

ZC : Qu’est-ce qui fonde l’unité de tous ces écrivains, notamment par rapport à la question du social ? En somme, pour qui ces écrivains réactionnaires écrivent-ils ? Est-ce qu’il y a une volonté de convaincre ou, au contraire, ne veulent-ils que s’adresser à leur propre camp ?

Il faudrait faire toute une sociologie de la réception pour répondre en détails. Chaque écrivain a son public particulier.

Pour quelqu’un comme Bernanos, être à l’Action française, c’est avoir Léon Daudet comme témoin de mariage, et militer dans le même mouvement ou dans les mêmes cercles que tous ses amis de lycée.

Pour la première période, qui tourne autour de l’Action française, on peut parler de double public. Il y a d’abord un public interne : l’Action française est un mouvement soudé, qui représente une sociabilité. Pour quelqu’un comme Bernanos, être à l’Action française, c’est avoir Léon Daudet comme témoin de mariage, et militer dans le même mouvement ou dans les mêmes cercles que tous ses amis de lycée. En ce qui concerne le journal lui-même, son audience n’est pas énorme, notamment par rapport aux gros hebdomadaires politiques de l’époque, comme Candide ou Gringoire. Le tirage est donc modéré, mais, symboliquement, c’est une revue très reconnue, qui exerce un magistère intellectuel bien au-delà de la simple droite.

L’autre aspect de l’entre-soi, c’est le recours aux références internes. Par exemple, lors de la rupture entre Bernanos et l’Action française, on assiste à des règlements de compte par articles interposés, sur un mode allusif qui devait échapper à beaucoup de lecteurs. C’était une façon de procéder récurrente dans la presse de l’époque, mais cet entre-soi se manifeste à plusieurs reprises chez les écrivains de droite. Ils s’entre-lisent et entretiennent leur propre culture.

On peut le voir dans le rapport des écrivains à leurs aînés, comme Barrès ou Maurras, notamment après la Libération. Pour de jeunes écrivains comme les Hussards, ces figures apparaissent comme dépassées, mais elles figurent tout de même dans leur panthéon littéraire. Il y a donc une sorte de culture de groupe : tous ces écrivains peuvent avoir une activité de journaliste et d’éditeur et s’adresser, de ce fait, à un public large. C’est le cas avec Nimier et son activité de critique littéraire par exemple ou encore avec les revues animées par Jacques Laurent, qui visent un public plus large que la droite. Et en même temps, la culture de l’entre-soi persiste : qu’on pense à Chardonne qui évoque leur « petit clan de droite ».

C’est une dynamique qui diffère dans la troisième partie du livre, où je m’occupe d’auteurs plus contemporains. Il y a une solution de continuité de ces liens personnels. Avant, on pouvait retracer les liens de personne à personne, de Barrès à Maurras; puis de Maurras à Drieu et Montherlant qui le lisaient et lui ont écrit ; à toute l’équipe de Je suis partout, qui connaît Marcel Aymé, qui connaît Céline ; Marcel Aymé qui fait la transition avec les Hussards, de même que Chardonne et Morand, etc. On pourrait faire un graphe pour relier tous ces auteurs !

Cette dynamique change après les années 1970-1980, avec des auteurs comme Cioran, Renaud Camus, Richard Millet, Houellebecq. Il n’y a plus tant d’entre-soi réactionnaire, même si on peut les rassembler par certains aspects. Renaud Camus et Richard Millet sont, pendant un moment, chez le même éditeur, par exemple (POL). Les deux se retrouvent invités par Finkielkraut. Mais si Renaud Camus parle volontiers de Millet dans son journal, Millet ne s’intéresse à Camus qu’après avoir publié son Éloge littéraire d’Anders Breivik – Camus étant un des quelques écrivains à le soutenir face aux attaques d’Annie Ernaux et de Le Clézio. Malgré cela, il me semble que l’on retrouve nettement moins, chez ces auteurs, cette propension à cultiver leur petit jardin de droite. Lorsque cela arrive, c’est plutôt en réaction des attaques de la gauche.

Après leurs affaires médiatiques respectives, Renaud Camus et Richard Millet relisent, chacun de leur côté, Céline, notamment ses pamphlets. C’est comme si, après avoir été mis dans une position de pamphlétaires, d’antisémites, d’infréquentables, ils avaient subi cette source. En effet, Richard Millet, dans ses premiers livres, mentionne Céline en spécifiant qu’il n’en est pas très amateur. Mais dans ses livres récents, notamment Éloge du Coronavirus, il l’a relu et commenté. Il fait de même avec certains textes de Drieu. On peut dire qu’il réactive des références littéraires fortement marquées à droite, après une prise de position politique.

ZC : Quel est le rapport de cette droite littéraire à la bourgeoisie et au peuple ?

En ce qui concerne le rapport à la bourgeoisie, il est le plus souvent univoque : la figure du bourgeois est discréditée. Chez les réactionnaires, surtout pour les plus militants, on est contre l’argent, on fantasme l’aristocratie (c’est très présent chez Bernanos, par exemple). On est anti-bourgeois parce qu’on ne veut pas être des notaires et des pharmaciens. Ce n’est pas propre à la droite, c’est un motif littéraire que l’on retrouve partout.

Le peuple est fantasmé comme une force qui ne sait pas trop où aller et que l’on croit pouvoir mobiliser pour un retour à l’ordre et à l’autorité.

Il y a plus d’ambivalence dans le rapport de ces écrivains au peuple. Le peuple, c’est d’abord un sujet politique immature, qui ne doit pas gouverner. Et tout ce qui renforce la souveraineté populaire est dévalorisé, ainsi la démocratisation de l’accès au savoir (de la modernisation du baccalauréat vers 1900 au collège unique). Dans le même temps, le peuple est mythifié à partir du moment où il accepte d’être dans son rôle de « notre bon peuple ». Son langage est idéalisé : le peuple parlerait bien, même les paysans et les provinciaux que l’on retrouve chez Jouhandeau et Richard Millet. Il est aussi fantasmé comme une force qui ne sait pas trop où aller et que l’on croit pouvoir mobiliser pour un retour à l’ordre et à l’autorité.

Il y a plusieurs tentatives, de la part des écrivains réactionnaires, de s’approprier le peuple – et elles se soldent généralement par un échec. Je le mentionne dans le livre à travers l’exemple des cercles Proudhon. L’Action française essaye, par pur opportunisme, de se rapprocher du mouvement syndical – justement autour de l’anti-bourgeoisie et du discours anti-argent. Les Cahiers du Cercle Proudhon, qui combinent conférences et réunions, sont animés par Georges Valois, un lecteur de Georges Sorel, et soutenus par Maurras. Mais c’est un échec, très peu de personnes y assistent, et Sorel lui-même reste très réticent à l’égard de cette éphémère collaboration, qu’il conçoit comme purement intellectuelle[1]. Rétrospectivement, il y a eu toute une mythification de cette expérience, rappelée dans la biographie de Bernanos par François Angelier. Bernanos pensait que cette tentative (à laquelle il n’avait pas même participé) était une réussite, ce qui est contredit par les faits et témoignages de ses amis.

Par la suite, la figure du peuple ne se retrouve ni chez les Hussards, ni chez Cioran. On a, par contre, chez Richard Millet, le fantasme d’un peuple qui parlait bien disparu, remplacé par l’ère des masses. La masse grouillante est une image récurrente chez lui, il raconte notamment ses trajets en RER, où il met sur le même plan les immigrés, les types mal rasés qui sentent le tabac froid, les lesbiennes qui se tiennent la main, etc.

ZC : L’une des lignes que l’on pourrait tracer à travers ces figures d’écrivains réactionnaires, c’est le rapport à l’ironie, mais aussi à la polyphonie et à la forme du pastiche qu’ils emploient souvent. L’une des qualités souvent attribuées au roman consiste à neutraliser les points de vue et à renvoyer dos-à-dos plusieurs positions politiques, comme l’a fait Flaubert dans L’Education sentimentale. Pourtant, dans votre ouvrage, vous montrez que l’ironie est une manière pour les écrivains réactionnaires de créer une sorte de double jeu énonciatif et, finalement, d’empêcher la création de ce que l’on pourrait appeler un « style démocratique ». Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là ?

Il s’agit surtout d’une intuition qui vient d’abord de Deleuze et Guattari lorsqu’ils parlent de « discours indirect généralisé » dans Mille plateaux, qui consiste en une sorte de surgissement de voix multiples. Un récent colloque universitaire sur la polyphonie dans la littérature contemporaine suit aussi cette piste de la polyphonie comme forme démocratique d’expression littéraire.

Pour revenir à Deleuze et Guattari, c’est d’abord l’idée de faire de la littérature sans produire un discours d’autorité. C’est vraiment une idée de l’époque, celle de la mort de l’auteur, ou descomités écrivains-étudiants de 68, où l’on écrit sans signer.

Sur la polyphonie et l’ironie, je ne suis pas le seul à questionner l’ironie et le fait que ça neutralise les points de vue, politiques ou non. Si on reprend les définitions de l’ironie développées par des linguistes comme Alain Rabatel ou Alain Berrendonner, qui se sont intéressés à l’ironie comme phénomène énonciatif sans avoir en tête les conséquences politiques que ça pouvait charrier, on voit qu’aucun de ces linguistes ne définit l’ironie comme pure neutralisation ou pure antiphrase. Au contraire, les notions qui dominent sont surtout des degrés d’adhésion à l’énoncé : on reprend un énoncé sans l’attribuer à l’énonciateur principal, mais on le reprend quand même. C’est ce qu’Alain Rabatel appelle la sous-énonciation : l’énoncé est là, mais ce n’est pas le point de vue qu’on veut présenter comme dominant. On souligne juste son existence.

Dans cette polyphonie, il y a une dimension polémique qui fait exister un discours transgressif parce que réactionnaire, contre un supposé ordre général du discours imposé par la bien-pensance et le moralisme de gauche.

Si on applique cela à mon corpus, la question qui se pose est la suivante : ces écrivains jouent fréquemment avec des énoncés politiques qui sont provocateurs, racistes, misogynes… mais qui sont pris dans des romans. C’est le narrateur qui les attribue à des personnages, ce qui crée donc une multiplicité énonciative. À chaque fois, il s’agissait de déterminer – et il y a sans doute une part d’arbitraire – jusqu’à quand on est dans la sous-énonciation et jusqu’à quand cette sous-énonciation veut dire quelque chose. Finalement, jusqu’à quel point il s’agit, pour l’auteur, de faire exister ce discours dans son livre et quelle est la volonté qu’il y a derrière le fait de le représenter. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas représenter, dans un livre, des énoncés problématiques. Si l’on prend un livre comme Les Bienveillantes, qui adopte le point de vue d’un nazi, on peut se dire qu’il y a une entreprise d’enquête psychologique tout à fait nécessaire.

Il me semble que, dans un certain nombre de livres que j’ai étudiés et qui mettent en jeu cette polyphonie, chez Marcel Aymé ou chez Richard Millet par exemple, le fait de faire exister ces discours scandaleux ne se fait pas dans un but de curiosité psychologique – ou du moins pas uniquement. Par exemple chez Richard Millet, on note une évolution, dans les romans, vers une droitisation de plus en plus affirmée. Les évolutions polyphoniques de ses premiers romans comme La Gloire des Pythre essayent de représenter une Corrèze littéraire à travers la mentalité et les propos des paysans. Dans les romans suivants, Millet reproduit des discours anti-Roms et anti-arabes pour, d’une part, les imposer à l’attention du lecteur et, d’autre part, s’identifier de manière ambiguë à ce type de point de vue, sur le mode : « les gens de mon monde pensaient comme ça ».

Derrière ces textes polyphoniques, il y a l’idée que l’on fait vivre ces énoncés contre un discours qui serait dominant, celui de l’antiracisme contemporain. Donc dans cette polyphonie, il y a une dimension polémique qui fait exister un discours transgressif parce que réactionnaire, contre un supposé ordre général du discours imposé par la bien-pensance et le moralisme de gauche.

ZC : Dans la même optique du pastiche et de l’ironie, pourrait-on justement distinguer deux grandes familles d’écrivains réactionnaires : ceux qui sont pris par l’esprit de sérieux (Maurras, Bernanos) et ceux qui expriment une forme de désinvolture même lorsqu’ils énoncent des idées (Cioran ou Renaud Camus) ? Comment cette désinvolture-là pourrait-elle être interrogée ?

Il ne s’agit pas tellement de « familles » d’écrivains, mais plutôt de moments, de contextes, que j’ai essayés de dégager dans mon livre, et qui déterminent le rapport au sérieux et au premier degré. C’est compliqué, après l’épuration, de faire de l’esprit de sérieux. Mais il ne faut pas minimiser la dimension militante non plus (qu’on pense à des tentatives pour relancer l’Action française, avec Aspects de la France par exemple).

Il faut plutôt faire la distinction entre la droite des idéologues (type Nouvelle Droite) et la droite littéraire qui ont une évolution différente après les années 1970. Il y a certes une droite sérieuse avec Michel Déon, par exemple, qui fait de la propagande pour l’Algérie française sans une once de second degré. Pourtant, lui-même s’identifierait comme l’un des ces ironistes ou Hussards au ton léger, quand bien même son œuvre ne s’y prête pas. Plus que des familles, il faut donc distinguer des tendances appelées par la situation conjoncturelle de la droite.

Il faut aussi considérer les textes au-delà de leur aspect purement littéraire. Il faut les lire tels qu’ils ont pu être reçus, sur le moment, par des gens qui les ont achetés, qui en ont été inspirés. Par exemple, aujourd’hui on lit les pamphlets de Céline avec une approche littéraire et pas avec celle, plus politique, qu’ont pu avoir les lecteurs de l’époque. Dans le cas de Cioran, on peut se dire rétrospectivement que son pamphlet fasciste, Transfiguration de la Roumanie, était trop excessif pour être sérieux. Mais il ne faut pas oublier que c’est un homme qui a été très bien classé à son concours de professeur de philosophie et qu’il est un intellectuel actif dans la petite sphère de Bucarest. C’est une figure importante et, si fantasque soit-il, c’est une belle prise pour la Garde de Fer. C’est pareil aujourd’hui : il ne faut pas croire que les partis exigent une orthodoxie sans faille de la part de leurs soutiens. Pareil pour Céline : les lecteurs qui sont d’accord avec lui et qui lisent ses pamphlets entretiennent leur antisémitisme, ils ne lisent pas seulement dans un esprit de dérision. C’est une fonction traditionnelle du pamphlet que d’entretenir une telle connivence.

En ce qui concerne la question du pastiche, tel qu’il est pratiqué par les auteurs de droite, tout dépend des usages qui en sont faits. Pour Brasillach par exemple, il y a un phénomène un peu scolaire, un peu potache. C’est aussi un exercice qui est derrière : le pastiche est toujours une analyse de style. Ensuite, une fois qu’il écrit ses romans, il continue à pasticher en permanence. Je pense qu’il a été particulièrement poreux aux styles de son époque (Giraudoux, Claudel, Colette, etc.).

Il y a aussi un usage polémique du pastiche, notamment chez Jacques Laurent, qui pastiche Sartre pour s’en moquer. Enfin, à côté de l’aspect « conservatoire » du pastiche, il y a des opérations stratégiques à certains moments. C’est assez visible chez Nimier qui pastiche Joyce. L’enjeu est de s’approprier des innovations stylistiques pour donner un aspect novateur au style des Hussards. En même temps, chez ceux-ci, les innovations ne quittent jamais le domaine du pastiche ludique.

En ce qui concerne les frontières entre le pastiche et la notion de « patron stylistique » théorisée par Gilles Philippe, il faut regarder du côté des écrivains des années 1950-60 qui reprennent le style de Céline. Au-delà de l’aspect oral de ce dernier, ils pastichent même sa syntaxe et ses tics stylistiques pour des livres entiers. On peut citer La Métamorphose des cloportes d’Alphonse Boudard qui reprend Céline jusqu’à adopter sa poétique anti-classique qui devient, chez lui, anti-Nouveau Roman.

ZC : L’une des thèses de votre essai, c’est de montrer qu’il y a une adéquation entre le style et l’époque. Est-ce qu’on peut dire ainsi que l’idée précède le style ? À l’inverse, peut-on envisager un style sans idéologie ?

Si on définit le style comme un ensemble de faits de langue, ce que j’ai plutôt tendance à faire, cela n’a pas trop de sens de dire que tels faisceaux de traits linguistiques ont un aspect idéologique. Mais beaucoup d’entreprises stylistiques tentent d’élaborer un style qui convienne à une certaine lecture politique. J’ai en tête le style de Jean-Patrick Manchette par exemple. Il fait des polars en adoptant un style « behavioriste » qui se coupe de l’intériorité des personnages, qui représente les actions plutôt que les affects. On a là une entreprise idéologique, plutôt de gauche, qui produit toute une configuration stylistique.

Il y a des passerelles entre cet auteur et mon corpus : Houellebecq professe son admiration pour le style de Manchette et s’intéresse, à sa suite, à la part d’aliénation qui existe dans les rapports humains. Il y a donc à la fois un continuum stylistique, mais aussi idéologique.

On ne peut pas dire que l’idée précède le style, mais il y a des modèles. Le style devient alors l’un des terrains sur lesquels des écrivains essaient de ressembler à ceux qui les inspirent idéologiquement, sans jamais y arriver complètement. Prenons Bernanos et Péguy : Bernanos relit Péguy après la rupture avec l’Action française, et il veut jouer le patriotisme spirituel péguyen contre le nationalisme maurrassien. Cette proximité idéologique ce qui conduit à une inflexion de son écriture. Dans ce cas, il y a bien quelque chose qui précède le style. Bernanos se réapproprie, de manière quasi consciente, un modèle stylistique qui le précède.

Si on reprend l’exemple du patron célinien, c’est un autre aspect de la réappropriation. Ce sont des auteurs qui n’ont jamais écrit autrement : ils se mettent à écrire à partir du moment où ils découvrent ce style. Là aussi, il s’agit d’une rencontre entre, d’un côté, le style célinien et, d’un autre, ce que signifie la référence politique célinienne. Ces auteurs écrivent dans le style qui les met à l’aise d’un point de vue sociolinguistique, tout en correspondant à leur situation idéologique. Par exemple, Alphonse Boudard est un ancien résistant, mais qui fait une peinture assez sombre de la résistance, pas du tout en accord avec le discours épique produit par le PCF et certains gaullistes. Il y a, chez lui, une entreprise de déshéroïsation de l’idéologie résistante qui se nourrit de la référence célinienne. Mais ici, c’est difficile de dire que cette configuration idéologique précède le style puisque tous ces éléments se rencontrent en même temps.

Le problème c’est qu’on touche là à des questions d’ordre psychologique. On ne saura jamais quelle est la part d’intentionnalité consciente chez ces auteurs. Mais leur œuvre porte la trace d’un effort pour faire correspondre le style à leurs idées.

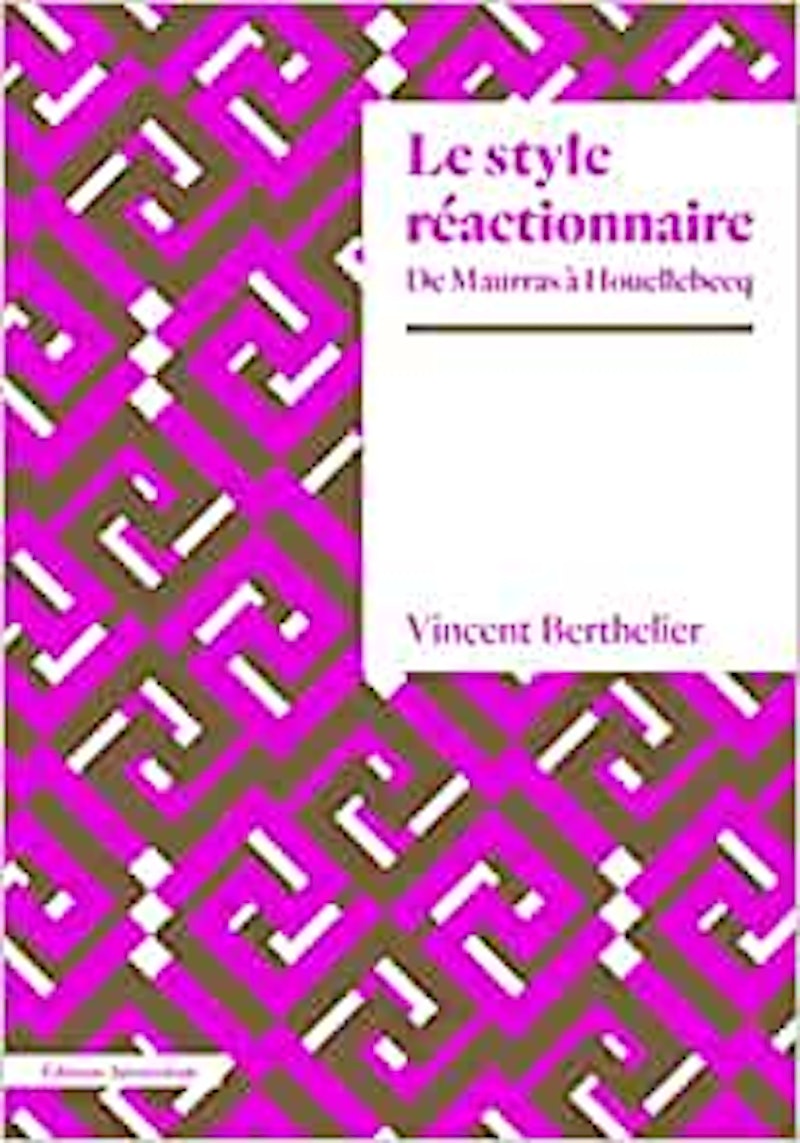

- Vincent Berthelier, Le style réactionnaire, éditions Amsterdam, 2022.

Entretien réalisé par Julie Manhes et Pierre Poligone

[1] Sur cette histoire, voir l’excellent article de Géraud Poumarède, « Le Cercle Proudhon ou l’impossible synthèse », Mil neuf cent, n°12, 1994, p. 51-86, qui permet de réviser la condamnation de Sorel par Sternhell.