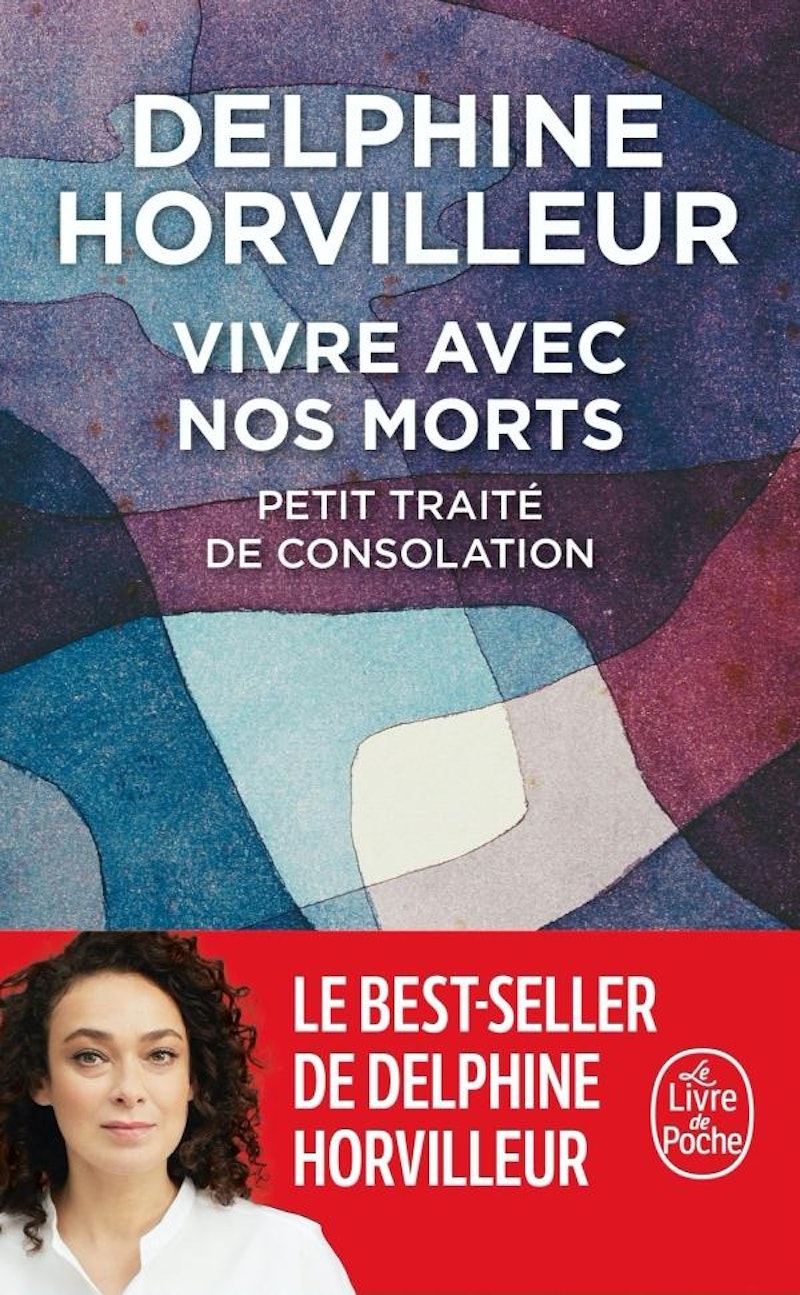

A l’occasion de la parution en poche de Vivre avec nos morts (première parution aux éditions Grasset en mars 2021), Zone Critique se penche sur le traité de consolation proposé par Delphine Horvilleur, écrivaine et rabbin sous l’égide du Mouvement juif libéral de France. Loin d’être un lamento pathétique, ce livre nous invite à une réconciliation avec tous les fantômes qui traversent nos vies.

« Les gestes

retombent dans les membres

Commence le silence

Lorsqu’on le trouve

on lui ferme les yeux

On le renvoie à sa nuit

On ne veut pas

qu’elle se répande »

Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort.

Le deuil est une trace d’amour insupportable. C’est la trace d’un amour pour quelqu’un qui n’est plus dans le réel et dont on ne sait pas s’il sera possible de le retrouver, quelles que soient nos croyances. Si de nombreux penseurs français de la seconde moitié du XXème siècle ont pu nous permettre de panser nos deuils muets – on se souvient, par exemple, du Journal de deuil de Roland Barthes ou encore de Chaque fois unique, la fin du monde de Jacques Derrida -, Delphine Horvilleur propose dans Vivre avec nos morts : traité de consolation d’interroger la cohabitation de la mort et la vie au creux de nous. La disparition est cet irreprésentable sur lequel nos mo(r)ts trébuchent ; il nous faut accepter de faire face à plus de questions que de réponses dans ce silence strident qui dérègle nos repères.

La langue des vivants ne sait pas dire le mort

« Personne ne sait parler de la mort, et c’est peut-être la définition la plus exacte que l’on puisse donner. Elle échappe aux mots, car elle signifie précisément la fin de la parole. Celle de celui qui part, mais aussi celle de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, feront toujours de la langue un mauvais usage. Car les mots dans le deuil ont cessé de signifier. Ils ne servent souvent qu’à dire combien plus rien n’a de sens.»

La langue s’immobilise dès qu’elle doit mettre en mots le terrible évènement qui ajoute une seconde date contre celle d’une naissance. Si l’arrêt fatal peut parfois prendre du temps avant de se déclarer et s’étaler (dans certains cas) sur plusieurs mois voire parfois des années, il immobilise dès qu’il surgit. Nous sommes froids et lents et notre corps est lourd de devoir porter celui qui n’est plus là. Déjà, les derniers mois, la langue des vivants commençait à préparer l’insupportable séparation d’avec le corps couché. Plus le temps passait, plus la parole – sans qu’on le sache toujours – était confisquée à l’encore-vivant : «On va parler beaucoup de vous, et de moins en moins avec vous. ». C’est alors qu’on collecte au creux de nos oreilles et de nos paumes les paroles et les gestes tendres de celui dont on sait qu’on devra raconter l’exacte vie. Il s’agit pour nous de « nous assurer que notre mémoire reste fidèle à la complexité de [son] existence, qui jamais ne se résume au tragique de son interruption.» Peut-être faut-il. Et peut-être que nous n’y arriverons pas. Pourvu qu’à la cérémonie dernière, on parvienne encore à croire à la présence retenue de celui qui n’est plus exactement avec nous, il nous sera possible de trouver la seule langue qui ne sonne pas complètement faux et de rendre absent le mort en s’adressant à lui : tu es encore en face de moi tant que je veux bien croire que tu m’entends un peu.

Une règle cependant ne peut pas être violée : adopter la voix de celui qui s’est tu, car « rien n’est plus dangereux que de faire parler les morts. »

Jouer aux fantômes : la possibilité d’un spectre d’amour

Le fantôme a cette capacité incroyable à nous déraciner de tous nos repères habituels ; plus rien ne sera possible comme avant puisqu’avant est le désir d’un après impossible.

« [L]e deuil vous dit que vous habitez dorénavant hors du monde, hors du temps, dans un lieu duquel on ne revient pas. [Il] vous condamne à l’exil sur une terre que personne ne peut visiter.

Et comme tout immigré, il vous faut découvrir une nouvelle langue, dans laquelle vous balbutiez. Aucun des mots que vous connaissiez ne peut commencer à décrire ce qu’il va vous falloir vivre. »

Etranger à nous-mêmes, étrange pour les autres, nous sommes constamment surpris par le rythme imprédictible des jours d’après. Certains appelleront le mort une dernière fois pour lui laisser un ultime message sur une messagerie pourtant inoccupée, comme une petite prière à la nuit sans sommeil. D’autres préféreront écrire une lettre cachetée et la déposer sur la tombe fraîchement scellée près du caillou apporté (les fleurs fanent, les cailloux restent et plus j’en déposerai, plus je verrai que le temps est passé mais qu’il a construit – aussi – ce petit monument au mort que j’ai aimé).

C’est sans doute une des pistes proposées par la consolation : « choisir de voir les miracles », même s’ils sont fictifs.

« Il doit y avoir une erreur

Je suis enfin prêt. »

Delphine Horvilleur sait parfaitement que le langage est une fiction qui a besoin de souffle. Si les mots créent des mondes autant qu’ils les défont, c’est à la voix de leur porter secours et de recourir à la vie même lorsque c’est de la mort dont il est question -, et le lieu des morts, dans la Torah, est précisément énigmatique ; c’est le shéol, étymologiquement la « question ». On ne sait pas d’avance où nous finirons tous.

Rien ne durera éternellement mais tout récit pourra s’étendre et s’allonger tant qu’une voix acceptera de porter – avec elle et pour les autres – ce désir de fiction qui sait parfaitement son début et saura s’absenter poliment quand l’heure sera venue. Mais la ponctuation aura alors l’allure de points de suspension…

« C’est quand la vie et la mort se tiennent la main, que l’histoire peut continuer. »

Crédit photo : BERTRAND GUAY / AFP