À l’occasion de la parution, chez Gallimard, de la correspondance entre André Suarès (1868-1948) et Gabriel Bounoure (1886-1968), l’équipe de Zone Critique a rencontré Édouard Chalamet-Denis, qui a préparé, préfacé et annoté cette édition. C’est l’occasion de revenir sur la trajectoire d’André Suarès, critique admirable mais aussi poète. Cette correspondance permet aussi la découverte de Gabriel Bounoure, lecteur impeccable, vétéran de 14 et ami de Suarès et des poètes.

Édouard Chalamet-Denis : L’affaire se pourrait présenter ainsi : il y a d’abord cet étonnant, cet inquiétant nombre de volumes, de pages, cette profusion de formules ; il y a ce ton, cette emphase, cette superbe surannée, cet orgueil mirifique et, par exemple, le bandeau qu’a choisi l’éditeur. Il y a une sorte de pathos d’écorché, cette manière (et cette volonté) d’être toujours sur les cimes, de se porter toujours à l’extrême de la tension passionnelle et stylistique – une constante aspiration au sublime. Il y a cette prétention dont parle Paulhan. Il y a même l’enthousiasme de certains de ses lecteurs : on ne compte pas les obstacles qui empêchent d’aimer Suarès, ni, si j’ose dire, les bonnes raisons de le trouver illisible. Et puis, parmi les poses héroïques, parmi les sauts et cavalcades, il y a un nombre prodigieux de pages, de phrases fabuleuses, de fulgurances, de ravissements soudains (et ce ne sont pas toujours, et peut-être pas souvent les pages et les phrases qu’il a voulues les plus brillantes, les mieux frappées). Inviter à connaître Suarès en partant de cette ambivalence, c’est une façon, je crois, de mieux s’ouvrir à la grande étrangeté de cette œuvre et de l’expérience de lecture qu’elle nous offre.

Et c’est aussi une façon d’être suarésien ! On se souvient de la façon dont il ouvrait son Sur Napoléon : « Napoléon est exécrable. Napoléon est admirable. »…

C’est un peu ça (rires). Pour le dire grossièrement : c’est comme s’il y avait deux Suarès – et le mystère, évidemment, la merveille, c’est que ces deux Suarès n’en sont qu’un. Le premier, l’exotérique si l’on veut, c’est ce Suarès de place publique qui, sabre au poing, flambeau dans l’autre, pourfend la bassesse de vils coquins ; qui juge, énonce et rétablit, à grands coups de formules sonores, idées justes et valeurs honorables. C’est celui qu’ont admiré, entre autres, Montherlant, Bosschère, Drieu ou Malraux. L’autre, l’ésotérique, le « vraiment grand » (pour reprendre notre citation) mais d’une grandeur peut-être moins voulue, plus secrète, est simplement poète – un poète qui sait que le poète n’a rien, pour « vaincre le Temps », que ce geste tout à la fois risible et salutaire, ce geste vain et prodigieux, qui consiste à faire des phrases : à chercher et, si les dieux lui sont favorables, à trouver certaines phrases décisives. Un poète sur la piste duquel nous pouvait mettre des lecteurs comme Caillois, Paulhan ou Louis-René Des Forêts…

… et que nous révèle, désormais, ce grand lecteur inconnu qu’est Gabriel Bounoure. Il insiste, lui aussi, sur cette contradiction qu’il voit à l’œuvre chez Suarès (citons-le : « par l’effet d’une condition de violence et de négation qui est votre loi intérieure, il faut le plus souvent que ce qui est exprimé par votre art soit contradictoire à la réalité souveraine et centrale qui régit le système de votre pensée. (…) Il faut que ce qui est affirmé secrètement au centre soit nié à la périphérie. Ainsi les parties profèrent le non et l’ensemble profère le oui. ») Et il insiste aussi sur le fait que Suarès est avant tout poète – et il semble même, parfois, le rappeler à Suarès lui-même… Mais peut-être nous faut-il dire, d’abord, quelques mots de ce Bounoure ?

Bounoure a été le lecteur privilégié, l’ami, parfois le confident de Jouve, Michaux, Char, Jabès ou Stétié…et même de Derrida,

Il est à peu près inconnu, en effet ; et il est à peu près sans œuvre. Il a eu, lui aussi, une sorte de double vie : une vie publique comme acteur, dans diverses administrations, de la diplomatie culturelle française (en Espagne, brièvement, puis au Liban et en Syrie, et plus tard encore en Égypte) – et une vie secrète de lecteur, de critique, d’ami des poètes. Il a été, pendant toute une période (à la fin des années 20 et dans les années 30), une sorte d’éminence grise et d’aiguillon, dans le domaine poétique, pour Paulhan et la Nouvelle Revue Française ; il a été, aussi et surtout, le lecteur privilégié, l’ami, parfois le confident de Jouve, Michaux, Char, Jabès ou Stétié…et même de Derrida, oui – mais c’est avec Suarès que tout a commencé : premier véritable amour littéraire (auquel il est resté fidèle jusqu’au bout), et première correspondance capitale avec un de ses poètes de prédilection.

Et la correspondance s’est avérée, pour lui, le lieu privilégié de la parole critique – et d’une critique, il faut le dire, très fine, très dense, souvent d’une extraordinaire justesse.

Eh bien, citons-le encore ! Il écrit, par exemple, à propos de Caërdal (pseudonyme de Suarès) : « C’est vrai qu’il ne donne pas une nourriture : bien plutôt il donne une ardente faim : il ne propose pas une croyance et n’offre pas une règle : avec une implacable douceur il impose une façon de voir passer les êtres qui s’en vont à l’abîme : il ne nous munit pas d’un précepte, ni d’une hygiène : il ne va qu’à vous apprendre un certain sourire suprême, un secret de résignation désolée et éblouie. »

Les lettres de Bounoure sont non seulement très belles (littérairement) et d’une grande justesse (critique), mais aussi d’une grande fécondité. Fécondes, d’abord, pour les auteurs eux-mêmes (et tous l’ont reconnu) : c’est que, comme le dira Edmond Jabès, « chaque lettre de Gabriel Bounoure était une étude » dans et par laquelle il savait « non seulement aller au fond d’un texte », mais aussi se mettre « au seuil chaque fois de ce qui allait commencer pour l’écrivain ». Mais fécondes, aussi, pour le lecteur (et d’abord pour le lecteur qu’est Bounoure), en ceci que la reprise et le déploiement d’un texte dans et par la critique permet d’en asseoir, en nous-même, l’insaisissable importance ; permet parfois d’en accroître l’enchantement – ou en tout cas de dégager et parfois de retenir certaines des lueurs étranges, fugaces et assez indéfinies, qui s’y laissent, par moment, entrevoir.

C’est là, vraiment, le cœur de leur échange : tâcher de s’approcher et de se tenir « au plus chaud » de l’expérience poétique – de l’expérience du poète comme de celle du lecteur. Et l’on se dit qu’il y a des correspondances (comme il y a des carnets, des journaux) disons, pour chercheurs : des inédits utiles, riches en informations sur les dehors, les dessous, les à-côtés de l’œuvre. Et il y a des correspondances comme celle-ci, comment dire ? pour lecteurs, pour poètes ? qui s’avèrent, en tout cas, des expériences de lecture, et même des expériences poétiques à part entière. La littérature semble bien être pour eux, non pas une activité, un métier ou un passe-temps, mais quoi ? une manière de vivre ?

Nos deux amis ne quittent cette vie poétique, à laquelle ils tiennent tant, dans et pour laquelle ils tiennent bon, qu’à de rares moments.

Oui, et une sorte d’état. Mais pas un état vaguement sentimental : c’est un état d’une plus haute exigence, à la fois affective et intellectuelle (en un mot, et puisque leur échange nous redonne un peu du courage nécessaire pour croire à de gros mots : c’est un état de plus haute exigence spirituelle). Et ils ne quittent cette vie poétique, à laquelle ils tiennent tant, dans et pour laquelle ils tiennent bon, qu’à de rares moments. Cette façon d’habiter poétiquement le monde est toujours une zone à défendre contre les grands vents de l’Histoire, mais aussi contre les affaires courantes, l’étiolement, le dégoût du quotidien, les déboires éditoriaux – et Suarès a la pointe amère quand il évoque Gallimard, « menteur hyperbolique », la « Nouvelle Gidie française » ou Valéry : « on ne peut mettre plus de faux génie à sentir comme tout le monde ». On en vient même à penser que pour eux, le contraire de cette vie poétique, c’est la « vie littéraire ». C’est en tout cas un état que le travail, la famille, les vrais et faux amis mettent plus en péril que la guerre, et que la mort elle-même.

Et la guerre, justement, il en est question dans les pages qui ouvrent le volume – et qui en sont à bien des égards les plus belles, les plus émouvantes. Peut-on dire que c’est à ce moment-là que tout se noue ? de leur amitié, d’abord, mais aussi d’un certain rapport à la littérature ?

Absolument. Bounoure part pour le front en 1914. Il fait toute la guerre (et il en sortira blessé, décoré et meurtri). Il vit dans l’alternance du feu meurtrier et de l’interminable attente, dans la boue, dans la mort – et il lit, il reçoit les livres de Suarès, et vit avec, les commente. En un sens, oui, tout est déjà là : leur échange, dès le début, est une sorte de traité (toujours en chantier, toujours relancé) sur le vivre-en-poésie. Excusez les tirets : sur le vivre-en-poésie-malgré-tout.

Il y a là des pages très émouvantes, en effet, et en un sens très étonnantes. Autrement plus riches que le schéma sur lequel les historiens ont tant insisté : les soldats mutiques devant l’horreur indicible, et les hérauts de l’arrière, tous plus ou moins rossignols du carnage. Il y a la lassitude, écrasante, Verdun, le dégoût – et c’est dans ce formidable désespoir que soudain, la parole… mais Bounoure en parle bien mieux que je ne le ferais. Il faut renvoyer à la correspondance, et à la superbe préface qu’il a écrite pour son unique recueil de textes, Marelles sur le parvis – préface que Jaccottet comptait « parmi les beaux textes qu’on ait consacrés au mystérieux pouvoir de la poésie ».

Leur correspondance de guerre peut faire penser, aussi, à ce que Jan Patocka a appelé la « communauté des ébranlés ».

Communauté dont Bounoure, chose étrange, n’exclut pas Suarès. Nous sommes en 1917, et Bounoure écrit : « Je ne crois plus qu’aux poëmes. (…) Si l’on ne veut pas que, dans cette guerre, le nihilisme soit le vainqueur, il faut que ce soit la poésie. (…) Je ne combats que pour Rodin et Caërdal et la souriante liberté qui se moque des lois et des armes. Si j’aime la nation, c’est parce qu’elle reçoit la racine d’un bel arbre où chantent les oiseaux et la lumière des soirs. » Ou encore : « Quelque jour je dirai pourquoi nous n’aimons que vous. Vous seul ne nous avez pas fait tort. Vous seul n’avez pas été injurieux pour notre peine et pour notre âme. »C’est peut-être que, comme Bounoure le lui écrit l’année suivante, en août 1918 : « Deux simples mots de Caërdal et l’on sent l’enveloppement d’une pensée qui a vu l’être graviter pour une heure dans le néant. » Voilà, aussi, une phrase décisive.

Il y aurait certes beaucoup à citer : le livre regorge de « phrases décisives » pour mieux comprendre Suarès et ce que vous appeliez ce « vivre-en-poésie ». Mais il nous reste peu de temps, et encore trente années de correspondance…

… trente années pendant lesquelles Bounoure lit et commente presque tous les livres de Suarès. Leur échange constitue une véritable traversée de l’œuvre. Traversée – en trois cents pages, d’une œuvre qui en compte peut-être trente mille – dans laquelle Bounoure est vraiment, à mon sens, une boussole irremplaçable.

Mais c’est une traversée qui est moins un « digest » qu’une immersion. Gabriel pratique une critique assez singulière, comment la décririez-vous ?

En effet : Gabriel Bounoure ne se place pas – et ne nous place pas – en dehors de l’œuvre pour la comprendre. Il ne s’agit pas de l’expliquer. Il nous la fait comprendre, si l’on veut, mais sur le mode de la participation : il nous en fait mieux partager le mouvement et les enjeux, mieux éprouver le foyer, mieux cerner l’on-ne-sait-quoi. La boussole était peut-être une mauvaise image… A moins d’y entendre ceci : qu’elle permet de mieux nous y perdre. Suarès ne cessera de s’étonner de se voir lu ainsi, et d’en féliciter son « Cher Bounoure », son « Cher Cheikh » : « Personne, jamais, ne pourra rien dire qui vaille sur mon compte, – pas même moi, ni surtout moi, – qui ne s’appuie d’abord sur vos découvertes. L’intelligence qui sait le chemin du cœur est douée d’invention. »

Et Suarès ne cessera d’encourager Bounoure à écrire, puis à faire paraître le livre qu’il prépare sur son œuvre… livre qui ne verra jamais le jour.

Mais je crois pouvoir dire que ça y est, nous l’avons. (Rires) Et on a même de bonnes raisons de penser que cette correspondance fait bien plus et bien mieux que ne l’aurait fait un essai, continu, concerté, forcément plus démonstratif, plus pesant.

Vous le citez : Derrida, qui a correspondu lui aussi avec Gabriel Bounoure, se demandait justement si la « frappe d’avenir qui résonne dans tous ses textes » n’était pas plus claire, plus forte, dans ses lettres qu’ailleurs. C’est là ce qui vous fait penser que cette correspondance fait plus et mieux ?

Une correspondance comme celle-ci – pourrait bien être une des formes idéales, une des formes optimales de la critique littéraire : un long entretien (long et peut-être infini) entre le texte, son lecteur et son auteur.

On en vient même à penser que la correspondance – ou du moins une correspondance comme celle-ci – pourrait bien être une des formes idéales, une des formes optimales de la critique littéraire : un long entretien (long et peut-être infini) entre le texte, son lecteur et son auteur. Il s’y établit une polyphonie dans laquelle les voix se mêlent, se répondent, se perdent (et l’on ne sait plus bien, parfois, à qui attribuer tel ou tel énoncé ; on ne sait plus bien qui est le maître, et qui le disciple ; qui le poète, qui le critique… La parole passe de l’un à l’autre – le texte ne parlant jamais si justement que quand il est pris dans la vie, dans les temps et les lieux de la lecture et de l’écriture ; la critique ne parlant jamais si bien de la vie que quand elle parle du texte ; et le poète ne parlant jamais si bien de son œuvre et de lui-même que quand il parle d’autres choses… Tout cela donne une espèce de « composition », un rythme, un charme, une densité et un jeu qu’on ne retrouve jamais avec les seules armes conventionnelles de la critique littéraire.

Il ne faut jamais dire jamais… (Rires) Mais ce livre n’est pas qu’un modèle – ou un « manuel », comme le dit la quatrième de couverture – de critique littéraire. Et nous voulions évoquer, avant de clore notre entretien (parce qu’il nous faudra bien le clore, le nôtre), une autre dimension du livre, qui n’est pas sans accroître le plaisir de lecture : on n’y trouve pas que la grande Histoire du vingtième siècle, et pas que de la petite histoire littéraire, mais aussi une profusion de lieux, de gens, de paysages…

Ah ! Oui, et je suis content que vous en parliez. Je ne l’ai pas dit plus tôt : Suarès et Bounoure se sont d’abord rencontrés autour de leur amour commun pour la Bretagne, qu’ils ont tous les deux choisie comme terre d’adoption (car comme l’écrivait Suarès : « On est d’où l’on veut être. La fatalité du cœur vaut bien les autres. »). Et passée la guerre, toute la correspondance se trouve rythmée par les départs et les retours de Gabriel Bounoure, qui lui écrit depuis (et lui raconte, et lui décrit) Barcelone, Beyrouth et Damas, la « rude et morose » Auvergne natale, et la Bretagne, toujours. « Vous partez donc ? Déjà mon cher Bounoure ? Et je reste. » Car Suarès reste à Paris, en effet : il quitte (meurtri, et vraiment la mort au cœur, chassé par quelque promotion immobilière) la rue Cassette pour Bastille ; mais il s’enchante aussi de retrouver la Provence et Marseille, où il invite et retrouve Bounoure ; on le suit également en Italie, où il part pour finir son Voyage du Condottiere. Mais il rêve toujours de plus grands voyages – rêve que son correspondant alimente en faisant flotter devant lui les pierres d’Athènes et de Palmyre, les jardins d’Ispahan… L’Orient, comme une sirène, un mirage, parcourt le livre ; et bien qu’invité, relancé, encouragé par Bounoure, Suarès ne verra jamais, finalement, la Grèce ni la Perse (de ses yeux de chair, en tout cas).

Mais en effet, vous avez raison de le souligner, le charme tient aussi, pour une bonne part, à cette profusion de petites proses sur l’air du temps, les lieux et les gens… Cette mise en lumière d’un Suarès poète ne se fait ainsi pas que par la parole critique de Bounoure, mais en acte, à même les lettres de Suarès. Il nous arrive souvent de découvrir, et avec un très réel enchantement, ce que nous savions déjà : ici, notamment, que Suarès est un merveilleux écrivain de paysages, de choses vues et de voyages rêvés.

Et peut-être faudrait-il ajouter (ou insister sur le fait) que c’est aussi un beau récit, une belle ode à l’amitié. Vous avez évoqué la communauté des ébranlés, mais on pourrait songer aussi à ce que Quignard appelle la « communauté des solitaires » – cette communauté qui s’établit dans cet espace de rencontre étrange qu’est la littérature.

Et c’est là, sans doute, l’une des raisons pour lesquelles Zone Critique a voulu parler de ce livre : c’est certes, d’abord, qu’il s’y dit (enfin) des choses capitales sur l’œuvre d’André Suarès, mais aussi, et d’une très belle manière, des choses capitales sur l’amitié dans les Lettres – car c’est justement à établir et à déployer une telle communauté de lecteurs que notre équipe aspire et travaille. Merci.

- Gabriel Bounoure, André Suarès, Correspondance 1913-1948, édition préparé par Édouard Chalamet-Denis, Gallimard, 2023.

Entretien mené par Anton Daulat

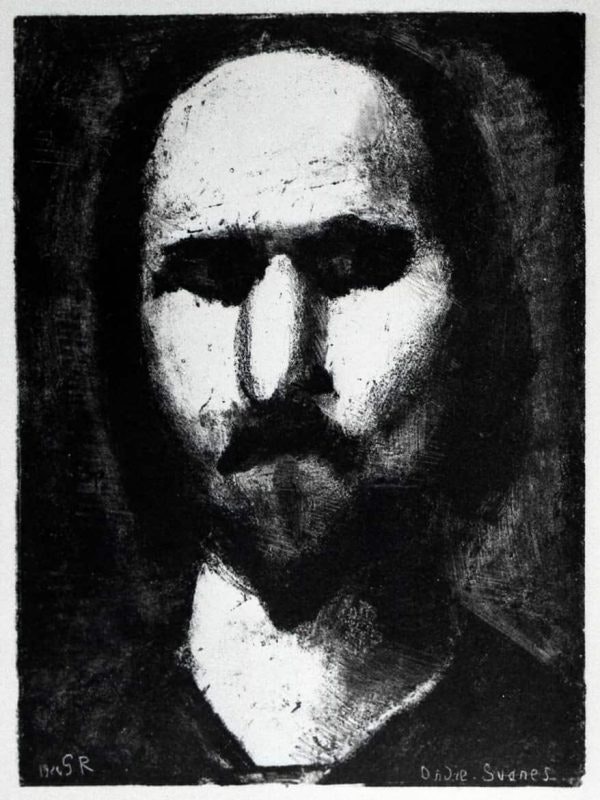

Illustration : Portrait de Suarès par Georges Rouault