Le chant des ferrailleurs de Gabriel Boksztejn est un recueil exaltant. Il propose une réflexion sur la modernité et sur la matérialité du travail tout en ouvrant des perspectives spirituelles. Ce recueil, publié aux éditions unicité, s’inscrit dans le sillage d’une poésie travaillée par la grâce.

Le premier texte de ce recueil, « Je voudrais que Paris brûle » met en scène le poète en proie à un désir incandescent : celui de réveiller la capitale endormie par ses mots et de lui insuffler une forme de sauvagerie mystique. Le feu devient un instrument de création et de purification davantage que de destruction : « Je voudrais que Paris brûle / mais peut-elle brûler / de la ligne qui croît / de la graine à la prière / non en une terre / jaunie par le soleil / mais son centre épandu / dans le cœur des hommes ? »

Les travailleurs de l’amer

Le second texte, qui constitue l’essentiel du recueil, est un long poème narratif sur la manière de vivre de trois ferrailleurs, habités par le manque, dans une décharge en bordure du Havre. Le poète prête une attention extrême aux gestes, aux regards et aux attitudes de ces personnages et insiste sur la façon dont la modernité tend à déposséder les individus de toute spiritualité : « Le métier de ces hommes avait le poids / de ce que l’on a arraché aux prières. »

Les vers libres de Gabriel Boksztejn confèrent au texte une forme de gravité – même si certaines césures paraissent plus artificielles que d’autres. Ce choix du vers crée un contraste avec la dimension terriblement prosaïque de ces hommes qui évoluent au sein de la décharge. L’activité de ferrailleur, produite par la modernité est désignée comme éreintante, répétitive, déshumanisante dans la mesure où elle empêche les hommes d’être pleinement eux-mêmes. La décharge acquiert une fonction symbolique et poétique puisqu’elle incarne le monde moderne : « Qu’est-ce que notre siècle moderne / sinon la dévitalisation souterraine / de la réalité / dont la décharge / offrait le visage mis à nu ? »

Le texte de Gabriel Boksztejn rend compte de la réalité terrible de ce métier mais en explore également la dimension allégorique : le ferrailleur est travaillé par une forme d’aventure verticale.

Ces ferrailleurs s’inscrivent dans la tradition des chiffonniers littéraires du XIXe siècle explorée par Antoine Compagnon et le poème se place sous le patronage de Baudelaire. Le texte de Gabriel Boksztejn rend compte de la réalité terrible de ce métier mais en explore également la dimension allégorique : le ferrailleur est travaillé par une forme d’aventure verticale. Il creuse le langage de la même manière qu’il creuse au sein du monceaux d’ordures, et de cette quête obscur peut aboutir une étrange lumière. De même, c’est à partir de la décharge, non-lieu stérile hanté par le silence, que surgit l’éventualité d’une parole habitée. La description des immondices qui ouvre le poème ou celle de la carcasse d’un chien entre en écho avec la poétique à l’œuvre dans Les Fleurs du mal. Le credo baudelairien : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or » illustre bien cette manière de faire germer une forme de transcendance au cœur de l’enfer matérialiste, à savoir une décharge.

Parole et silence

Si la décharge est le lieu du silence, elle convient bien à ces ferrailleurs que la parole semble avoir désertée. Le premier est un ancien libraire qui possède un rapport difficile au langage : « Parler à autrui / au-delà des phrases à réciter / et de rares formules apprises / parler à autrui / le terrifiait / tentant de percevoir / dans chaque discussion / l’imperceptible sentier de mots / que la voix en face / exigeait qu’il empruntât ». Le deuxième est un homme plus âgé dont la conversation est « aussi grossière / que les pierres dépolies / des vieilles abbayes ». Enfin, le dernier a perdu sa femme en couche et ne parvient pas à communiquer avec sa fille.

Ce livre s’inscrit dans le sillage d’une poésie habitée par la grâce et par la difficulté à l’exprimer.

Ces trois hommes, frappés par la perte, sont pourtant ceux qui vont être sauvés par la grâce. La dernière section du poème s’ouvre sur une forme de révélation qui se manifeste et s’incarne par les premiers rayons de l’aube. Sous le regard d’un ange, un instant se métamorphose en éternité : « Et de ce pardon / la vie porta / jusqu’au ventre de l’hiver / au bout des existences les plus ténues / la foi / dans l’unité de la ligne / pour que de ce rêve impossible / l’instant se fasse graine / et puisse fleurir en elles / ces silences du temps / qui sont la parole de Dieu / mêlée à ses créatures. » Le poème s’achève par une méditation sur la fuite du temps mais sur la permanence de la grâce.

Ce livre s’inscrit dans le sillage d’une poésie habitée par une forme transcendance et par la difficulté à l’exprimer. Si le premier poème formule un désir voué à l’échec, celui de revitaliser le monde par la parole, le second poème parvient à saisir quelques instants de grâce.

- Le chant des ferrailleurs, Gabriel Boksztejn, éditions unicité, 2023.

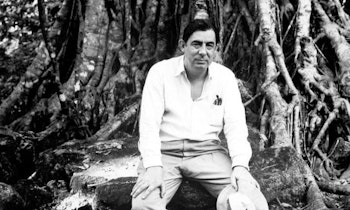

Crédit photo : Gabriel Boksztejn