Dans La vitesse de l’ombre, essai paru au printemps aux éditions Flammarion, Annie Le Brun revient sur la fameuse saturation de l’image, qui ne cesse et de nous hanter et de nous happer. S’appuyant sur une série d’images « en fuite », elle rappelle avec brio le pouvoir dérangeant, et donc en cela émancipateur, de certaines images, à l’inverse d’un productivisme surfaciel et aliénant.

« Un espace qui se sera confondu avec les constellations que certaines images semblaient avoir le pouvoir de créer entre elles.

Mais c’était avant, avant que des milliards d’images numériques qui nous assaillent quotidiennement, jusqu’à nous rendre indifférents à celles qui nous avaient enchantés. Peu savent discerner ce qui s’est passé. Trahison des images ? Colonisation des images ? Ou colonisation par l’image ? »

Face à cette « colonisation sensible », puisqu’il faut bien admettre qu’une puissance de dessaisissement est à l’œuvre – non celle d’un dénuement immanent, non celle d’une exploration de la déprise, mais celle d’une mancipation, de ces mains invisibles trop visibles –, celle-ci s’attache tant à conquérir nos espaces mentaux que stellaires, mais certains fusées éructent, à peine envolées.

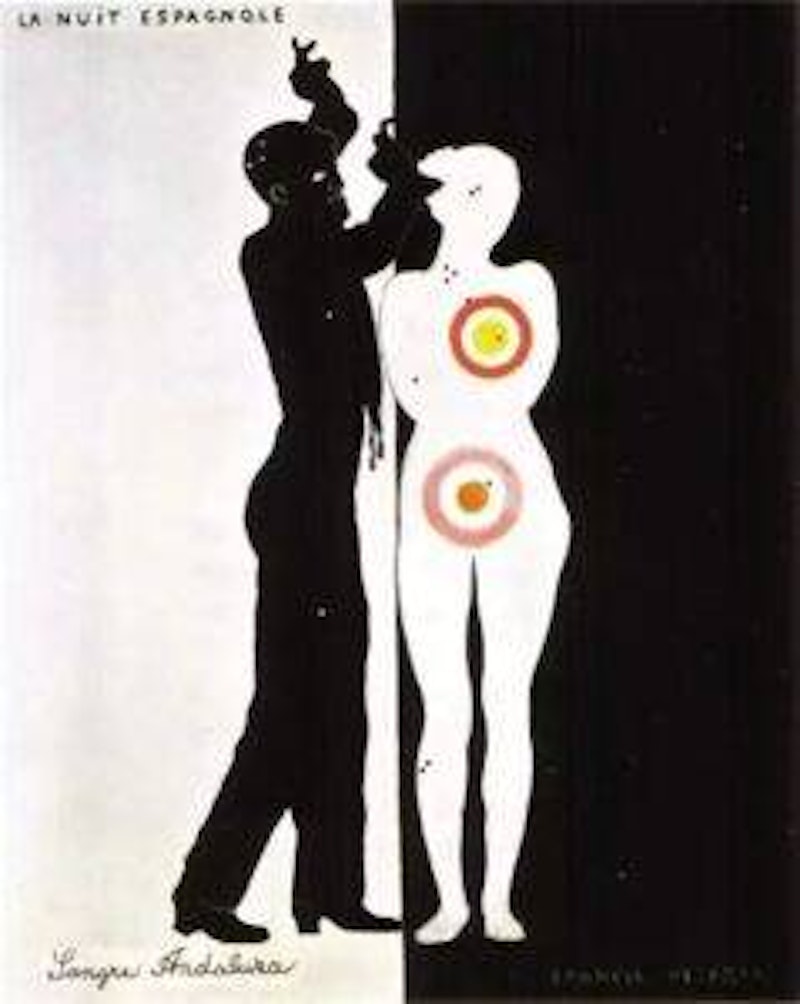

Disons le plus clairement : l’imaginaire saturé par l’appétit consumériste trouve son parfait reflet dans l’amas d’images où noyer notre besoin compulsif de ne plus penser et de jouir de l’éclatement béat de notre attention et capacité de réflexion. Et elle passe notamment par la multiplication de l’image écranique – en ce qu’elle fait écran, qu’elle déplace l’érotique du corps de l’image, contre l’image en fuite. Aussi, c’est bien le fil de ces images en fuite que suit Annie Le Brun, retraçant le hasard des rencontres du visible qui suscitent en elle, mais qu’elle offre en partage dans l’écriture, un autre territoire qui évoque la possibilité d’un inconfort, et donc d’une réaction et d’une faille.

« La désertion de ces images [en fuite] était non seulement une incitation à reconquérir ce que nous étions en train de perdre mais sûrement plus encore. C’est pourquoi j’ai commencé à interroger ces constellations en devenir, telles les formes d’une liberté nouvelle peut-être en train de s’inventer sur une profondeur redoublée, qui est autant celle de la mer que de tous nos ciels vides. »

De ces constellations qui s’ouvrent en nous, face à ces images qui nous attardent, qui résistent au passage, œil arpentant le possible au sommet du crâne, vers ce que Bataille qualifiait de « chute déchirante dans le vide du ciel. » Vertige de l’amour et oreiller crevé, ce n’est encore que – GB toujours – « la peur de la liberté mortelle ciel », vers laquelle tendre dans le retour à la fuite, au lieu que le fuir.

Fluidité donc de cette danse entre ses images à laquelle nous invite Annie Le Brun, dans une parole critique et pleine de résistance heureuse. Arpentant les différents tableaux du Jockey perdu de Magritte, après Avoir l’apprenti dans le soleil, de Duchamp :

« Je ne sais pas encore ce que cette émulation réciproque signifie, même si je ne vois plus l’une sans l’autre. Manifestement, elles ont une gravité commune qui m’empêche de les dissocier. Dans les deux cas, il s’agit d’une course éperdue contre le visible.� »

Course éperdue pour l’ombre, non pas dans une jouissance obscure et adolescente – elle aura suffisamment montré le pouvoir de la ruine pour savoir où l’on va lire ! – mais parce qu’elle appelle un espace de liberté à retracer et qu’elle résiste au marchand. Qu’elle devient une expérience du visible autre, fil d’Ariane et histoire de l’œil en perte :

« A mesure que j’interroge les images qui soudain font constellation, moins je sais où je vais. D’autant que se regroupant, elles compliquent le jeu. Elles en acquièrent un pouvoir d’égarement qu’aucune d’elles n’avait à ce point. »

Expérience du visible comme expérience de l’égarement, de ce décentrement singulier, qui nous ouvre, ou, comme le rappelle Bailly : « chaque image est en effet le dépôt actif d’un nœud ou plutôt d’un nouage de sens singulier qui est distinct de tous les autres effets de sens et qui, dans l’espace délimité par la surface où il advient, déploie une puissance énigmatique illimitée. »

De ce nœud arrimer à la puissance de dérangement et la rencontre et le lien, comme dans La Chasse nocturne, de Paolo Uccello.

« […] je gagerais volontiers que l’énigme à laquelle contribue chaque élément de cette nuit d’Uccello consiste d’abord à nous familiariser inconsciemment avec le principe même de l’étrange combat qui s’en est suivi jusqu’à aujourd’hui. Que que nous en pensions, nous n’en avons jamais fini avec nos ténèbres. Et c’est peut-être la raison pour laquelle, contrairement aux quelques images qui m’emportent dans leur désertion, la trajectoire de celle-ci paraît devoir n’en faire surgir aucune autre, tel le plus court chemin qui relierait l’horizon à l’abîme. »

Égarement, désertion, abîme – voilà les volcans en devenir, les gestes où prendre forme et ne plus sacrifier l’image, emportés nous-mêmes dans la vitesse de l’ombre et nos temps d’arrêts. Car suivre la trace de l’ombre c’est rappeler sa vivacité, cet espace où nous ouvrir encore – contemporains – à l’inconnu et au désir, d’un désir entendu comme souverain en ce qu’il s’émancipe du sillon étriqué du profit et de la spéculation.

Puisque « […] rien ne va plus à l’encontre de l’univers marchandisé et parcellisé qui est aujourd’hui mondialement promu à travers les milliards d’images qui nous circonviennent jour après jour afin de nous retenir dans leur prison invisible. Images interchangeables qui ont toutes perdu leur ombre pour devenir la proie du profit. Images sans ombre qui n’ouvrent sur rien et se referment sur tout. »

Il s’ait de lui opposer la présence de sa propre absence, rendre à l’ombre la rage comme une négation du flux saturant.

« On ne dira jamais assez l’exactitude de ce que dessine le trouble annonçant l’irrépressible précision de l’arbitraire avec lequel le désir force catégories, échelles et règnes pour faire effraction dans l’ordre des choses comme dans le cours de nos vies. »

Ce n’est pas simplement tracer une généalogie singulière du visible que de relier ça ou là ces images – leur pouvoir de déposition – dans la pensée de l’essai d’Annie Le Brun, c’est dire la force de négation qu’elle soulève face au galop aliénant du capitalisme appliqué à l’image. C’est dire « l’importance de la trajectoire déviante de chaque image en fuite qui sauve l’espace dont son exploitation numérique la prive d’emblée. »

Dévier. Biaiser. Voir le fugace sous l’écran – et prendre l’image en fuite comme danser sur l’abîme, en brasiers de désirs.

Crédit photo : Jean-Luc Bertini © Flammarion