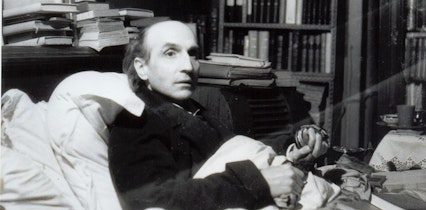

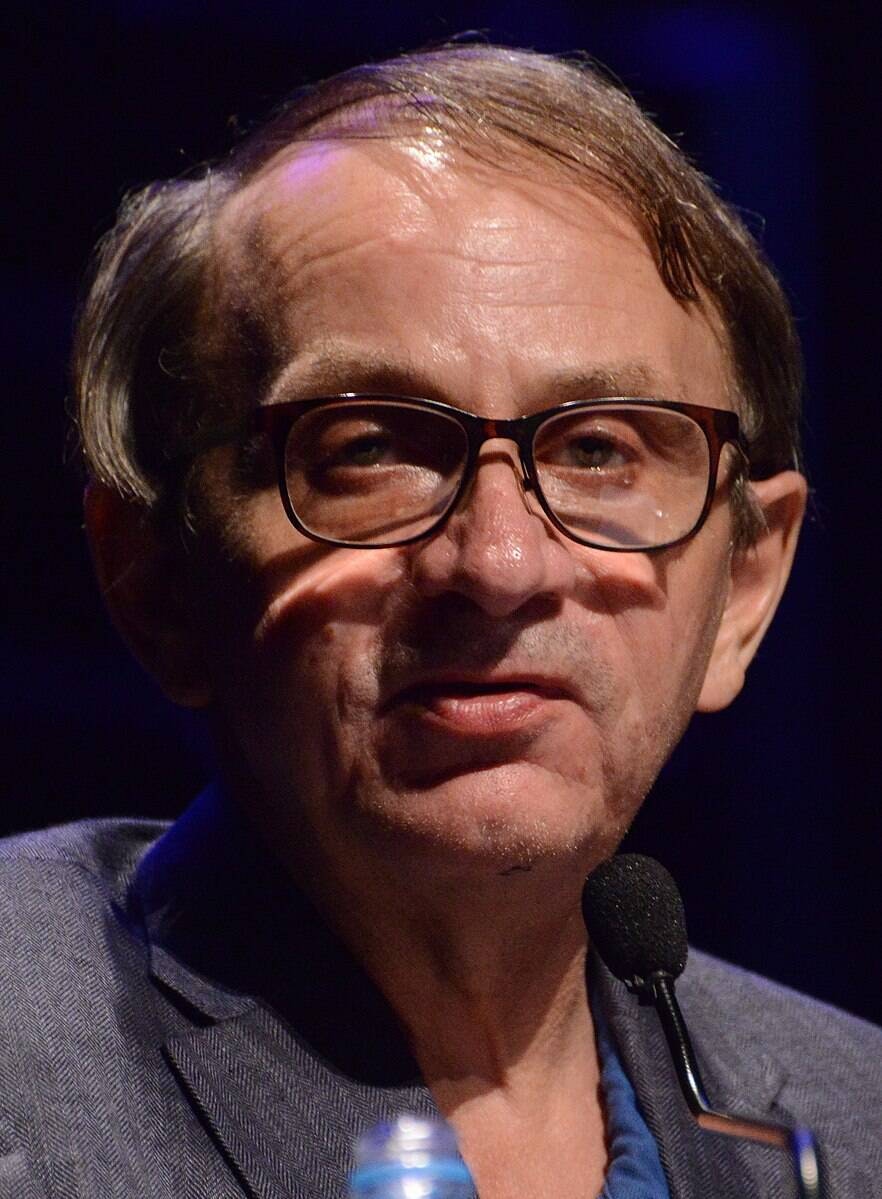

Si Michel Houellebecq est l’une des dernières étoiles de la littérature française, c’est peut-être en raison de la critique du libéralisme qui se déploie dans toute son œuvre et dont il faut comprendre la mesure. Trop souvent réduit à sa posture d’écrivain cynique et désabusé, les écrits de Houellebecq enregistrent pourtant les oscillations d’une société dont les structures sociales, économiques et religieuses sont pulvérisées.

« Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie, et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler. L’envers du décor. Insistez sur la maladie, l’agonie, la laideur. Parlez de la mort, et de l’oubli. »

Rester vivant, de Michel Houellebecq

Dans Rester vivant, Houellebecq s’attache à penser les fonctions du poète. Loin d’être un mage hugolien, ce dernier est davantage un insecte coprophage qui prospère à partir d’un corps social en décomposition. Les vers de Houellebecq se nourrissent ainsi de l’expérience du manque, du vide et du déclassement. Il ne s’agit plus de célébrer la beauté du monde ni même de transformer la boue en or mais plutôt de cartographier les impasses sociales. L’un de ses poèmes : « Chômage » tente de restituer l’épaisseur de l’ennui et la vacuité d’une vie chômée dans un monde où le travail est érigé en valeur absolue : « Oh ces après-midis, revenant au chômage / Repensant au loyer, méditation morose, / On a beau ne pas vivre, on prend quand même de l’âge / Et rien ne change à rien, ni l’été ni les choses ». Ce n’est pas l’oisiveté qui est condamnée ici mais l’absence de rentabilité de l’individu au chômage dont les méditations ne sont plus poétiques mais économiques.

Si Houellebecq a intitulé son anthologie poétique Non réconcilié, c’est peut-être une façon de désigner la rupture actée entre l’individu et la société, notamment produite par l’avènement du libéralisme. On trouve d’ailleurs des traces de cette conciliation impossible dans son recueil Le sens du combat : « Nous refusons l’idéologie libérale parce qu’elle est incapable de fournir un sens, une voie à la réconciliation de l’individu avec son semblable dans une communauté que l’on pourrait qualifier d’humaine. » Le capitalisme libéral ouvre des arènes économiques où le prix à payer en cas de défaite est la mort sociale. Certains vers de Rester vivant dressent le portrait d’un groupe de sans-abri se tenant à l’écart de la communauté des vivants : « Près des voitures blindées, la troupe des mendiants / Comme une flaque d’ombre / Glisse en se tortillant au milieu des décombres ».

Désorienté, l’individu est jeté dans un monde où les rapports humains se dissolvent dans une liberté qui se construit en contradiction avec un projet d’unification sociale. Cette liberté propre au libéralisme réside dans la possibilité de pouvoir multiplier les interactions avec autrui, les interconnexions professionnelles sans que cela ne prête à conséquence. Les injonctions au mariage, les engagements professionnels sont de moins en moins puissants et les obligations sociales disparaissent au profit d’une apparence de liberté qui ne devient qu’un autre nom de la solitude. Extension du domaine de la lutte se présente ainsi comme un roman du désenchantement où toute relation sociale est vouée à l’échec : « De toute manière, on se revoit peu, de nos jours, même dans le cas où la relation démarre dans une ambiance enthousiaste. Bien sûr, on échange des numéros de téléphone mais on se rappelle en général peu ». L’importance de la valeur marchande tend à réifier le monde et inscrit le roman dans une filiation perecquienne. Ainsi, la description d’un cadre supérieur signale l’aspect matérialiste de la vie dans laquelle s’engluent Jérôme et Sylvie, le couple sans histoires des Choses : « Il a une montre Rolex, une veste en seersucker. Sa cravate est d’une longueur moyenne, et bien entendu il lit Les Échos. Non seulement il les lit mais il les dévore, comme si de cette ...