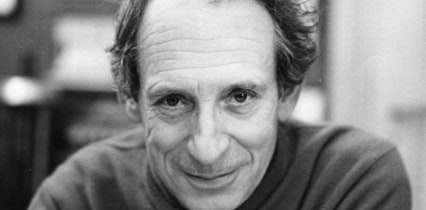

Etienne Barilier est essayiste et professeur émérite à l’université de Lausanne. Son œuvre très riche regroupe notamment de nombreux contes (La Crique des perroquets, 1990), plusieurs écrits philosophiques (Albert Camus : Philosophie et littérature, 1977), mais aussi moult romans (Orphée, 1971 ou, plus récemment, Noor paru en 2023 aux éditions Phébus). Dans son dernier ouvrage, Réenchanter le monde (PUF, 2023), l’auteur questionne le célèbre triptyque occidental du Beau, du Bien, et du Vrai. Au moment où l’Europe doute de sa légitimité, relire cet essai nous fait (re)découvrir les trésors culturels de notre continent, sans occulter les parts d’ombre que recèlent ces derniers.

Tout d’abord, l’auteur constate qu’il y a en Europe une désaffection des européens pour leur propre culture. Athènes, Rome et Jérusalem sont les trois pôles structurants de cette dernière : à ce sujet, Valéry déclarait « Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise, quant à l’esprit, à la discipline des Grecs, est absolument européenne » (La crise de l’Esprit). En 1943, Klaus Mann, écrivain allemand, déplore la trajectoire historique de notre continent englué dans les totalitarismes dont le Mal absolu nazi est le pire représentant. Infidèle à « l’Acropole » et au « Golgotha », l’Europe garde en elle, malgré tout, un espoir et des trésors culturels qui s’apparentent à des « contrepoisons » à cette barbarie déchaînée.

Ce goût pour la critique s’accentue durant l’après-guerre : « corrompu aussitôt né » (Lévi-Strauss), « cancer de l’Histoire humaine » (Susan Sontag), l’humanisme européen est accablé par ses propres grands esprits. Tourné vers les choses d’ici-bas, vicié par un matérialisme terre-à-terre, l’Occident ne songe guère à ses splendeurs passées et ne trouve plus en ces dernières des exhausteurs de vie.

Le Beau, le Bien, le Vrai

Ainsi, la contemplation désintéressée semble déserter nos consciences utilitaristes ; la beauté est ravalée à des choses triviales comme les crèmes utilisées pour obtenir un meilleur teint. Avant de définir les grandes caractéristiques de la beauté européenne, l’auteur se risque à une comparaison avec le Japon ; en effet, la terre nippone recèle moult chefs-d’œuvre qui ont encore à nous apprendre.

Liée à la douleur, la beauté nippone garde un lien intrinsèque avec la vérité : présente dans les paysages, les œuvres d’art, dans les corps et dans les visages féminins, elle témoigne d’un règne absolu qui se situe au-delà du Bien et du Mal. Tout entier acquis à son emprise, le pays asiatique contemple en masse les cerisiers ornementaux nommés « sakuras », il voit plus généralement en elle un pouvoir de « fondement du monde » mais aussi une force éthique : l’« iki », notion intraduisible, qualifie le beau esthétique mais aussi celui de la grandeur de notre comportement envers soi-même et envers les autres.

Si elle est révélatrice de ce qui est, la beauté japonaise entretient aussi un rapport très fort avec la vie et avec la mort : amorale, elle semble dépouillée et pure contrairement à notre conception du Beau. En effet, l’Europe garde de Platon le triptyque du Beau, du Bien, et du Vrai : réalité la plus aimable et la plus belle à voir, le Beau européen demeure accessible surtout par la vue. L’âme peut contempler une belle statue, par exemple, mais celle-ci reste une pâle copie du Beau intelligible. Au Moyen-Age, Saint Thomas d’Aquin se fera le relais d’une telle conception : « On nomme belles les choses qui plaisent au regard » (Somme théologique).

Le Beau platonicien a une logique ascensionnelle que l’auteur nous rappelle : d’abord arrimés à la beauté des corps, nous sommes peu à peu attirés vers celle des âmes, puis par l’Idée de Beau. Ce récit, relaté par le fondateur de l’Académie dans Le Banquet, aura une postérité importante. Il est celui de l’élévation des âmes jusqu’au Beau absolu, présent dans les plus hautes sphères de l’être : « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre » (LaBeauté, Charles Baudelaire).

Liée au Vrai et au Bien, la beauté n’en recèle pas moins une part maudite que l’auteur ne passe pas sous silence.

Or, cette conception rencontre de vives critiques : François Jullien, spécialiste de la Chine, voit en elle un impérialisme culturel latent qui ne prendrait pas en compte la complexité des représentations étrangères de la beauté : sous le vernis des bons sentiments, les Occidentaux n’auraient pas vu que le pays confucéen n’emploie pas le terme de « beauté » (Cette étrange idée du beau).

Liée au Vrai et au Bien, la beauté n’en recèle pas moins une part maudite que l’auteur ne passe pas sous silence.

Un démon échappé de l’enfer

Si la beauté évoque pour beaucoup la noblesse d’âme, elle garde en elle une noirceur dont la culture européenne a su souvent rendre compte : ainsi, une belle femme peut être une diablesse dont les agissements détruisent les hommes à sa merci. Dans son ouvrage Histoire de ma vie, le célèbre libertin Casanova relate ses mésaventures causées par une certaine Marianne Charpillon, manipulatrice rodée de dix-sept ans seulement. Exploité, trompé, humilié, victime de traitements sadiques, le vénitien est à deux doigts de commettre l’irréparable, à savoir un viol, un meurtre mais aussi un suicide. Si nous nous attardons sur son nom, il est en lui-même révélateur de sa cruauté : Charpillon n’évoque-t-elle pas « charpie », « charme » et « papillon », petite créature dont le simple battement d’ailes provoque la destruction de tout ce qu’il y a autour d’elle ?

Egalement, la beauté diabolique est intrinsèquement liée au mythe de Pandore ; cette dernière, coupable de s’être échappée d’un vase rempli de tous les maux de la Terre, représente l’inverse du platonisme : la beauté n’est qu’une illusion qui camoufle les cœur des hommes (et des femmes) vides et pleins d’ordures.. A ce propos, le philosophe Leopardi déclara : « Ce n’est hélas que trop vrai, car tout ce que la beauté promet et dont elle semble témoigner – comme la vertu, la pureté des mœurs, la sensibilité et la grandeur d’âme – est entièrement faux » (Zibaldone).

Ce mensonge de la beauté féminine est aussi une marque de fabrique de certains romans du XIXème siècle, dont La duchesse de Langeais ou encore Les Trois Mousquetaires : dans ce dernier, Dumas dépeint une femme ravissante mais dangereuse, la belle Milady. D’abord religieuse bénédictine, elle délaisse son amant, ce qu’elle paiera d’un marquage au fer rouge par le frère de ce dernier. Au moment d’être exécutée, si elle promet de retourner à la vie religieuse, elle ne ressent pas de honte par rapport à ce qu’elle a fait. Choqué, Athos lui lance une phrase devenue célèbre : « Vous n’êtes pas une femme, vous n’appartenez pas à l’espèce humaine : vous êtes un démon échappé de l’enfer et que nous allons y faire rentrer ». Cependant, Milady serait trop diabolique pour être véritablement humaine d’après l’essayiste.

Si elle est tromperie, la Beauté peut aussi s’apparenter à la puissance souveraine du Mal. Pour Georges Bataille, auteur dont l’œuvre entière s’érige autour de cette problématique, la beauté est « l’occasion du mal, sa parfaite aubaine ». Si elle ne s’assimile pas au Mal, elle y fait descendre : en fouettant les pulsions sexuelles et meurtrières, cette dernière se fait l’auxiliaire de la transgression blasphématoire. Lieu où le Mal s’exerce, la beauté a un lien de parenté avec le sacré, elle demeure ce par quoi la profanation peut s’exercer. Ainsi, s’il est tourmenté par la religion, Bataille devient athéiste ; à défaut de rentrer dans les ordres, il leur préfère les désordres intimes dont il sait tirer des ouvrages mystérieux. En outre, l’auteur aborde la figure de Jean Genet pour qui le beau se manifeste dans le crime : le bagnard, le criminel mauvais garçon « si beau qu’il en fait pâlir le jour » sont pour lui autant de fleurs du mal. En somme, « la Beauté, c’est le Mal victorieux » (Sartre, Saint Genet, comédien et martyr).

Penchons-nous à présent sur la fin possible de la beauté mais aussi sur sa redéfinition esquissée par l’auteur.

La Beauté : Fin ou redéfinition ?

Célébrée, admirée comme une marque du divin en ce bas-monde, la beauté a longtemps été conçue comme une Idée. Or, elle connaît en Occident une crise depuis le XIXème siècle, notamment liée au nihilisme et à l’utilitarisme qui structurent nos mentalités : amère, celle-ci est « injuriée » par Rimbaud (Une saison en enfer). Quant à Cézanne, il peint L’Eternel féminin (1877), qui suit de quatre ans le poème du jeune adolescent : sur cette peinture, nous pouvons voir une femme laide aux yeux arrachés entourée d’hommes caricaturaux. Le Beau platonicien se voit dévaluer au profit de conceptions différentes : ainsi, Kandinsky voit dans son tableau mis accidentellement sur le côté une beauté intérieure ardente, tandis que Mondrian construit « des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d’exprimer (…) la beauté générale » (Lettre à H.P Bremmer).

Cette révolution du XIXème et du XXème a aussi une dimension littéraire : André Breton, pape du surréalisme, fait l’éloge de la beauté « convulsive, érotique-voilée, explosante fixe, magique-circonstancielle » (L’Amour Fou), en puisant dans l’inconscient humain une poésie à l’imagination débordante.

Plus qu’un remaniement du Beau, le XXème est également l’avènement de la négation de celui-ci, voire de sa destruction. Marcel Duchamp, précurseur de génie de l’art contemporain, théorise « la beauté d’indifférence » : il utilise notamment des objets « déjà-faits » qu’il transforme en œuvre d’art par sa propre volonté (ready-made). L’art n’est donc plus une jouissance esthétique de l’œil, mais une « chose mentale » (cosa mentale), un exercice intellectuel où le « regardeur fait l’œuvre ». Picasso, encore plus radical, rejette la beauté en tant que telle : cette notion, empreinte d’académisme conformiste, suinte une forme de naïveté sirupeuse. Il déclare non sans provocation : « J’ai horreur des gens qui parlent du beau » (cité par L. Greilsamer). Ici, c’est le classicisme d’un Cabanel ou d’un Couture qui est rejeté par le peintre iconoclaste ; d’après lui, « le malheur a commencé en Grèce ». Plus que chercher la beauté d’un modèle, il s’agit pour le peintre authentique de pétrir le monde, de le remodeler à la manière d’un démiurge.

Ici, nous comprenons que les artistes modernes cherchent tant bien que mal à s’émanciper de la mimèsis qui caractérisait l’art européen depuis très longtemps, inspiré par la Poétique aristotélicienne : il s’agit plutôt de consacrer l’autonomie de l’artiste, sa force créatrice et non une imitation d’un modèle qui tourne à la servilité. Plus que cela, c’est l’illusion qui se trouve récusée par les peintres modernes, ce qu’Olympia d’Edouard Manet illustre parfaitement : la femme, loin d’être idéalisée est représentée d’une façon terrestre, elle a perdu l’aura qui faisait la vénusté des modèles académiques.

Dense et fouillé, Réenchanter le monde retrace le long périple de la notion occidentale de beauté, tout en soulignant les limites d’un tel concept. Contre un certain utilitarisme de notre temps, Etienne Barilier nous fait redécouvrir les classiques de l’art européen et les délices de la contemplation esthétique, sans oublier ses critiques. Au moment où les grandes œuvres sont parfois ravalées à de simples publicités, lire cet ouvrage est salutaire.

- Etienne Barilier, Réenchanter le monde, PUF, novembre 2023