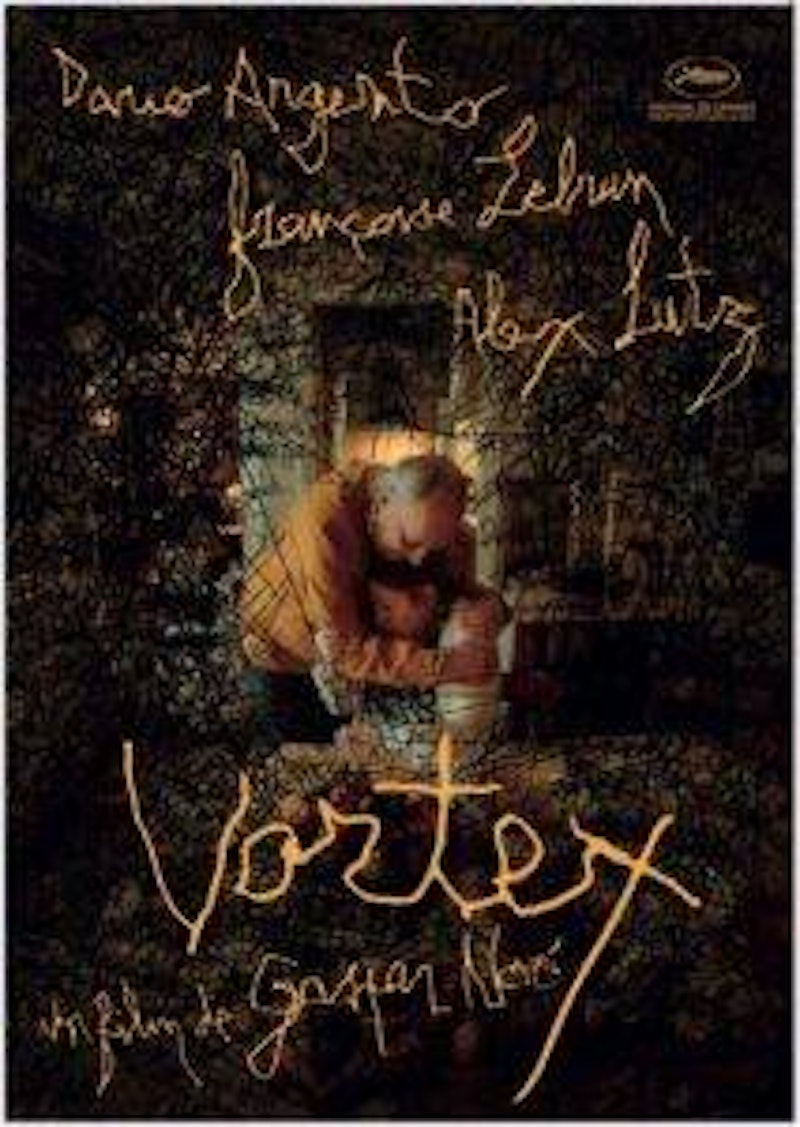

Nouveau film surprise de Gaspar Noé, réalisé sur le pouce et retraçant les derniers jours d’un couple luttant avec la sénilité, Vortex, comme Lux Aeterna avant lui, tente de brouiller le rapport entre fiction et documentaire, malmenant les corps-fétiches vieillissants de Dario Argento et de Françoise Lebrun.

Le cadre intimiste et la simplicité du scénario de Vortex peuvent rappeler Seul contre tous ou Love, mais c’est en réalité à Lux Aeterna qu’il emprunte le plus, ce dernier nourrissant une grande partie de la mise en scène de ce nouveau film. Les deux métrages se construisent en effet quasi-intégralement dans un split-screen aux bords arrondis, faisant figurer deux images distinctes, comme projetées sur deux écrans différents. Succédant à la reprise plutôt gênante d’un clip de Françoise Hardy, le subtil surgissement de cette mécanique dépeint assez justement le quotidien d’un couple, qui, comme sur ce split-screen, vit sur la même toile, mais dans des cadres juxtaposés, séparé par une irrémédiable distance. La première partie du film introduit ainsi la lente décomposition du lien affectif des protagonistes : d’un côté, Dario Argento écrit et s’accroche à une vie enrichie par l’art, citant passionnément Edgar Allan Poe ou se délectant du Vampyr de Dreyer ; de l’autre, sa femme, Françoise Lebrun, soumise à la maladie et semblant errer dans son cadre telle une morte encore vivante. Ce décalage est habilement renforcé par l’omniprésence du décor, appartement parisien labyrinthique où les personnages se croisent péniblement, inaptes à véritablement s’inscrire dans l’écran de l’autre.

Happy end

Vortex chute dans une facilité stérile

C’est lorsque Noé se tourne vers ces corps usés et aborde la thématique de la vieillesse que l’affaire se gâte, nous ramenant inexorablement à la référence première et indépassable de Vortex, à savoir Amour de Michael Haneke, palme d’or du festival de Cannes 2012. Impossible donc de réchapper à la filiation tant redoutée, bien que les univers esthétiques des deux cinéastes n’aient rien de commun. Dans Vortex comme dans Amour, la maladie se propage, vampirise l’histoire, tandis qu’une troisième force tente de stopper l’engrenage infernal (Isabelle Huppert chez Haneke, Alex Lutz chez Noé) : la vieillesse n’est qu’une lente et malsaine attente de la mort. Si la mise en scène de Vortex semble moins cruelle et voyeuriste que son modèle, sa dernière partie provoque le même effet d’abjection. Françoise Lebrun, aux pensées démentes et suicidaires, survit contre toute attente à son mari encore avide de la vie. La mort frappe sans crier gare et ramène avec elle les vieux démons de Gaspar Noé qui, dans ce qui constitue la scène la plus vaine de Vortex, nous montre le personnage d’Alex Lutz surpris par son fils, fumant pitoyablement du crack. Cette image, dont on se serait bien passé, détruit tous les efforts de renouvellement de la fiction, Vortex chutant alors dans une facilité stérile, comme si Noé, en addict sadique, n’avait pu tenir 2 heures sans choquer son audience. Cependant, pour peu qu’on soit touché par le pessimisme d’Amour, Vortex en propose une variation stylistique plus généreuse, moins haineuse et qui, avant de s’engouffrer dans les mêmes bassesses scénaristiques, ne laissait pas indifférent, notamment dans ses quelques éclats flamboyants où Dario Argento est réjouissant.

La chute des idoles

Noé filme méthodiquement l’effondrement des corps

Dans Vortex, le motif concret de la mort entraîne la désacralisation des figures connues et reconnues. Françoise Lebrun et Dario Argento incarnent donc des personnages déchirés entre leur aura cinématographique et l’enveloppe charnelle qui leur sert de sarcophage. C’est de ce fil ténu que surgit le paradoxe entre l’amour que Gaspar Noé a toujours porté à ses très chères influences – attachement parfois mis en scène de manière jouissive, bien que peu subtile – et l’envie d’enfouir ses personnages sous le poids écrasant de leurs trop nombreuses années. Aucun hasard dans le choix des acteurs, tant Noé filme méthodiquement l’effondrement de ces corps comme une fatalité, comme un processus irréversible.

Voir ces corps vieillis, luttant pour se lever, se doucher ou même manger constitue un spectacle plus accablant que mélancolique, plus pitoyable que réellement touchant. À la fin du film, l’arrivée en grande pompe (funèbre) de la mort détruit fatalement tout espoir et Noé impose son processus de démythification en un simple raccord : Dario Argento, allongé dans un lit d’hôpital, est sur le point de mourir. L’image s’évapore soudainement dans un fondu qui le fait disparaitre de l’écran, soubresaut d’une délicate beauté. Ainsi, en le faisait s’évanouir dans un procédé cinématographique, le film inscrit Argento dans l’éternité du cinéma. C’est alors que survient la coupe, cruelle, dévoilant brutalement le visage sans vie du personnage – un corps anonyme, putréfié, ramené à son éphémère matérialité. Incapable de se détacher des icônes, Gaspar Noé préfère mettre en scène leur destruction, profanant celles et ceux qu’il a tant chéris. Son œuvre reste vampirisée par les même démons éternels, piégée dans un Vortex cinématographique infini.

- Vortex, un film de Gaspar Noé, avec Françoise Lebrun, Dario Argento et Alex Lutz, prochainement en salles