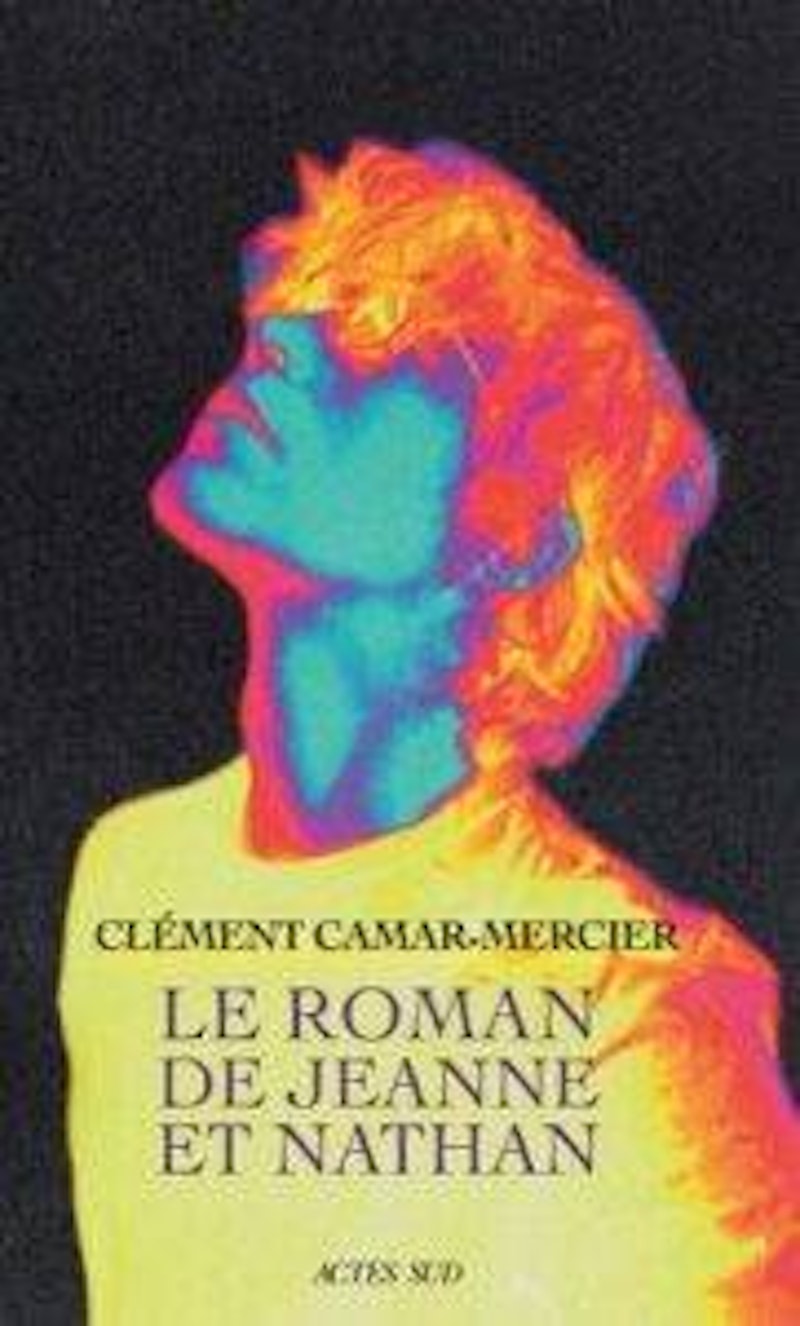

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait celui-là. De tous les romans français parus cette année, enfin de tous ceux que j’ai lus, il trône quinze franches coudées au-dessus de la mêlée : le plus fou, le plus drôle, le plus cinglant, le mieux affûté, le plus jouissif, le plus joueur, le plus jongleur, le plus stylé (le mieux écrit), le plus audacieux, le plus ambitieux, le plus ample autant que le plus profond, le plus romanesque, le plus littéraire : Le Roman de Jeanne et Nathan, de Clément Camar Mercier, roman d’amour médiéval et post-postmoderne, Tristan et Iseut façon Dantec et Tarantino, où Shakespeare et le mésestimé France de Bruno Dumont se croiseraient dans la Matrix baudrillardienne des sœurs Wachowski. Le genre de livre que l’on referme à bout de souffle, avec le sentiment de s’être pris un shot, d’une eau de vie régénératrice, un shot de bonheur, qui redonne foi en la littérature.

Depuis quelques temps, en France, on attend de la primo-romancière (féminin inclusif puisque majoritaire) qu’elle décline son identité, qu’elle montre patte blanche en quelque sorte, qu’elle gagne ses galons de victime, en nous faisant part de ses souvenirs et de ses malheurs, de son linge de famille, le tout assorti de deux trois réflexions philosophico-sociologiques sur la littérature (pourquoi j’écris) et la société (d’où j’écris) : comment je me suis fait larguer, comment je me suis fait violer, comment j’ai traversé la méditerranée, ou le périph, comment j’ai clubbé et j’étais une jeune fille gâtée mais tellement noyée dans le sexe et la drogue parce que c’est comme ça que voulez-vous le monde n’a aucun sens, comment je me suis fait brimer l’été à la plage à tel point que j’ai fait pipi au lit très tard (je n’invente pas), une ou deux citations de Deleuze, Arnaux ou Duras si on est plus chic et hop !, le tour est joué, bienvenue au club, mes copains de lettres modernes, ou leurs grandes sœurs, romanciers-journalistes eux-mêmes me reconnaissent comme un des leurs et me voilà intronisée écrivaine. Chacun y va de sa petite confession, sa petite déposition – et la littérature devient quelque chose comme un cercle des Alcooliques anonymes. Une littérature miroir. Des textes résolument plats (sans verticalité ni vertige), qui certes s’assument souvent en tant que texte (la post-modernité est passée par là) mais s’oublient comme roman – parce que le roman est suspect, voire honni, un truc de bourgeois (comme si la littérature, historiquement et aujourd’hui encore, pouvait être autre chose), de patriarche, pire, un truc vulgaire, et prétentieux.

D’autres, comme Clément Camar-Mercier, n’écrivent pas en miroir, ils écrivent en phare. Ils n’écrivent pas pour être reconnus par leurs pairs, ils écrivent pour tracer un chemin, ils écrivent pour ouvrir une voie/voix comme on ouvre une perspective, déployer un champ/chant où le roman se justifie à lui-même, l’histoire s’enivre de ses méandres et de ses rebonds, de sa tension – ils écrivent <...