« Vous êtes de gauche ou de droite ?

— Ni l’un ni l’autre. Je suis romancier. »

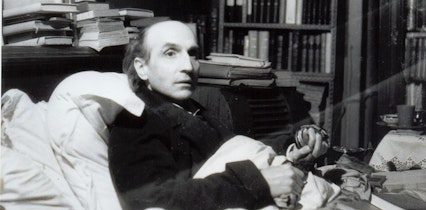

Milan Kundera, Les Testaments trahis, cité par Patrice Jean

Dernièrement, je me suis rendu sur X (ex-Twitter, comme on dit), et j’ai enfin pu découvrir les brigades de la sensibilité littéraire à l’œuvre. Nous venions de publier un texte de Maryanne Gicquel sur Zone Critique et un lecteur, se définissant comme un « trotskid », a été heurté par ce texte. Il s’est fendu d’un petit post pour dénoncer la « sérophobie, le validisme et le slut-shaming » de la prose de notre autrice. Dans cette situation, comme dans beaucoup d’autres, l’essai de Patrice Jean, Kafka au Candy-shop est d’une aide précieuse pour comprendre la portée de cette anecdote.

Certaines personnes semblent considérer que toute littérature est politique, et qu’un roman ou qu’un texte de fiction doit davantage être jugé en fonction des idées politiques qu’il véhicule que sur ses vertus littéraires. Patrice Jean pense l’inverse. Il défend l’autonomie de la littérature qui permettrait de refléter la singularité d’une pensée et – soyons fou – la vérité d’un être. Ainsi, le texte de Maryanne témoigne de la fragilité affective provoquée par un rapport non protégé mais ce texte ne se substitue pas – Dieu merci – à Sida Info Service.

Il faut cependant préciser que le moralisme politique n’est pas propre à la gauche. À vrai dire, pendant longtemps, la morale a été l’apanage de la droite, notamment catholique. Si les sermons de Bossuet poussent la rhétorique à ses plus hauts sommets, ils engendrent peut-être davantage de conversions littéraires que religieuses.

Au risque de devoir rappeler des poncifs, la littérature est là pour inquiéter, déstabiliser ou saisir son lecteur. Zone Critique n’a pas pour vocation à défendre des romanciers feel-good. Je crois, au contraire, que les ouvrages qui exposent un rapport fracturé au monde permettent de mieux l’appréhender.

Au risque de devoir rappeler des poncifs, la littérature est là pour inquiéter, déstabiliser ou saisir son lecteur.

La littérature que nous défendons s’enracine dans l’observation du réel, et se construit dans le silence et le chaos du monde. Elle se bâtit à partir d’un paradoxe : explorer son intériorité pour imaginer un monde plus tangible que celui que nous habitons. L’écrivain n’est pas un journaliste. Il ne cherche pas les faits mais le réel. Lorsque Nicolas Mathieu décrit les gouffres de l’adolescence dans Leurs enfants après eux, il n’écrit pas à partir d’une étude sociologique mais depuis sa propre expérience. De même, Amsterdam de Nicolas Chemla – que nos abonnés à la collection Vrilles vont bientôt découvrir – est un texte à la fois intime et universel sur nos amours malheureuses et sur la violence du désir.

Patrice Jean expose dans son essai cette réflexion pessimiste : « Je ne crois pas que, de mon vivant, il me sera donné d’assister au retour d’une vision transcendante de la littérature, alors que cette transcendance définit la littérature. » Je pense – ou plutôt j’espère – l’inverse… Il est convenu de dire que la littérature est en crise, qu’il y aura bientôt davantage d’écrivains que de lecteurs, mais je crois qu’on a de quoi se réjouir. Le cataclysme imprimé – pour reprendre l’image de Steiner – qui se répand sur le monde nous offre autant d’occasions de découvrir des textes rares, surprenants ou absurdes. Continuons à écrire ou à lire mais gardons-nous de nous mettre des œillères morales. Ce serait bien la pire manière de faire de la politique !