Il est de bon ton de railler les errements du romantisme, de mépriser les quêteurs d’absolu et leur infantilité maladive. D’ailleurs ils y prêtent souvent le flanc en se complaisant dans le fantasme d’une chevalerie des beaux esprits. Quelques-uns toutefois traversent intacts le temps pour avoir osé s’affronter au démon de leurs passions. Preuve en est administrée avec Écarlate, livre unique d’une jeune femme d’à peine vingt ans paru une première fois en 1974. Un texte écrit sur le fil du rasoir et qui résonne encore, irrévocable, dans sa vérité nue.

On ne louera jamais suffisamment les audacieux qui entreprennent, contre vents et marées, face aux tombereaux de non-livres plombant chaque rentrée, de rééditer des textes oubliés. Pas tant pour offrir une seconde chance (ce que serait une simple réinsertion) ou tirer du purgatoire comme on l’entend souvent mais pour invoquer la présence réelle d’une œuvre et permettre à une voix atypique de renaître dans toute sa fraîcheur originelle.

En exhumant Écarlate, publié il y a tout juste quarante ans au Mercure de France et depuis longtemps épuisé, l’éditeur singulier donne à lire un texte aussi bref que farouche. Une œuvre qui du reste ne passa pas inaperçue à sa parution, obtenant un succès d’estime certain comme le rappelle la préface du journaliste Alexandre Fillon qui esquisse avec une remarquable justesse ce qui distingue ce livre enivré. Une fortune critique depuis longtemps dissipée mais une valeur, une inactualité évidentes, c’était assez pour s’y repencher. Et ce n’est pas la moindre vertu de cette préface que sa tentative de cerner l’insaisissable trajectoire de Christine Pawlowska, une jeune femme en marge du siècle et si rétive à toute exposition que ce fut l’un de ses dédicataires, religieux érudit et bienveillant, qui prit l’initiative de faire publier son manuscrit.

Dans la solitude d’une passagère de la nuit

Entre nos mains, la confession impitoyable d’une jeune fille disséquant les passions qui l’ont visitée entre 12 et 15 ans. Ça commence par un geste de défi au temps qui passe, un vœu de fidélité à ce qui fut, une adresse ambiguë à sa mère, rejetée parce qu’admirée. Immédiatement, Christine se déporte au seuil de l’adolescence. Tout n’est que tourbillon d’exaltation, passion nocturne, incandescence absolue. Un élan abondé aux sources du mystère pascal et du Cantique des cantiques.

D’envoûtantes correspondances nous montent à la tête : la Mouchette de Bernanos, la Paulina de Jouve, … On songe aussi à Simone Weil pour l’intransigeance qui transcende la fragilité, à certains passages du Journal de Jean-René Huguenin pour les serments enfiévrés. Et, alors que l’amour traverse ces pages de part en part, se dressent certaines figures des temps immémoriaux telles Mariana Alcoforado, la religieuse portugaise, ou Christine de Pisan, la poétesse primordiale, messagères d’un idéal de l’amour vécu dans l’inaccomplissement, grandes amoureuses qui ne redoutaient rien tant que d’être jamais exaucées. Mais cette Christine là, romantique à contretemps, est si jeune que c’en devient insensé…

Écoutons un instant ce chant dans lequel amour mystique et amour courtois se rejoignent : « Mais ceux que je préférais entre tous, c’étaient les amants qui périrent dans le feu, les amants immatériels et sublimes que même la vision de la mort n’avait pu désenlacer. » La prose est ardente, haletante, acérée comme un couperet. De ce staccato orageux, on voudrait citer cent passages. La mort plane sur une atmosphère d’urgence, parce que « la vie et l’absolu du désir de vivre ne peuvent se regarder en face ». Et le vertige apparaît, abyssal : « Toutes les fois que j’ai aimé quelqu’un, j’ai ressenti avec horreur sa fragilité et la facilité avec laquelle je pouvais le perdre. Toutes les fois que j’ai aimé, j’ai pensé à la mort. »

A ce prélude empli de certitudes maladroites succède la rencontre de Molly, complice de cœur, d’éveil et de perdition. Christine demeure encore un temps toute entière tendue vers le firmament : « Moi, je resterais pour toujours passagère de la nuit, de la pluie et du vent. Moi, je resterais pour toujours bardée de solitude et haïssant la chair. Moi, je ne dormirais pas quand viendrait l’ombre, et ma couche resterait ce navire qui ne voyait jamais la terre. » Quelque chose se brise pourtant et la jeune fille croit s’avilir en découvrant la chair. La foi l’abandonne, l’acédie guette mais les soubresauts perdurent. Elle choisit de se perdre dans l’étude. Tout y passe jusqu’au Larousse Médical. Son exil intérieur se fanatise : « Tout doucement, je m’étais mise à mourir à l’amour et aux choses lumineuses, et les images qui étaient miennes, mes chères images, m’avaient quittée. Je n’en voulais pas d’autres. Je cultivais ma sécheresse et ma stérilité. » Enfin, il y aura un ultime été dans les Pyrénées, des rencontres capitales, une intense fusion des âmes, des corps et de la nature parachevant la perte de l’innocence autant que le dévoilement de la féminité.

Sang des êtres, lettres de sang

Tout dans ce texte converge vers un éréthisme tantôt impalpable, soudain tellurique.

Tout dans ce texte converge vers un éréthisme tantôt impalpable, soudain tellurique. D’une vigueur déconcertante, l’écriture sait aussi se parer de formules allusives, de miroitements équivoques, déploie un recueillement vespéral, comme on reprend son souffle après une course folle. Mais c’est pour immédiatement repartir, oppressée, par fluxions successives. « Ce papier est ta peau, cette encre est mon sang, j’appuie fort pour qu’il entre » semble psalmodier Christine, telle une amoureuse de Truffaut, au destinataire de sa confession. Ainsi, l’amour est inséparable de la cicatrice et les contrastes, nervures de chaque page, sont entièrement contenus dans cette sentence des débuts : « Il n’y a pas de passion profonde sans quelque cruauté. »

Christine sait comment jouer de son pouvoir pour blesser les êtres mais souffre de se sentir forte. Alors, elle fréquente les églises et les cimetières à la recherche d’affinités (non pas des rencontres mais des visions) dans l’au-delà des jours, ne voulant se résoudre au pâle commerce avec d’autres adolescentes qui économisent chacune de leurs sensations. Hantée par la souillure, l’abdication, elle ne veut regarder que les visages pour «oublier les traces de doigts que je croyais très nettement visibles, noires et révélatrices, sur le secret de la peau » pour plus loin avouer qu’elle ne peut « voir un beau visage sans avoir un mouvement instinctif pour y porter les doigts. Je n’étais que ferveur et je voulais vivre avec des gestes larges. ». Soit la caresse comme tentative désespérée d’effleurer la vie en sa beauté.

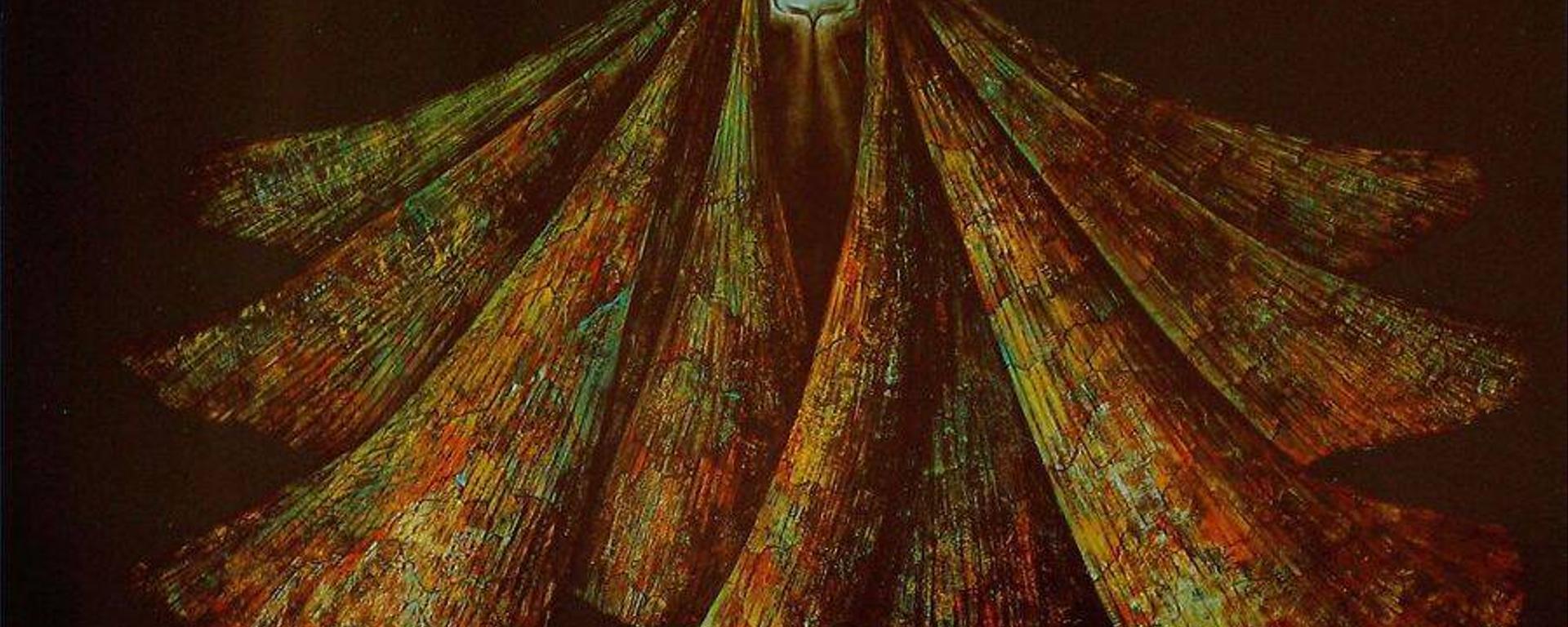

Mais l’existence recèle une âpre saveur, celle d’une apparente défaite qui suscite la colère. L’écarlate du titre scande ainsi en touches lapidaires la litanie rédigée sur un « cahier scolaire à spirales, cartonné rouge ». C’est l’écharpe de Molly et le foulard confié à l’amant, la terre fantasmée de Castille, le trait qui dans un exemplaire du Petit Prince encadre le « discours de l’enfant translucide aux cinq mille roses d’un jardin », la tunique du Christ dans les tableaux du Greco, « le cœur du poète imprudent ». C’est la couleur de l’irrégularité, de la rage et des plaies de celle qui, refuse de se « soumettre à cette pantomime humiliante qui fait que l’on a des enfants. »

Une cicatrice intérieure

Seulement, que reste-t-il de cet amour paradoxal ? Dès l’incipit, Christine, consciente de son encombrante fortune, nous prévenait : « en fermant les yeux, je regarde mon coeur, là où sont mes stigmates d’amour et je me dis : ceci est ma lumière et nul ne peut me la prendre. » A quinze ans révolus, la solitude de la jeune fille apparaît alors semblable, par l’esprit autant que la lettre, à cette vision reçue dans une modeste abbaye des Pyrénées d’un Christ « démesurément grand, affreusement présent dans la nudité sombre de ce cercle de silence, crucifié à contre-jour sur le ciel livide. » Encore n’est-ce là que l’une des multiples préfigurations et résonances qui émaillent son histoire. On pense alors à la merveilleuse Anne-Marie des Deux Étendards de Rebatet qui, brisée par la lutte entre ses passions terrestres et son amour céleste, confessera avoir pris « une trop forte dose » de cette dernière drogue pour jamais s’en remettre.

N’était-ce des figures analogues à celle de Christine Pawlowska qu’invoquait Bernanos jetant ses premiers mots sur une page ? Soit une incantation en faveur du parti de la grâce et du tragique, des inspirés davantage que des artistes :« Voici l’heure du soir qu’aima P.-J. Toulet. Voici l’horizon qui se défait – un grand nuage d’ivoire au couchant et, du zénith au sol, le ciel crépusculaire, la solitude immense, déjà glacée, – plein d’un silence liquide… Voici l’heure du poète qui distillait la vie dans son cœur, pour en extraire l’essence secrète, embaumée, empoisonnée. » Entre sa trame intemporelle et d’étranges excroissances modern style, Écarlate est pénétré de cette essence secrète. C’est une troublante leçon de ténèbres en même temps que la belle poussière mordorée d’une singulière jeunesse. Le poignant récit d’une soif inextinguible confluant avec l’absolu du monde sans qu’elle n’assouvisse son impossible désir de consolation. Il ne semble pas que la fière jeune fille trouva jamais l’apaisement de la maturité, demeurant en cela douloureusement fidèle à son serment. Elle s’enveloppa de silence, s’isola dans son Gard natal pour étouffer son cri, comme pressentant l’immutabilité d’une fougue que Toulet le pyrénéen enjoignait lui de conjurer lorsqu’il écrivait, souvenons-nous :

Dans Arles, où sont les Aliscams,

Quand l’ombre est rouge, sous les roses,

Et clair le temps,

Prends garde à la douceur des choses,

Lorsque tu sens battre sans cause

Ton cœur trop lourd,

Et que se taisent les colombes:

Parle tout bas si c’est d’amour,

Au bord des tombes.

- Écarlate, Christine Pawloska, l’éditeur singulier, 128 pages, 14.50 euros, novembre 2014

Guillaume Pinaut