Le nouveau livre de Jean-Paul Enthoven, Lignes de vie (Grasset, 2022), s’inscrit dans la continuité du précédent, Les raisons du cœur (Grasset, 2021) : il s’agit en effet d’une mise à nu, où la fiction se mêle savamment à la réalité, où la raison se voit sans cesse devancée par l’ombre de la conscience.

Le divan de l’écriture, la liberté de l’inconscient

« Ne jamais demander à un (vrai) écrivain ce qu’il a voulu dire dans ses livres. Mais au contraire, lui faire préciser ce qu’il a essayé de ne pas y dire, et comment-pourquoi il n’y est pas parvenu, tout en y parvenant un peu, et en étant bien certain qu’il n’aurait rien écrit s’il avait eu une claire conscience de ce qu’il faisait. Ainsi les (vrais) livres sont de même nature que le mal chez Platon, les actes manqués chez Freud et les enfants pour chacun de nous : si on sait pourquoi on les fait, on ne les ferait pas. »

Le narrateur affine à plusieurs reprises cette métaphore freudienne : l’écriture n’est jamais pleinement voulue et conscientisée, marchant par détours, circonvolutions, anecdotes, jusqu’à suspendre tout principe de structuration formelle. L’importance, comme le sens, est ailleurs dans l’en-deçà du dit, l’au-delà du fond, qui exige de la narration qu’elle soit fondamentalement un principe de dispersion, dont l’unité est paradoxalement à trouver dans la dissemblance des pensées et scènes racontées. La méthode psychanalytique d’ « attention flottante » correspond ici directement au style choisi, où la concentration du lecteur se conquiert dans la dispersion de son attention dans la pluralité de points de vue et de formes d’écriture. Il y a donc une accumulation de voix, qui résonnent entre elles, et leur écho constitue la trame vivante de l’écrit, de la vie souterraine de la conscience littéraire. Sont ranimées, dans la faille spatio-temporelle qui les relient, les phrases de Malraux, Kafka, Fitzgerald, Byron, Stendhal, et autres auteurs, qui accompagnent, guident, confortent le narrateur dans son exploration toujours plus poussée du langage inconnu de sa propre parole qui se libère, s’affirme dans la liberté soudaine de son expression, cette même « libre mobilité » de l’entretien psychanalytique, alors confondue dans la citation de Diderot : « Il faut toujours parler par plusieurs bouches à la fois ». « Mais l’inconscient a sa logique, elle est toute d’intuition » nous dit-on, et cette logique tient précisément à l’échappée des « arrière-pensées » du narrateur : « Longtemps, j’ai adoré mes arrière-pensées, surtout les plus enfouies. Je m’endormais en les cajolant. Je m’assurais dès le réveil que mes rêves ne les avait pas dissipées ». Il est alors question d’un appel venant des profondeurs, de l’arrière-scène de la pensée, qui prennent forme dans les dialogues fictifs, les soties, les récits de rêves et autres anecdotes de cette nouvelle parole textuelle, affranchie, dans la parenthèse de l’écriture, des contraintes aliénantes de l’extérieur, du domptage imposé du langage de soi.

La fiction devient l’alter ego de la réalité, le double jeu la vocation du je, faisant de la littérature l’une des possibilités formelles du travail psychanalytique, le lieu d’un dialogue fécond entre l’inconscient et les voies multiples de sa symbolisation.

Masquer le moi, faire vivre la littérature

Qu’est-ce donc que se dire, se raconter, sans sombrer dans la fascination narcissique de ses aveux fictionnels ? La psychanalyse, là encore, donne l’exemple : on ne dit pas, mais on fait allusion à, de telle sorte que le moi échappe à sa propre mise en scène dans l’implicite de sa verbalisation. Il n’est pas étonnant de voir le narrateur se prêter au récit de ses rêves, qui, à eux seuls, détiennent la vérité réflexive du langage de soi par les moyens détournés de l’imagination, du contournement allégorique de l’objet visé de l’expression. C’est ainsi que la fiction devient l’alter ego de la réalité, le double jeu la vocation du je, faisant de la littérature l’une des possibilités formelles du travail psychanalytique, le lieu d’un dialogue fécond entre l’inconscient et les voies multiples de sa symbolisation, tel que la fin du livre nous le laisse entrevoir :

« J’ai l’impression, pourtant, qu’il y eut beaucoup de vérité parmi nos merveilleux mensonges

– Disons alors, comme ce Français dont j’ai oublié le nom, que nous étions des mensonges qui disaient la vérité ».

Le mensonge est la vérité universelle de la psyché, et la littérature est le récit de ce paradoxe de notre condition. Si le symptôme est la parole refoulée du désir, le style est une manière de faire signe, pour la littérature, vers cette étrangeté que nous restons pour les autres et nous-mêmes. Telle est la perte originelle commune à la psychanalyse et à la littérature : l’incapacité de tendre pleinement à la connaissance de soi. Dans les deux cas, le seul remède consiste à dire inlassablement cette impossibilité : « Puisque tout est perdu, gardons la perte ». Alors, la digression devient répétition : le narrateur cherche à rentrer dans cette contrée de l’intime, à voir ce qu’il est vraiment, dans la diffraction de son moi en fantaisies littéraires, fragments d’une vie, pensées d’un instant, à la vérité toujours incertaine. La mention freudienne du « complexe d’Hannibal » est en ce sens révélatrice de la hantise psychanalytique de la littérature, qui cherche également à pénétrer obstinément en ce même lieu de l’intériorité incessamment verrouillée. Ainsi, le recours aux auteurs s’inscrit-il dans cette recherche désespérée de l’authenticité, qui, elle seule, permet les « vrais livres » aux yeux du narrateur. Pour y parvenir, il faut laisser libre cours aux « arrière-pensées », quitte à vivre dans le dédoublement perpétuel, l’oraison initiatique de toute littérature : « Libre au-dedans, contraint au-dehors : tel fut le premier et tangible bénéficie de mes arrière-pensées ». La littérature se voit douée d’une parole nouvelle : non pas celle de l’intime, non pas celle de l’impersonnel, mais celle d’un entre-deux, d’une fêlure entre la réalité et son double, à l’intérieur de laquelle naît l’écriture. Ce n’est pas un hasard si le narrateur insiste sur la figure de style du « zeugma », qui consiste à rapprocher deux réalités auparavant disjointes d’une façon insolite, inédite, et qui est la mise en abyme formelle du texte que nous sommes en train de lire : cette œuvre de création est la profession d’un foi d’un auteur, qui, dans la reconnaissance de l’impuissance du moi, fait « l’expérience de (s)on éternité intérieure », nous révèle l’inconscient littéraire de nos existences

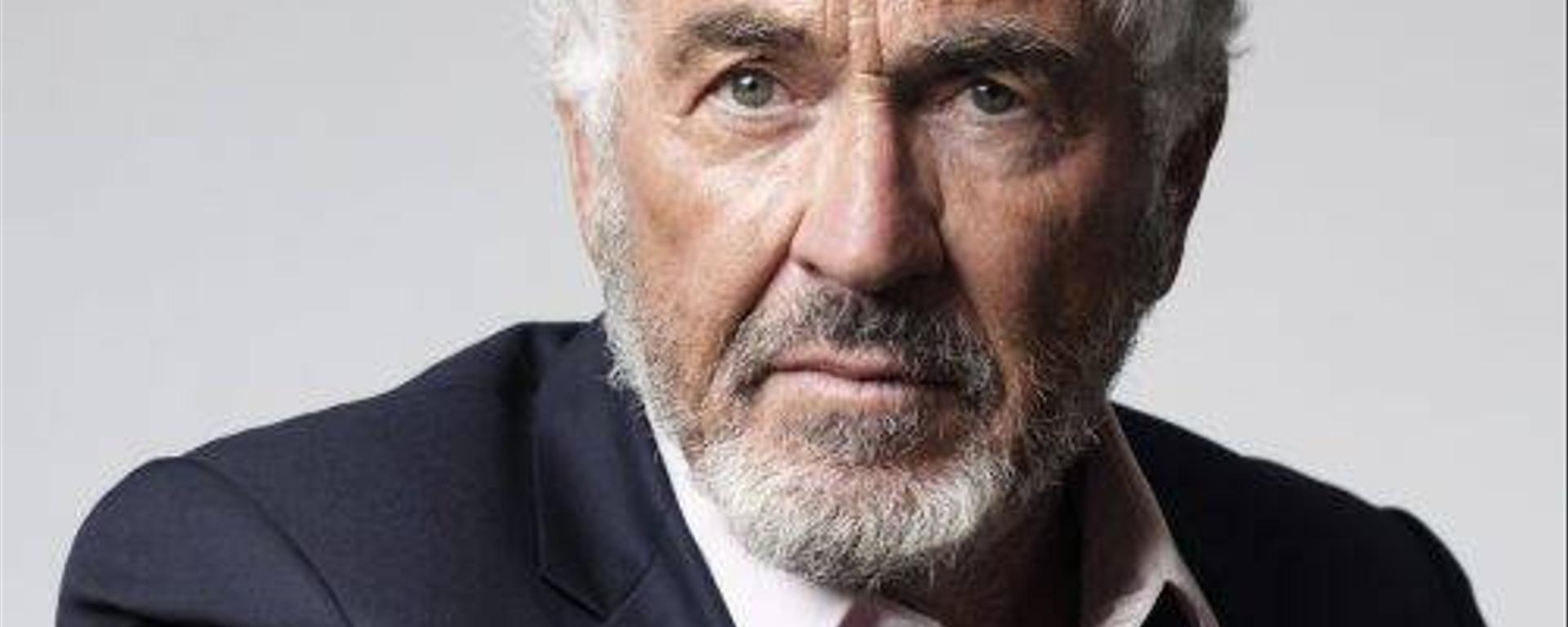

Jean-Paul Enthoven, Lignes de vie, Grasset, 2022

Crédit photo : ©JF PAGA