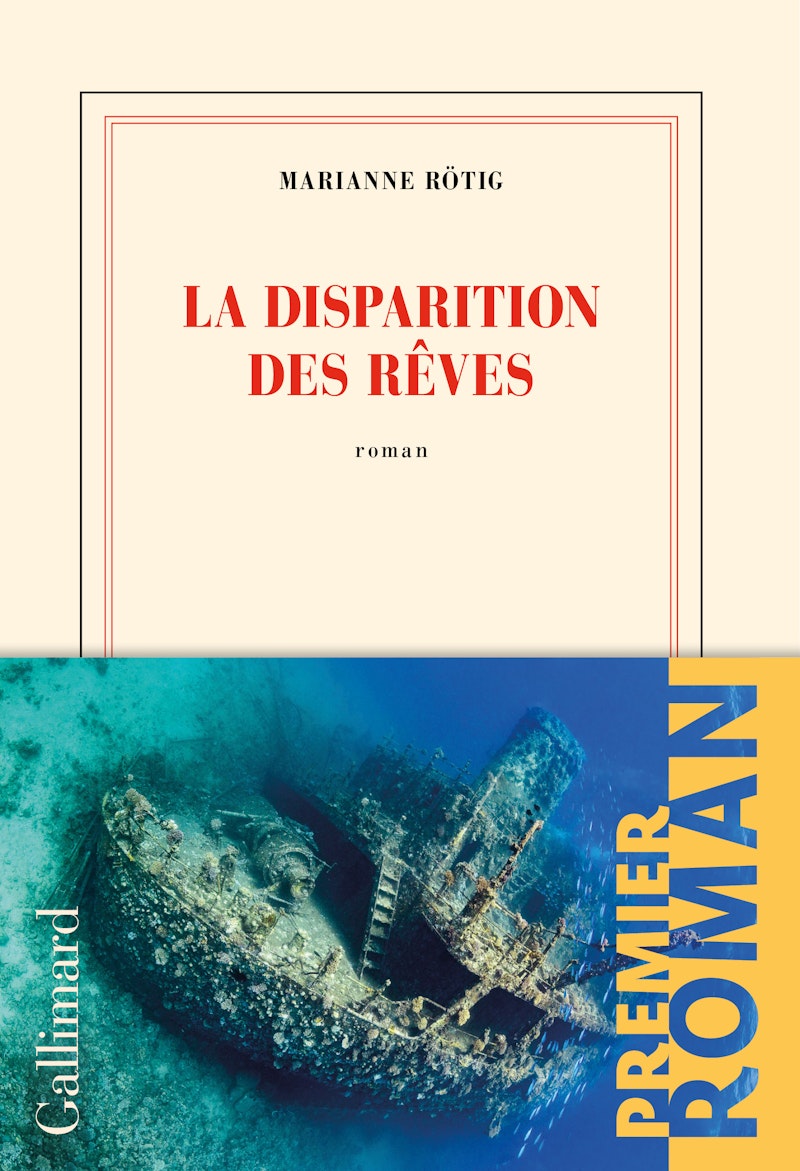

« Aujourd’hui il n’y avait qu’un seul mot à écrire : Rien ». C’est ce vide insondable qui fait évènement, aspire Camille dans les gorges effrayantes de l’imaginaire anesthésié, l’enfer lisse de la pensée aseptisée, de l’espèce humaine réifiée dans le refus de sa responsabilité ontologique à aller plus loin, à pousser à l’extrême la faille rationnelle de sa destinée. Le point de départ du voyage de Camille est la béance réflexive de cette inexplicable désertion des rêves : ce moment où, désarmée, elle se rend bien compte que la tangibilité encadrée des faits ne lui est plus d’aucun recours, et que seule l’imprégnation terrifiante de l’inconnu dans son ressourcement la guidera vers ce qu’elle cherche réellement. Son enquête, encore sous l’emprise mécanique du réflexe analytique, devient peu à peu une initiation à l’impossibilité constitutive de la réalité, à la nécessité rédemptrice de se confronter aux limites de l’expérience, de les frôler et de les éprouver, avant d’en faire la refonte souterraine de nos croyances rassurantes, l’horizon libérateur du non-sens inavouable de la logique privative de nos existences.

Comment franchir le pas, oser défier l’asservissement moral à la loi cathartique de l’habitude, à l’ordre plaintif de l’uniformité rationnelle ? Il faut qu’il y ait une secousse, une poussée de l’hétérogène, de l’effusion vitale oubliée qui fracture la surface plane, intacte, menaçante du monde calfeutré du non-rêve. Il faut que Camille la ressente, perde pied, se dérobe, pour qu’elle s’ouvre enfin à ce qui lui échappe, comprenne la puissance révélatrice de son dessaisissement, de l’instant glaçant de cette confrontation directe avec l’autre en elle. Cet ébranlement de la subjectivité marque la bifurcation de son récit d’investigation en oraison littéraire : au centre de recherches scientifiques sur les rêves, elle se laisse traverser par cet étrange « mouvement (…) écho à celui de l’océan », à cette « vague » intérieure qui, submergeant tout sur son passage, réveille les virtualités poétiques de cette déroutante immédiateté de l’incompréhensible, ne retient que l’intensité de cet appel des profondeurs à dire, coûte que coûte, cet improbable dérangement de l’invisible.

Le personnage d’Andrea est ce singulier témoignage du mystère. Non pas l’excursion d’une essence suprasensible dans le champ perceptif de la matière quotidienne, mais la communication imprévisible, impérieuse et insondable avec l’intimité oubliée, refoulée, de cette endosmose primordiale avec le soulèvement du vivant. Face à Andrea, à la fois hypothèse expérimentale du laboratoire et portail phénoménal vers ces dimensions symbiotiques de la réalité intérieure, Camille, brusquement emportée par la douleur de ses souvenirs, cède, lors des secondes infinitésimales de cette rencontre irréductible, à l’incoercible pression de cette émotion nouvelle, indescriptible, qu’il lui semble pourtant toujours avoir ressentie en elle. Dans son ignorance innocente, dans son ouverture déconcertante à cet étranger si familier, elle a une réponse. Andrea est l’évidence insensée à laquelle elle doit se rendre. Alors, elle le sort de sa captivité tout comme elle se sort d’elle-même. Le récit journalistique, l’agencement linéaire des faits, se dissolvent dans l’indétermination du présent suspendu de l’épreuve littéraire.

Renaissance et mise à nu

Ainsi Camille voit-elle véritablement pour la première fois dans les bras d’Andrea : ensemble, ils font corps avec l’immensité de vie, le devenir immémorial de ce qui est.

La vérité se désiste sans cesse. Il ne peut y avoir de saisie définitive, seulement une coïncidence incomplète, l’esquisse évanouissante d’une vision vertigineuse, dont l’épiphanie bouleversante n’apparaît que dans l’incarnation authentique d’une relation. Ainsi Camille voit-elle véritablement pour la première fois dans les bras d’Andrea : ensemble, ils font corps avec l’immensité de vie, le devenir immémorial de ce qui est : « Nous rampions vers des âges que j’avais toujours ignorés. Il y avait des bruits, brefs et perçants, et des lumières, des couleurs. Une grotte, un zébu, des formes impossibles, comme on dirait dans les conversations modernes, des formes de vie, nouvelles ou ancestrales, improbables mais découvertes. (…) Andrea, dont j’avais oublié qu’il était Andrea, me donna sa salive et avec elle, au creux de la forêt qui écoutait, la petite palpation du monde, un murmure, un chant ». En se donnant à l’espace-temps informulé de l’être et son au-delà, Camille reprend contact avec cette formation continue de l’origine, dont les rêves désormais étouffés en sont la manifestation inconsciente. Plus elle avance dans son périple, croit se rapprocher objectivement du but, plus elle prend conscience que l’égarement subjectif sera son arrivée la plus certaine. « C’est le seul truc à faire. Il faut se perdre, il faut te noyer », lui dit-on. Pour revivre, lutter contre l’extinction symptomatique des rêves, du fond vital de la vocation humaine, elle doit, au nom de l’universel, sombrer littéralement dans l’extase, choisir la reprise inespérée du lien avec l’infini.

« Il faut peut-être chercher comment nous pourrions repriser le monde ». Chercher comment la décharge individuelle peut soutenir l’énergie collective, comment rebrancher les dérivations identitaires au grand courant de la communauté vivante. Il s’agit de bien plus que des rêves. « Nous constituons une flotte Camille ». Cette dernière décide d’embarquer, avec Andrea, pour cette ultime, incessante traversée, qui est avant tout une chute, le choc transformateur du coeur de l’homme réanimé : « Sa peau surtout, sa peau avant toute chose et l’oubli, le souvenir mêlé à l’inconnu. (…) Nous tombions sans pouvoir revenir. (…) La chair était le passage. (…) J’ai vu le temps. J’ai su que nous pourrions nous en sortir (…) En nous tenant la main, nous sommes nés à nouveau ». Le roman se termine, mais les mots excèdent la finalité. L’interrogation philosophique – que signifie la disparition des rêves ? – se résout en retrait symbolique de la connaissance. Ne restent, sous la plume de Marianne Rötig, que l’image d’un « passage », la prégnance sensible d’un corps-conducteur, d’une « chair » accomplie en langage : la littérature serait cette « peau » découverte, cette paradoxale dénudation de l’intérieur, seule à même, à défaut des songes, de toucher, puis transmettre « l’inconnu » de ce qui nous dépasse.