Tout juste réédité en combo Blu-ray/DVD par Potemkine, 4 ans après sa présentation au festival de Cannes, 24 frames s’appréhende à la fois comme un point final à l’œuvre du regretté Abbas Kiarostami et comme un vertigineux retour aux origines du cinématographe.

Contre une certaine vision du cinéma (et de son histoire)

Mais peu importe les variations de cadence d’enregistrement, la vitesse de projection est, quant à elle, restée la même. 24 images par seconde. Kiarostami, suivant Godard, a peut-être raison de s’en tenir à un si vieux standard. Là où les caméras enregistreront à des cadences encore et toujours plus élevées, le tempo de la projection se maintiendra, conforme à une autre vérité elle, biologique, celle de la vision humaine et de ce seuil inchangé, à partir duquel le bout-à-bout d’images, l’enchaînement de photographies juxtaposées, devient mouvement continu. Photographies, ou comment réunifier la signification éclatée. À la fois cadre et image, la photographie initie et termine le film de Kiarostami. On apprend dans un carton introductif – rare manifestation explicite d’une note d’intention dans une œuvre cinématographique – que le cinéaste est parti de photographies extraites de ses archives personnelles pour les réagencer en moments filmiques. Méthode dont on pourrait croire qu’elle consiste en une simple forme d’animation, basée sur la croyance selon laquelle la photographie immobilise, là où le cinéma met en mouvement.

Abbas Kiarostami vient semer le trouble au sein d’un récit très savamment construit et trop sagement répété.

Passer de la photographie au cinéma consisterait donc à concevoir une animation animalière, emplissant le cadre photographique de bêtes contraintes d’exécuter des déplacements, conçus pour faire grouiller l’image. Et, ce faisant, rejouer l’une des possibles naissances du cinéma, dont on dit qu’il serait sorti du fusil photographique. Ce fusil fut le premier instrument de prise de vue en rafale : les chronophotographes le braquaient sur les oiseaux et les chevaux, pour en décomposer les mouvements. Le cinéma enfanté par la photographie animalière… Kiarostami renverse l’énoncé, faisant jaillir les animaux de ses épreuves photographiques. Le réalisateur ne se contente donc pas simplement de rejouer l’histoire, la succession linéaire du progrès et des inventions. Il vient semer le trouble au sein d’un récit très savamment construit et trop sagement répété. Se forme ainsi l’idée que le cinéaste est plus malin que ne le laisserait entendre cette simple affaire d’animation. Dès lors, on se dit qu’il ne s’agit peut-être pas seulement d’une mise en mouvement de l’immobile mais, plus singulièrement, d’une mise en cohabitation – pour ne pas dire en contradiction – du mouvement et l’immobilité.

Surfaces de réparation

De ce point de vue, on pourrait arguer que les éléments de séparation, présents systématiquement dans ces 24 plans, sont des surfaces de réparation. Au sens où il s’agirait de réparer les dommages créés par l’idée toute faite, et dérisoirement prétentieuse, selon laquelle le cinéma a le monopole du mouvement. Fenêtres sur jardin, barrières en tous genres (fer forgé, rondins, branchages…), murs en ruines percés d’encadrements, stores en toile et vitres de voiture… autant de délimitations, de surcadrages, qui s’avèrent essentiels dans l’instauration d’une distance entre le déroulé de la scène et son spectateur. Autant d’écrans, au double sens de l’obstacle visuel et de ce qui permet la projection. Être empêché de voir, mis à distance, séparé de son objet de vision, pour pouvoir justement le regarder. Et quand les pieux, les grillages, ou les carreaux s’exfiltrent de l’image, la neige se met à tomber. La séparation se joue alors en forme de flocons opacifiant le cadre.

On peut noter l’utilisation systématique de ces différentes formes de seuil, tout à la fois autorisant et interdisant l’accès au regard. Tous les plans en sont barrés. Tous à l’exception d’un, positionné à mi-chemin entre le début et la fin. La treizième frame s’affranchit de toute forme de limitation. Elle nous donne à plonger, directement, sans amortissement, dans la tragédie très réelle de la mort d’une mouette. Mais, si cette mort n’est pas la seule (un faon, Bambi malchanceux, est tué par un chasseur, un chat attaque un oiseau qui s’aventurait dans un terrier), elle engendre un déplacement qui, cette fois-ci, prend la forme d’un deuil.

Douces cruautés

C’est bien parce qu’elles sont partout ailleurs présentes, martelant le film de leurs traits obliques ou horizontaux, que les surfaces de séparation, font advenir, le temps de leur disparition, une empathie à nulle autre pareille. Sans y prendre garde, on s’immerge dans la douleur de la mouette, descendue de son vol pour se recueillir auprès de sa semblable. C’est alors autre chose qui, par l’utilisation/disparition des moyens de la séparation, se répare. Notre vision, simple, idiote, de l’animalité. Il se pourrait que les oiseaux ne se contentent pas de voler, il se pourrait que les vaches ne se contentent pas de brouter, ni les chevaux de galoper. Il se pourrait qu’il existe une sentimentalité animale. Un tissu existentiel peut-être pas si distinct qu’on voudrait le croire de notre humanité.

Quelle est la forme de notre existence commune ? Un certain mélange de douceur et de cruauté.

Et la succession de ces scènes, dont l’enchaînement s’apparente moins à une juxtaposition d’images qu’à un écoulement fluvial, où les ruptures cèdent à la continuité, cette succession fait apparaître une possibilité de réponse à la question : quelle est la forme de notre existence commune ? Kiarostami semblerait nous dire : un certain mélange de douceur et de cruauté. Doux comme la neige qui feutre la montagne, le balancement des arbres derrière la fenêtre, les caresses des chevaux qui se câlinent derrière un alignement d’arbres en forme de cœur, ou le presque noir et blanc issu d’une chromie désaturée. Cruel à la façon d’une patte de chat qui serre la gorge d’un volatile, le tonnerre qui brise en un éclat les ébats des lions, cruelle, encore, la surprise nous découvrant vivante la vache qui gisait, immobile. Cruelle, l’indifférence de la neige continuant de tomber, malgré le meurtre du faon tout juste perpétré. L’indifférence aussi d’une caméra sempiternellement fixe, et placée invariablement à la même distance : ni trop proche, ni trop loin, de ses proies animales.

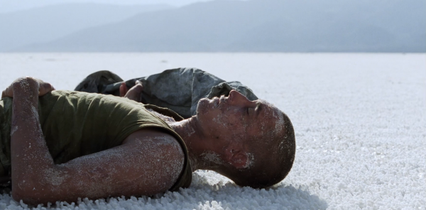

À la fin, l’humain que l’on avait vu figé en tout début de film, dans le tableau de Brueghel, et plus tard, en train de marcher – des passants marchant en ligne droite pour traverser le cadre – , l’humain se retrouve, ni tout à fait figé, ni tout à fait mobile. Pris dans le sommeil que lui aura inspiré le film hollywoodien, qui se projette sur l’écran d’ordinateur à un rythme saccadé. Image après image, frame after frame. Ainsi, en un seul plan, dans la superposition simultanée de rythmes de défilement différenciés, se concrétise la dialectique des images fixes et mouvantes. L’humanité meurtrière des instantanés déclenchés en rafale s’absout dans l’écoulement des tendres sommeils animaux.

- 24 frames, un film d’Abbas Kiarostami, disponible en combo DVD/Blu-ray