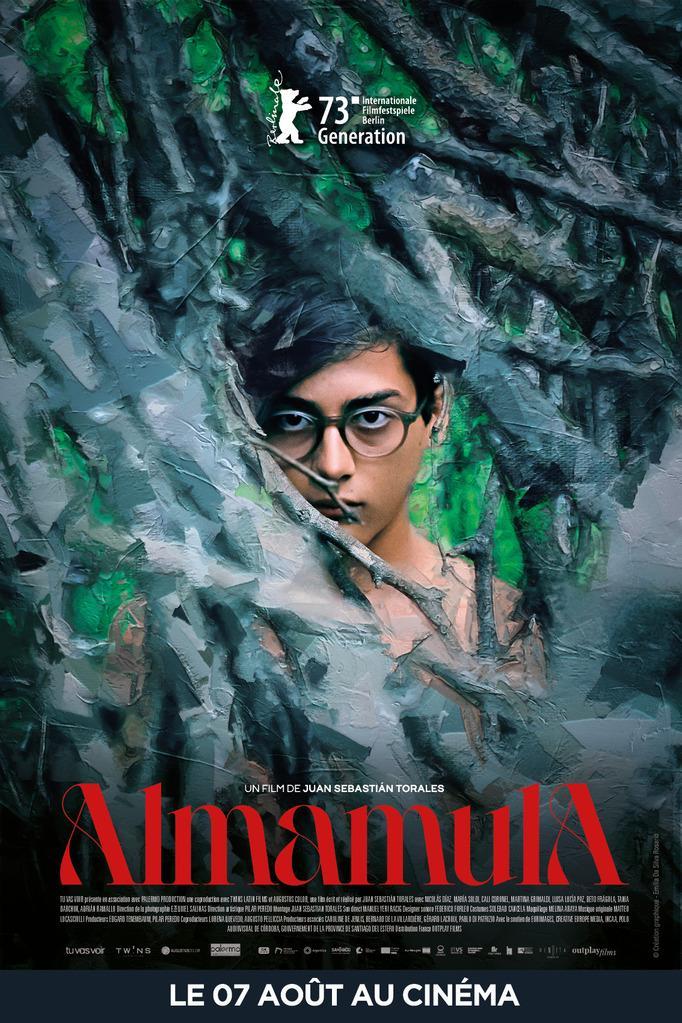

En face de la maison, la forêt. Le jeune Nino ne la quitte plus des yeux. Face à la violence homophobe de son environnement, elle lui apparaît comme son seul refuge. Le premier long-métrage de Juan Sebastian Torales propose une intéressante réécriture du mythe argentin de l’Almamula, mêlant dans un tout intimiste religion, folklore, désirs et interdits.

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Dans la région très chrétienne et très pratiquante de Santiago del Estero, le credo est pourtant vite oublié. Ceux qui choquent, qui dépassent des cadres établis, les invertis, les libres et les blasphémateurs sont rejetés, voués non seulement à la damnation sociale et éternelle, mais aussi à l’Almamula, ce spectre-femme qui hante la forêt à la recherche de ceux qui ont succombé au péché charnel. C’est là que Juan Sebastian Torales intervient en retournant le récit : graduellement, son personnage principal se fascine pour la figure de l’Almamula, qui n’agit plus comme repoussoir. Comme pour renverser le stigmate, le jeune adolescent s’aventure tout entier dans cette forêt des damnés, réclamant sa punition, y pressentant aussi sa renaissance. Filmé au plus près de son personnage, Almamula délaisse progressivement la ville et les maisons, rigides et étouffantes, pour s’échapper dans la nature, lieu des désirs qu’on ne tait plus.

Le temps de l’amour

Almamula restitue à l’été adolescent sa nature longue et ennuyeuse. Dans cette grande maison, le temps défile, les travaux se font, les voisins vont et viennent, indifférents. La structure du film suit le quotidien de Nino : errances dans la maison, solitude, malaise religieux lors du catéchisme, rêves blasphématoires. Dans ce décor, tous les personnages flottent, aux prises avec leurs propres désirs et leur propre ennui. La sœur de Nino drague et embrasse à volonté un des voisins, sa mère se trouble en regardant les ouvriers, et son père, figure pourtant distante, ne semble que trop comprendre les douleurs de son fils. Partout, le poids de la religion et de la morale. Dans la maison, dans l’église, avec la communauté, les plans sont privés de ciel ; pas d’horizon ni de respiration possible. La caméra est serrée sur Nino, tout recourbé, le visage à moitié caché par une mèche de cheveux. Mais Almamula ne s’arrête pas là et le réalisateur réussit à faire éclater ce cadre trop strict. D’une part, par l’intransigeance de son personnage principal, qui loin de se soumettre fait finalement preuve d’une honnêteté jouissive.D’autre part, par la touche fantastique qui permet à ce récit de se démarquer des autres films du genre (Yurt, de Nehir Tuna ; Close, de Lukas Dhont). Ce mélange constant entre réalité et fantasmagorie, religion et folklore, finit par imprégner aussi bien Nino que le spectateur. La forêt et les songes qu’elle inspire sont alors de véritables échappatoires, y compris esthétiques. Le début un peu trop classique du long-métrage effraye tout d’abord, mais les craintes s’envolent au fur à mesure que la véritable portée du film se révèle.

Ce mélange constant entre réalité et fantasmagorie, religion et folklore, finit par imprégner aussi bien Nino que le spectateur

Promenons-nous dans les bois

Almamula ressemble à une bulle sensitive et intime, centrée sur Nino. Son visage occupe la majorité des plans du film, et c’est au gré de sa rébellion que le spectateur vit et perçoit. Le travail du son, notamment, reproduit l’intériorité des pensées de Nino. Entièrement acquis au jeune homme, le propos du long-métrage est (heureusement) univoque. Mais si Juan Sebastian Torales reste collé aux lunettes de Nino, il n’oublie pas pour autant de filmer ce qui se reflète sur les verres : déforestation massive, classisme et racisme ordinaires, délogement des premiers peuples. Ces sujets sont abordés de manière plus subtile, au détour d’une conversation ou lors d’une séquence semi-hallucinatoire. Dans ces moments, le long-métrage prend un peu de hauteur bienvenue et dépasse son personnage, trop habitué à ce monde et trop tourné vers lui-même pour avoir vraiment ouvert les yeux. Là, le projet du réalisateur argentin devient clair : faire un film pour les opprimés et les minorités, chassés de la société ou de leur forêt ancestrale, forcés à suivre des vies qui ne sont pas faites pour eux. L’Almamula devait être une punition pour les déviants, les pécheurs ; en réalité elle les protège. Dans un même mouvement, le réalisateur offre aux rebuts une réécriture des mythes où ils auront enfin leur place.

Almamula, un film de Juan Sebastian Torales, avec Nicolás Díaz, Martina Grimaldi et Maria Soldi, en salles le 7 août.