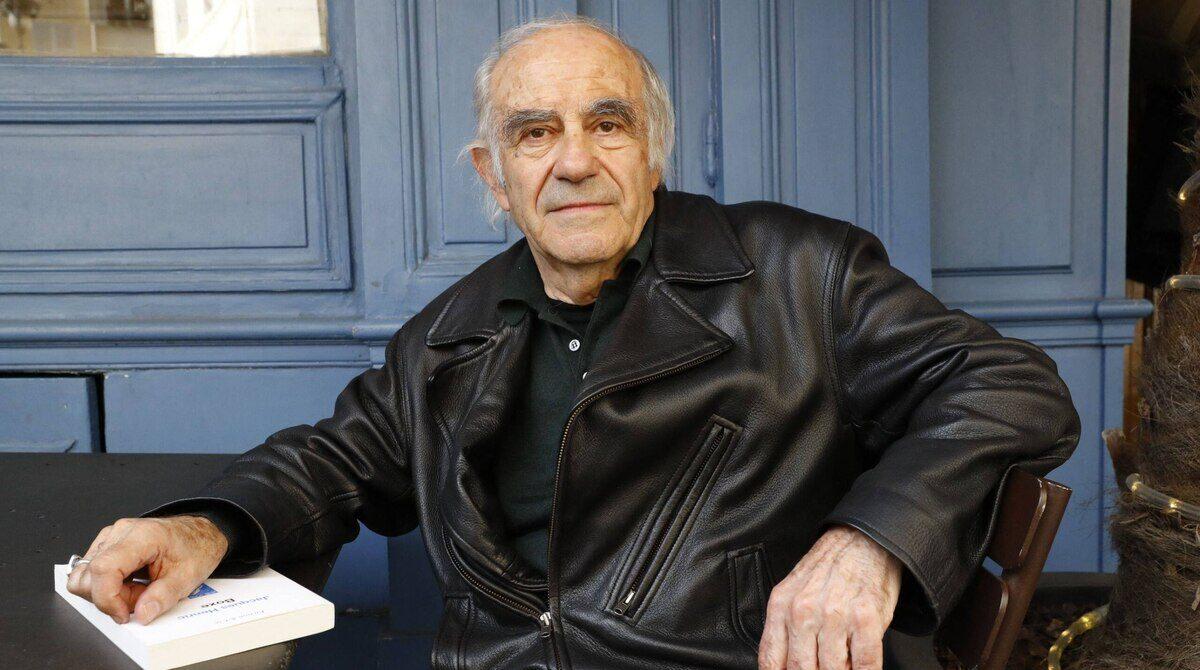

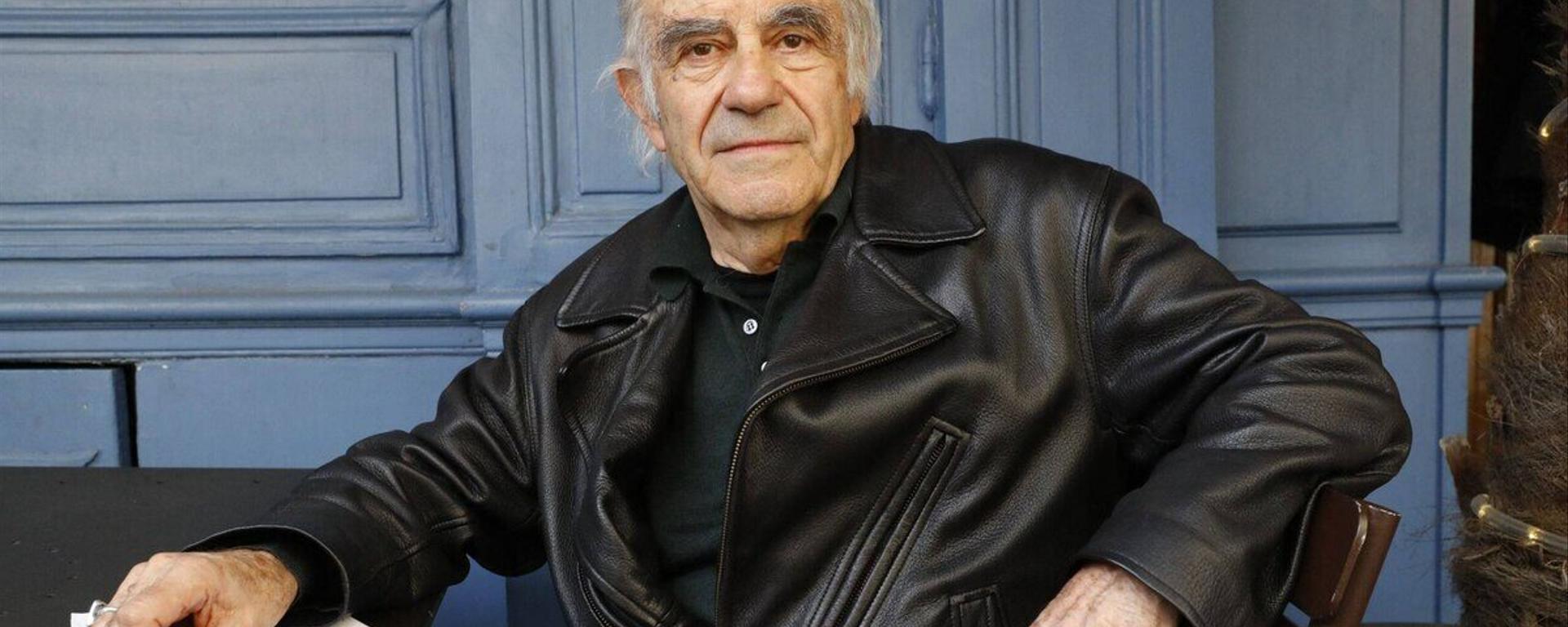

On connaît le romancier, l’essayiste, et peut-être plus encore le fondateur d’Artpress. « Communiste dissident », pour reprendre ses termes, telquelien notoire, Jacques Henric tient, depuis 1971 au moins, un journal intime. Publié il y a quelques jours chez Plon, l’ouvrage a été « épuré ». À la différence d’un Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), prolixe diariste, Henric n’a voulu garder que la substantifique moelle, soit, en l’occurrence, les anecdotes relatives à la vie littéraire, à l’activité sexuelle, et… aux chats ! Sur plus de cinq-cents pages, l’homme nous offre donc un magnifique panorama, souvent critique, toujours sincère, de ce que fut la vie des idées, des livres, en cinquante ans de carrière environ, jusqu’en 2015. Nous y découvrons l’envers du décor, plusieurs faits troublants, dérangeants. Nous y découvrons aussi des histoires d’amitié, d’amour, de forts engagements. Un texte captivant, donc.

Étienne Ruhaud : « Pourquoi la décision de reprendre ce journal ? Je n’en sais trop rien… Lassitude ? […] Le regret de n’avoir pas inscrit les événements de ma vie dans un récit autobiographique vraiment “écrit” au lieu de ces notes jetées à la va-vite, médiocrement rédigées ? »(p. 512, 4 novembre 2012). Vous exprimez à plusieurs reprises de sérieux doutes quant à votre activité de diariste. Pensez-vous, d’une manière générale, que le journal intime n’ait pas de valeur littéraire propre ? Ainsi, considérez-vous Les profanateurs comme une œuvre littéraire ?

Jacques Henric : Il y a des journaux intimes que j’admire, notamment pour leur qualité littéraire, mais pas seulement. Ils ont pour auteurs de grands écrivains français, je pense à Gide, à Claudel, ou à d’autres de moindre envergure comme Cocteau, Jules Renard, Colette, les Goncourt, Morand, Maurice Sachs, Adamov, certains qui me retiennent surtout pour leur contenu mais qui sont eux aussi très bien écrits, ainsi ceux de Renaud Camus, Maurice G. Dantec, Richard Millet, ou le scandaleux (récemment réédité dans on intégralité) de Matthieu Galey… Ce qui est sûr, c’est que souvent le « grand » écrivain se regarde écrire, ce qui peut nuire quelque peu à la véracité de son témoignage sur lui-même et à ses jugements sur les autres. Michel Leiris, dont je cite un propos placé en exergue de mon journal, auteur lui-même d’un monumental journal intime, affirmait « Il ne faut pas faire comme si on se regardait dans la glace ». S’il est un écrivain qui a mis en acte tout au long de sa vie une telle attitude, c’est bien lui. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il appliquait à lui-même la recommandation de Céline aux hommes de Lettres : commencer eux-mêmes à se couvrir soigneusement de merde avant d’écrire, avant d’en barbouiller les autres. C’est ce que feu mon ami Philippe Muray n’a pas pris soin de faire et qui rend son journal Ultima Necat nul et non avenu. En tout cas, c’est cette citation de Leiris qui m’a ôté toute culpabilité d’avoir écrit un journal sans qualité littéraire, mieux de m’avoir confirmé que ma démarche non voulue, non calculée, qui s’est imposée d’elle-même, était plutôt la bonne. J’ai d’entrée prévenu le lecteur que je n’avais pas eu le projet non seulement de travailler pour la postérité, mais pas même en vue d’une publication de mes notes jetées à cru sur des dizaines de carnets et cahiers. Si ça avait été le cas, au moment de les transcrire à la demande des gens de l’IMEC, je ne me serais pas retrouvé avec un grimoire si difficile à relire qu’il m’a fallu, loupe en main, deux ans pour en venir à bout.

Étienne Ruhaud : Évoquant le volumineux journal de Jean-Louis Schefer, vous écrivez : Cette conception du journal où le moindre détail ne nous est épargné me laisse dubitatif, voire récalcitrant (p. 421, 21 octobre 1999). Vous avez épuré votre propre journal pour ne conserver que les faits liés à la création, ainsi que les anecdotes sexuelles. Pourquoi avoir opéré ce choix ?

Jacques Henric : Comme vous l’avez compris, toutes les anecdotes de la vie quotidienne relatées dans un journal m’ennuient. Je n’ai retenu que ce qui concernait la littérature, la politique, la sexualité, parce que celle-ci a eu beaucoup d’importance dans la vie et les œuvres des écrivains présents dans mon journal, dans la mienne évidemment, vu ma vie auprès de Catherine Millet.

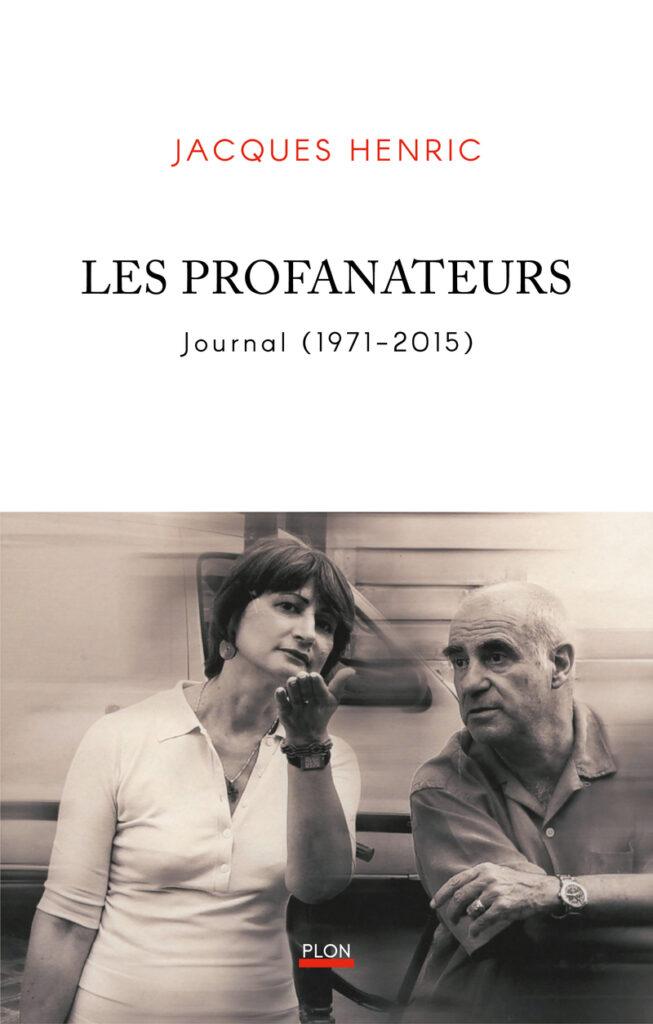

Étienne Ruhaud : Les profanateurs, pourquoi avoir choisi ce titre ?

Jacques Henric : Je peinais à trouver un titre pour résumer le contenu de ce journal qui brasse au long d’une cinquantaine d’années tant de thèmes, tant d’époques, tant de personnalités, tant de conflits de toute nature. Toutes les propositions que je faisais à mon éditeur, Jean-Luc Barré, ne le convainquaient guère, et moi pas plus. Il a fallu la lecture d’un essai de Giorgio Agamben, grand penseur à mes yeux, essai que je ne connaissais pas et qui avait pour titre, quelque peu provocateur, Apologie de la profanation. Il n’y faisait pas l’apologie d’une action de type rad-soc visant les religions, appelant les croyants au blasphème, mais de rappeler tout simplement, en ayant recours à l’étymologie, qu’il existait deux espaces, celui du sacré et celui du profane, et que la littérature occupait ce dernier. Il est vrai que choisissant ce titre Les profanateurs (que la photo de la couverture ne trompe pas ! Catherine Millet et moi ne sont pas les profanateurs annoncés, du moins, ils le sont pour un peu au milieu de la nombreuse troupe de ceux qui occupent la scène de mon journal), ma visée était tout de même de donner à ce titre, un sens polémique : en désignant comme profanateurs des individualités, dans les domaines de la littérature, de l’art, de la philosophie, qui avaient au cours du XXe siècle provoqué des ruptures, chacun dans son domaine, à savoir les surréalistes, les écrivains du Nouveau du roman, de Tel Quel, les philosophes dits de la « déconstruction », les cinéastes de La Nouvelle Vague, de grands solitaires comme Genet, René Girard, Klossowski. Vu mon âge avancé, j’ai eu l’occasion de rencontrer les principaux acteurs de ces mini-révolutions, ils sont présents dans le journal, Aragon, Soupault, Robbe-Grillet, Claude Simon, et tous mes amis de Tel Quel, bien sûr, Sollers, Guyotat, et puis il y a des acteurs, des hommes politiques qui nous ont accompagnés Catherine et moi, Alain Cuny, Jean-Pierre Léaud, Jacques Toubon, Claude Lanzmann, et un grand nombre de femmes écrivains.

Étienne Ruhaud : «Décision de reprendre le journal. La raison : l’historiographie de Tel Quel. Il s’agit là aussi de l’histoire d’un mouvement»(6 avril 1993, p. 191). Les « profanateurs », ce sont peut-être d’abord les membres de Tel Quel. Comment êtes-vous devenu « TelQuelien » et pourquoi ?

Jacques Henric : J’ai lu la revue Tel Quel dès sa parution en 1960. Il y était question des écrivains que je considérais les plus importants de l’époque, les surréalistes notamment mais parmi eux les marginaux, écartés par Breton, dont Artaud et Bataille (qu’on retrouvera lors du colloque de Cerisy qui leur sera consacré). De plus, j’aimais le ton polémique employé par ces jeunes gens qui étaient en gros ceux de ma génération. Nés avant la guerre, ayant connu l’Occupation, la Libération, j’ai été intéressé par l’évolution de leurs engagements politiques, plutôt à droite au début, puis à gauche et très à gauche, et c’est alors le long compagnonnage avec le parti communiste, où je militais, et le court flirt plutôt folklo ave le maoïsme. Je rencontre Sollers en 1965, et ce sera le départ d’une amitié, parfois mouvementée, comme on le voit dans mon journal, qui durera près de soixante ans.

Étienne Ruhaud : Tel Quel, c’est aussi une histoire de brouilles, parfois violentes. Avec le recul, quel regard jetez-vous sur ces années ? Quel bilan pourriez-vous en tirer ?

Jacques Henric : Les brouilles, lorsqu’il y a groupe, sont inévitables, déjà dans les familles. Voyez celles qui ont agité les surréalistes. Il faut lire les trois lettres envoyées par un ancien du groupe, Pierre Drieu la Rochelle, à ses amis surréalistes, où il analyse très bien le phénomène. Le jeu des égos, les luttes de pouvoir, les conflits œdipiens, les fils prêts à déboulonner le père, Freud a tout dit de cette logique là. J’ai vu, à Tel Quel, comment des personnalités plus fragiles ont durement morflé : alcoolisme, tentatives de suicide, séjours psychiatriques. Cela étant, le groupe constitue aussi pour chacun de ses membres, selon une logique toute militaire, une protection. Les attaques contre Tel Quel, relisez la presse de l’époque, étaient permanentes, soutenues, violentes souvent. Elles provenaient de toute les forces politiques de l’époque, droite, extrême-droite, puis gauche et extrême-gauche. La presse sociale-démocrate aussi, à travers Le Monde n’était pas en reste. Il était donc important, quand l’un de nous sortait un livre, que les amis viennent à son aide en publiant des recensions dans une presse qui ne nous était pas hostile. C’est que ce que les ennemis appelaient le « copinage » ou « le renvoi d’ascenseur ». Eh oui ! fallait se défendre. Eh bien ! la guerre, comme disait la Marquise de Merteuil .

Étienne Ruhaud : Ces brouilles semblent souvent liées à des questions d’ego, mais aussi à des problématiques idéologiques. Dans un entretien filmé, sur YouTube, vous vous définissez comme un « communiste dissident ». Vous fûtes longtemps engagé dans les rangs du PCF, proche notamment de Louis Aragon, que vous admirez sans l’épargner, et d’André Stil. Le PCF eut-il un rôle structurant dans le champ littéraire ? L’a-t-il encore ?

Jacques Henric : Je ne crois pas qu’on puisse dire que le parti communiste a eu « un rôle structurant dans le champ littéraire ». La littérature qu’il défendait, via des gens comme André Stil, Jean Kanapa, ou le Aragon d’alors, était celle qui avait les faveurs de l’Union Soviétique, qu’on appelait le «réalisme-socialiste », une littérature de propagande théorisée par Jdanov. Cela dit, des in...