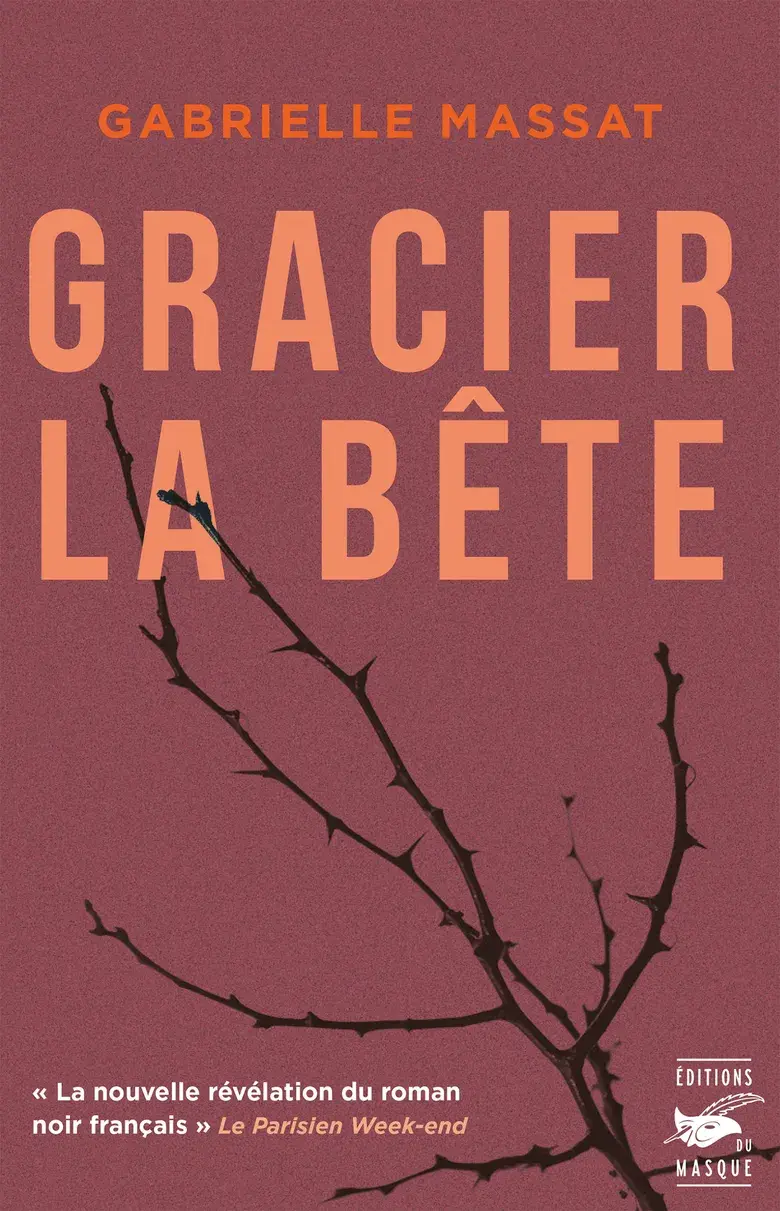

Quelles sont nos bêtes contemporaines ? Telle est la question posée par Gracier la bête en filigrane de son intrigue qui tente de creuser les zones d’ombre qui façonnent l’existence d’individus broyés par leurs contradictions, leurs erreurs et leurs fantômes. Sous le prisme du roman noir, l’œuvre dissèque la violence sous toutes ses formes : institutionnelle, sociale, personnelle. Culpabilité, hantise du passé, quête de rédemption, autant de spectres qui s’entrechoquent aux dures réalités du quotidien et érodent chaque tentative de réparation.

Till Aquilina, éducateur spécialisé dans un foyer pour adolescents en difficulté, se retrouve englouti dans une spirale d’obsession et de culpabilité après l’accident d’Audrey, une jeune placée dont il portait la responsabilité. Miné par le remords, il ne peut s’empêcher de relier cet événement à un de ses épisodes de violence : « C’est moi qui ai disjoncté, grinçai-je. C’est parce que je l’ai fracassée contre un mur qu’elle s’est tirée ». La narration, à la première personne, épouse son regard lucide et désabusé, oscillant entre introspection brutale et investigation compulsive. La disparition de Patricia Marty, mère d’Audrey, devient le point de fixation de ses angoisses, un prisme à travers lequel il revisite ses propres échecs et confronte les défaillances du système de protection de l’enfance. Le récit dévoile avec précision et engagement l’impasse institutionnelle incarnée par la Villa des Prunelliers, lieu d’enfermement plus que de refuge, où les éducateurs tentent de contenir l’incontrôlable en reproduisant des schémas délétères. Les découvertes survenues pendant l’enquête de la disparition de Patricia confrontent Till à ses propres fractures, à une rage latente qui menace d’exploser. Alors, pris dans cet engrenage oppressant, il avance sans certitude, cherchant dans cette enquête désespérée une forme de réparation, tout en étant rattrapé par l’évidence de l’irréparable.

L’écriture imprime un vertige sensoriel, installant une tension constante entre l’homme et son environnement. « Un fouissement dans mon dos attira mon attention. Je me retournai. Un jeune chevreuil venait d’émerger de la forêt. Il se figea au milieu du jardin en nous apercevant – pauvre proie habituée à l’agrainage, incapable de craindre les hommes, même si l’un d’eux était armé d’un fusil ». Cette apparition, fugace mais chargée de signification, s’inscrit dans le paysage mental du personnage, incarnant un sentiment d’alerte permanent. Et l’animal, figé dans l’instant, évoque l’impuissance et l’habituation au danger, un écho aux jeunes du foyer, pris au piège d’un système qui ne les protège qu’en apparence. De fait, les éléments du décor influent sur la perception de Till, reflet insidieux de ses angoisses : la forêt qui enserre la Villa des Prunelliers ne cesse d’étendre son emprise, transformant l’espace en une prison mouvante, façonnée par l’échec et l’obsession. Le récit restitue donc cette atmosphère de tension latente, pendant que les bruissements de la nature, en toile de fond, semblent résonner avec les tourments du protagoniste.

Le regard critique porté sur ce microcosme dépasse la simple dénonciation d’un système à bout de souffle pour révéler une mécanique implacable : chacun tente de survivre avec ses propres armes.

La culpabilité, venin insidieux, ombre tenace

Till est effectivement confronté à une culpabilité qui le ronge, cristallisée dans son comportement envers Audrey, une adolescente fugueuse qu’il n’a pas su protéger. Son monologue intérieur témoigne d’une conscience lucide de ses propres failles, mélange d’ironie et de résignation : « J’avais quelques qualités. Pas beaucoup – j’étais par exemple plutôt loyal, bon cuisinier et, soyons magnanimes, pas totalement idiot. » Cette autodérision masque mal un sentiment de dévaluation personnelle, un mécanisme de défense face à l’échec systémique auquel il est confronté. La violence qu’il inflige à Audrey avant sa fugue marque un point de non-retour : l’homme qui se voulait protecteur devient agresseur, incapable de contenir sa propre rage.

Le roman n’est pas limité au portrait d’un individu en crise ; il interroge également les structures institutionnelles qui renforcent les impasses, qu’elles soient personnelles ou sociales. Parmi elles, la Villa des Prunelliers, foyer d’accueil isolé en pleine nature, devient une allégorie du désespoir social : un lieu dans lequel les éducateurs, malgré leurs efforts, finissent par reproduire des schémas de maltraitance sous couvert de bienveillance. Officiellement pensée pour offrir un cadre de vie plus apaisé, la villa révèle une tout autre réalité : « Il s’agissait essentiellement de cacher aux yeux du monde ces présumés criminels, graines de chômeurs et...