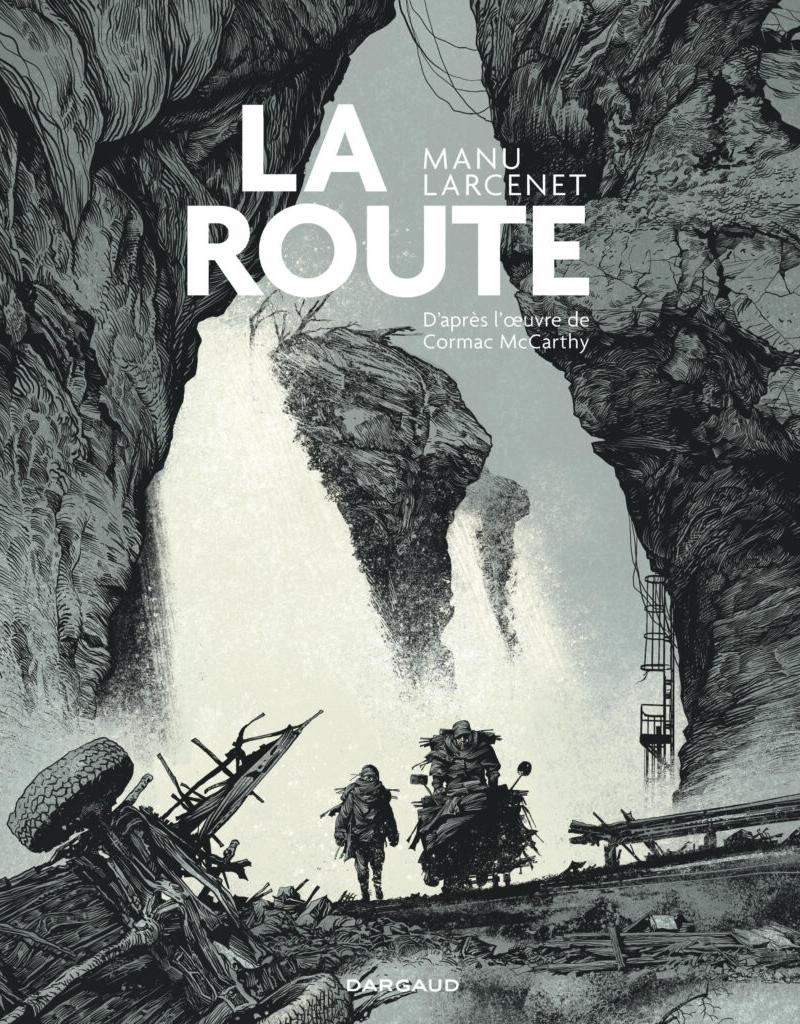

Avec son adaptation graphique de La Route, le roman de Cormac McCarthy, le bédéiste Manu Larcenet s’impose une nouvelle fois comme un maître du genre. Se présentant comme un véritable clair-obscur, cette BD se caractérise par sa composition graphique en noir et blanc. Le trait, travaillé au scalpel, est étonnant de précision. Reprenant au détail près l’œuvre du romancier américain – qui raconte l’histoire d’un père et de son fils plongés dans un monde post-apocalyptique, où ne résident que des cadavres et des cannibales – l’œuvre de Larcenet propose de larges planches sans bulles qui semblent vouloir respecter les pauses narratives voulues par le romancier.

Il en résulte une atmosphère angoissante où les deux protagonistes, murés dans le silence et le repli, tentent de survivre en poursuivant un idéal : celui d’aller vers le sud, où une vie meilleure paraît encore possible. Dans certaines planches, l’utilisation de couleurs sépia contribue à créer des contrastes entre ce monde désolé et celui auquel les deux héros aspirent. Larcenet fait ainsi preuve d’une véritable prouesse graphique, en recréant un récit auquel il donne un nouveau souffle.

Exprimer la solitude et le chaos

À la lecture de l’ouvrage, on ressort scotché par la manière dont Larcenet parvient à installer une atmosphère pesante et angoissante. Chacun se trouve immergé dans ce monde à l’agonie. Les épisodes de repli alternent avec ceux qui évoquent l’omniprésence du danger, représenté par les cannibales. Le moment où ils apparaissent est particulièrement significatif : le père enjoint son fils à fuir rapidement, c’est la seule réaction possible face à eux. Ainsi, à la fin de la page 75, le père dit textuellement : « Viens vite, on s’en va » et le fils répond « c’étaient les méchants, hein ? »

Les cannibales, personnifications de ce monde déshumanisé, nous confrontent avec les aspects les plus inquiétants et les plus cruels de notre propre humanité

Les cannibales, personnifications de ce monde déshumanisé, nous confrontent avec les aspects les plus inquiétants et les plus cruels de notre propre humanité, interrogeant la perversité et les vices qui ont toujours rongé l’âme humaine. Leur présence horrifique ne laisse aucune place à la compassion, comme si, à travers eux, l’auteur nous enfermait dans un tête-à-tête obsédant, où nous sommes tenaillés entre le désir vital de s’évader de cet univers horrifique et la fascination qu’on éprouve pour cette terre désolée.

La précision du trait et la capacité suggestive des crayonnés suscitent un sentiment de terreur et de pitié proche de la catharsis, le lecteur s’identifiant de cette manière aux protagonistes. Projetés au cœur de ce monde inhumain, nous nous sentons, nous aussi, oppressés et nous épousons mentalement la condition éprouvante de l’homme et de son fils.

Comment recréer du lien et du sens dans un monde désolé ?

Les deux protagonistes, le père et son fils, entretiennent une relation fusionnelle. Le fils, chétif, est protégé par son père, qui n’a de cesse de le réconforter et de le convaincre de ne pas céder au désespoir. La rixe qui l’oppose à un inconnu menaçant de les tuer est, avec la présence des cannibales, le seul lien qu’ils entretiennent avec un monde entièrement hostile. Comme si, conformément à la doctrine professée par Hobbes, l’homme était devenu un loup pour l’homme. Happé par la puissance graphique et narrative d’un ouvrage, quasiment en tous points conforme à l’œuvre originale, on en ressort groggy. Partageant l’errance sans fin des protagonistes, on finit par se demander si un quelconque espoir reste encore possible, et si cette quête vers un sud mythifié peut véritablement aboutir. Le seul choix qui s’offre à eux réside dans la préservation de deux qualités morales essentielles : la ténacité et l’esprit de lutte.

Partageant l’errance sans fin des protagonistes, on finit par se demander si un quelconque espoir reste encore possible

Père et fils ne sont pas nommés. Ici, la volonté du bédéiste est manifeste : il s’agit de donner à ces héros anonymes une dimension universelle et de les représenter comme deux entités archétypales. Leur idéal d’un sud inaccessible, où l’océan chatoie de couleurs autres que celles du gris saumâtre des rivières où leur monde est plongé, semble bien être le but, l’idéal d’une vie meilleure que quiconque peut désirer. En attendant, il s’agit d’habiter ce monde en investissant au mieux l’instant présent, puisque tout futur reste hors de portée.

Se réapproprier l’œuvre

Manu Larcenet s’est réapproprié le roman de McCarthy de façon magistrale, en y imposant sa propre vision d’artiste. Soucieux de respecter l’œuvre originale, il a ouvert son récit avec des planches muettes, ne commençant à insérer des bulles qu’à partir de la troisième page et laissant au dessin la tâche de délivrer à lui seul un propos. Ces libertés prises vis-à-vis de l’œuvre originale créent une espèce de brouillage quant à l’identité des personnages et ouvrent un espace où l’imaginaire du lecteur peut s’engouffrer. C’est par ce genre de procédé que la densité du roman est restituée par le trait du dessinateur.

Une question surgit, pour conclure : est-ce la seule manière envisageable de représenter fidèlement les non-dits, l’inexpliqué, et de rendre compte d’un monde totalement désenchanté, où toute parole semble vaine ou proscrite ?

- La Route, Manu Larcenet, éditions Dargaud, 2024.