Mary Wollstonecraft, Nelly Bly, Gertrude Bell, Alexandre David-Néel, Ella Maillart, Annemarie Schwarzenbach, Helen Lloyd,… La liste est longue, leurs périples plus vastes encore. C’est la voie de deux de ces écrivaines aventurières que vous vous apprêtez à suivre. Parties en Ford de Suisse jusqu’en Afghanistan, juste avant que la Seconde Guerre mondiale n’éclate, elles déroulent sur des kilomètres de routes cabossées les profondeurs de l’âme humaine. Cet article revient notamment sur la trajectoire extraordinaire d’Ella Maillart qui désire s’éloigner de l’Europe vieillissante pour s’élancer à la découverte de régions lointaines.

Mais je commençais à découvrir ce que l’avenir

ne ferait que confirmer : pour la première fois,

le voyage dans le monde objectif ne parvenait plus

à me captiver entièrement. Car le monde est moins réel

que ce qui active notre vie intérieure.

Ella Maillart, La Voie cruelle.

Les yeux mi-clos, la tête renversée en arrière, la sainte se pâme dans un froissement blanc. Sa bouche exhale un souffle divin. Traversée, Thérèse d’Avila vient de connaître une parfaite extase ; sortie d’elle-même, elle s’élève de son château intérieur. Face aux « conquérants des Amériques », la carmélite oppose une « aventure plus difficile, plus héroïque que toutes les vôtres » : la conquête d’un monde toujours jeune ; la conquête de soi. « Osez me suivre et vous verrez ! » lance-t-elle aux incrédules. Au début du XVIe siècle, dans l’Europe des « Grandes découvertes », deux voies contradictoires se risquent à des explorations également qualifiées de « nouvelles ». L’une mène à la découverte aveugle de contrées inconnues ; l’autre guide vers les charmes d’une clôture éternelle, rythmée par la contemplation. L’une est horizontale et mobile, l’autre, verticale et placide.

Quelques temps plus tard, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale et loin d’une Europe vieillissante qu’elle estime rongée par la violence, Ella Maillart (1903-1997) emprunte ce qu’elle nomme La Voie cruelle dans son plus beau livre ; un trajet en Ford qui les conduit, avec son amie et compatriote suisse Annemarie Schwarzenbach, jusqu’aux déserts afghans. Ella Maillart place ce récit sous l’égide de Thérèse d’Avila, qu’elle cite en exergue, et plus généralement de tous les grands mystiques. Nul Christophe Colomb ni grand aventurier n’inspirent cette œuvre initiatique, où jouissance et souffrance s’entrelacent. E. Maillart s’y voue tout entière à la quête de l’âme ; avec pour promesse à Annemarie Schwarzenbach, surnommée « l’ange déchu », que « sur la surface de la terre, là où j’ai déjà voyagé, je retrouverai le chemin qu’il nous faut suivre ; et intérieurement, où dès longtemps je me pose des questions semblables aux vôtres, que le peu que j’ai trouvé puisse vous aider à vivre jusqu’à ce que vous trouviez ce qu’il faut trouver par soi-même ! » (Maillart, 2001, p.27). Suivons la voie.

Ainsi grandit « Kini »

Adolescente, Ella Maillarta fait sien l’horizon infini des grands navigateurs. Avec Hermine de Saussure, qu’elle surnomme « Miette », Ella, ou « Kini », quitte les eaux faussement tranquilles du lac Léman pour de fugaces mais lumineuses navigations en Méditerranée. Elle se lie d’amitié avec Alain Gerbault, rêve d’une traversée en solitaire de l’Atlantique, avant d’abandonner, quelques années plus tard, cette vie de « vagabonde des mers ». Championne de ski, entraîneuse de l’équipe suisse de hockey féminin, Ella slalome entre les petits boulots, ne s’attache à rien de figé. Ce n’est qu’en 1930 que sa vie prend un de ces détours qui la rendront fameuse, lorsqu’elle se rend à Moscou, pour rédiger un reportage sur la jeunesse post-révolutionnaire. Dorénavant, chaque voyage exige sa rétribution en mots, gage d’une liberté totale. D’un second périple en Asie centrale, Ella Maillart fait jaillir à marches envolées Des Monts célestes aux Sables rouges. Et s’éprend du mode de vie nomade. À son retour en Europe, sa renommée gagne en envergure ; les journaux se saisissent de ses pas. Envoyée en Mandchourie en 1934 pour couvrir l’invasion japonaise, elle se décide à gagner le Xinjiang (Turkestan chinois) en compagnie de Peter Fleming, alors reporter pour le Times. Leur périlleux itinéraire les conduit de Pékin à Srinagar au Cachemire, au cours de sept mois de petit trot et de tsamba absorbée en hâte. Ils y sillonnent des Oasis interdites, fidèlement décrites, ou plutôt retranscrites dans un livre publié en 1936, pour que rien ne soit oublié de cette région refoulée, où chaque vide vous comble. Irrémédiablement attirée par l’Asie, Ella Maillart parcourt la Turquie, l’Inde, l’Iran et l’Afghanistan pendant deux ans, et raconte avec minutie ses expéditions dans de nombreux reportages. Mais il lui manque quelque chose ; courir d’une contrée à une autre ne suffit qu’à « tuer le temps » (Maillart, 2001, p. 262).

Vers l’Orient : fuites horizontales

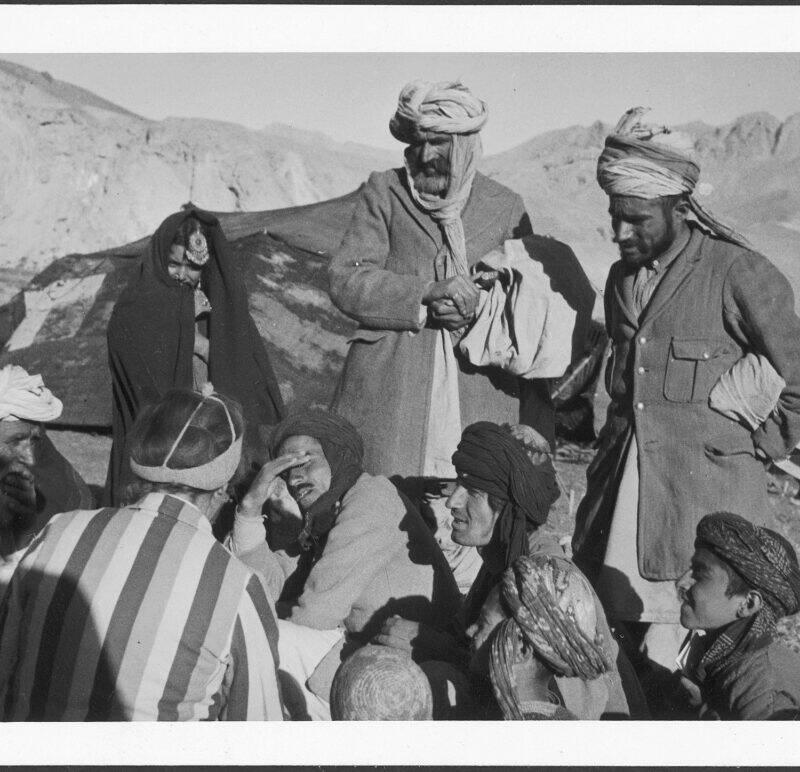

En 1939, Ella installe sa pensée comme une tente hors de cette Europe qui a fini selon elle par « dérailler » : « Sans doute la connaissance de soi peut être acquise n’importe où ; mais j’étais trop faible ou trop bête pour échapper à la contagion des révoltes, des paniques, des militarismes et de la manie de faire des plans qui enfiévrait l’Europe. En Occident, tout le monde semblait être aussi égaré que moi-même, pourquoi ne pas aller vers l’Orient ? » (Maillart, 2001, p.59). Elle s’intéresse alors de près à l’ethnographie ; et porte son regard vers une tribu montagnarde afghane. Ella veut saisir le monde à sa source vive, voir et apprendre. Pourtant habituée et même attachée aux voyages en solitaire, elle accepte de partir avec Annemarie Schwarzenbach, dans l’espoir avoué de sauver sa jeune amie de ses addictions à la drogue. Son remède ? La route. Sa compatriote suisse dispose justement d’une Ford rutilante, qu’elle se propose de conduire la majeure partie du temps jusqu’à Kaboul. Les deux femmes nouent alors un pacte tacite : elles doivent, par ce voyage, « devenir enfin des êtres conscients, capables de répondre d’eux-mêmes » (Maillart, 2001, p.26).

L’appel de l’Orient motive leur fuite hors d’Europe. Il n’y a pas de sens alternatif. Aucun retour en arrière n’est possible ; leur départ s’apparente à un sauvetage personnel face à l’implosion des valeurs collectives : « Loin d’une tremblante et fiévreuse Europe, je voulais simplement tourner mes regards en moi-même » (Maillart, 2001, p. 58). Elles trouveront, dans une région désertique d’Asie centrale, la source d’une énergie vitale, parce que puisée dans une nudité totale. Tout au long de leur voyage, Ella s’efforce de troquer son origine arbitraire pour une révélation choisie : « Nous étions au cœur d’un vieux, très vieux monde. […] Dans ce grand espace vide, il y avait à ce moment moi-même et la terre, et nous formions une paire d’amis s’entendant bien. Réduit à l’essentiel, le monde n’avait pas grand-chose à m’offrir […] Rien de trop, et presque rien du tout » (Maillart, 2001, p. 273). Chaque paysage parcouru lui permet de se réfugier dans l’infini de l’immédiateté.

Chaque paysage parcouru lui permet de se réfugier dans l’infini de l’immédiateté.

Ella Maillart fait barricade, par son récit, aux nouvelles venues d’un autre temps, d’un autre espace. Ce qui frappe de prime abord, lorsqu’on parcourt La Voie cruelle, c’est le mouvement vagabond de l’écriture, qui semble couler sans obstacles, avec la ferveur naïve selon laquelle on pourrait encore, au début du XXe siècle, couper les ponts, saborder les regards en arrière ; oublier les tragédies de l’histoire. Les échos inquiétants qui arrivent par bribes au fil de leur traversée s’étiolent petit à petit dans la narration. Une fois passée l’Autriche, où elles croisent un maître d’école nazi, chaque kilomètre est une tentative de réparation du monde, de déplacement de son centre de gravité. Laconique, Ella Maillart apprend à Kaboul, au terme de leur périple, que l’engrenage du conflit est enclenché : « Puis la guerre éclata dans la lointaine Europe » (Maillart, 2001, p. 293). Pourtant pas si lointaine, puisque cette guerre lui ferme les portes du Kafiristan (l’actuel Nouristan), où elle s’apprêtait à vivre en ethnographe.

Toutefois, Ella Maillart ne cède jamais à la tentation d’un détachement radical vis-à-vis de ce qu’elle quitte sciemment : une civilisation occidentale qualifiée de « matérialiste »: « Cette attitude des Asiatiques est en réalité une réaction inévitable provoquée par la condescendance avec laquelle l’Occidental apporte à l’Orient son progrès mécanique, comme si celui-ci était une religion révélée donnant la clé de tous les problèmes » (Maillart, 2001, p. 119). Et ne tombe pas, à l’inverse, dans une vision stéréotypée des pays parcourus. Elle reste attentive à saluer chaque rencontre plutôt qu’à se gorger de préjugés. En un mot, elle nous laisse le privilège de l’étonnement. La voyageuse suisse ne serait pas la première, pourtant, à avoir imaginé l’Orient comme une terre où l’ignorance est synonyme d’innocence. S’il est vrai que, dans sa recherche d’un Afghanistan encore vierge des influences occidentales, Ella Maillart souhaite comprendre « la cause profonde de notre instabilité », afin d’apprendre comment ses contemporains ont « cessé d’apprendre à vivre en accord avec leur cœur » (Maillart, 2001, p. 177), on ne peut la ranger parmi les écrivains orientalistes, au sens que leur donne Edward Saïd quarante ans plus tard. Son récit se montre trop plein de franchises et d’hésitations, trop saturé de détails parfois, ne s’accordant aucuns raccourcis évidents ou effets superflus pour en relever le pittoresque. Lorsqu’elle s’émerveille de la splend...