En s’aventurant dans les méandres des tensions néocoloniales, Le rire et le couteau tente d’explorer un large éventail de thématiques, au risque de déborder de son propre cadre. Mais c’est précisément dans ces débordements que le film touche à une vérité plus fragile, tissée dans l’épaisseur de l’intime, n��’abolissant pas les rapports de force, mais les fissurant. Espoir d’un hors-champ où un autre lien devient possible.

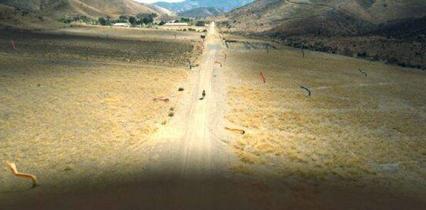

La première scène nous projette dans un espace aride, presque onirique : un homme seul, perdu dans l’immensité du désert, surgit comme un mirage, sans origine apparente. Très vite, une question affleure : comment est-il arrivé là, avec cette voiture ? Cette opacité initiale, loin de se dissiper, constitue l’un des moteurs secrets du film. Le rire et le couteau ne dissimule jamais l’étrangeté de son protagoniste, Sérgio, ingénieur portugais mandaté en Guinée-Bissau pour rédiger un rapport d’impact relatif à la construction d’une route. Mais tout en lui (sa peau qui ne résiste ni au soleil ni aux fièvres, ses réflexes culturels, son regard empreint de bonne volonté) le désigne comme un corps étranger au tissu vivant du pays qu’il prétend évaluer.

Le film se déploie ainsi dans un tâtonnement humaniste, sincère mais lucide, où chaque geste de compréhension semble toujours menacé par le malentendu. Avec une démarche didactique assumée, en accord avec les préoccupations décoloniales actuelles, le réalisateur Pedro Pinho met à nu l’ambiguïté du regard occidental, même animé des meilleures intentions. Les élans de Sérgio, nourris d’un idéalisme technocratique, se heurtent à la complexité des réalités locales, révélant les impensés d’une présence européenne dans un espace néocolonial.

La force du film réside sans doute dans sa capacité à conjuguer rigueur dramaturgique et dérive sensible. Pinho montre un certain talent à dessiner des personnages complexes, à faire parler les silences, à laisser affleurer les tensions sous les mots. La mise en scène épouse ce mouvement : sinueuse, parfois lente, elle suit les personnages au plus près, les accompagne dans leurs errances, épouse leurs incertitudes. Le choix formel (pellicule pour le jour, numérique pour la nuit) matérialise cette oscillation entre deux régimes de perception, entre l’archive et l’immédiateté, entre la distance ethnographique et l’intimité sensorielle. La caméra portée, souvent instable, confère au récit une physicalité vibrante, traduisant à même l’image l’instabilité du rapport entre l’observateur et l’observé.

Cartographies disjointes, récits dispersés

Les personnages dérivent à travers une mosaïque de paysages disjoints : désert brûlant, cours d’eau trouble, villes saturées, hôtels modestes, villas cossues, salles climatisées et clubs nocturnes. Ce simple glissement d’un espace à l’autre dessine déjà une cartographie des inégalités, dont la violence diffuse ne fait que s’intensifier à mesure que le capitalisme mondialisé creuse ses sillons.

“À l’image du monde qu’il tente de saisir – un monde disloqué, saturé, en perpétuel déséquilibre – Le rire et le couteau revendique sa fragmentation.”

Le film embrasse une constellation de problématiques – masculinité toxique, crise écologique, extractivisme, néocolonialisme, racisme systémiqu...