« Les artistes ont été les premiers à prendre les choses au sérieux ». C’est avec cette phrase intrigante que Laurence Bertrand Dorléac ouvre l’exposition dont elle est la commissaire, au Louvre jusqu’au 23 janvier. Je m’y rends un jour de pluie. Aux Tuileries pas un bruit, pas un chat ne foule les feuilles mortes — tout le monde semble s’être réfugié au musée tant la file d’attente est longue. Or sitôt franchi le seuil du hall Napoléon, une éruption de couleurs vives me sort de cette léthargie automnale. Il s’agit d’un extrait projeté du Zabriskie Point d’Antonioni, montrant une explosion d’objets pulvérisés par milliers dans le bleu du ciel, qui enchâsse sur deux murs le titre de l’exposition posé en gros et en gras : « Les Choses ». On vient pour que nous soit contée « une histoire de la nature morte », c’est le sous-titre discret de l’exposition. Mais l’extrait d’Antonioni porte en germe ce dont il sera vraiment question plus loin. D’une débauche d’objets, certes, mais encore d’une remise en question radicale et explosive de nos a priori sur ce genre artistique.

Objets sans frontières

La dernière grande exposition française sur la nature morte était signée Charles Sterling en 1952. Depuis, le genre n’avait suscité que peu de débats — comparé surtout à son frère aîné le paysage, objet de plusieurs essais dont celui du célèbre Jacques Rancière. « Les Choses » fait le pari de renouveler l’intérêt pour la nature morte en sortant des sentiers battus. En l’ouvrant à d’autres continents (l’Asie, l’Afrique), à d’autres périodes historiques (Préhistoire et Égypte antique) et à d’autres médiums artistiques (sculpture, photographie, vidéo), elle excède les limites qui la bornaient à la peinture des époques moderne et contemporaine en Europe.

Les premières salles relèvent le défi avec brio. Parmi les 170 œuvres sélectionnées, les pépites sont nombreuses. Après les quinze haches préhistoriques sculptées sur l’île de Gavrinis, qui préfigurent un thème clef de l’exposition (l’accumulation des objets), on se retrouve nez-à-nez devant un étonnant squelette en pied, surpris avec deux cruches à vin sur une mosaïque pompéienne du Ier siècle. L’économie de moyen avec laquelle il est représenté contraste avec les autres mosaïques antiques, plus raffinées, et le rend d’autant plus frappant. Non loin l’admirable Annonciation de Rogier van der Weyden nous arrête. L’exposition invite à y voir autre chose que la scène biblique. La peinture à l’huile, objet de nouvelles expérimentations en Flandre à l’époque du peintre, permet de rendre l’infime avec une extrême minutie. Une fiasque d’eau accompagnée de gros fruits d’un côté, une bassine et un lustre scintillant de l’autre. Sous couvert d’un symbolisme masqué par le réalisme de chaque détail, tout renvoie à la Vierge. Mais en dehors du réseau complexe de signification auxquels ont trait ces objets, on ne peut s’empêcher de penser au plaisir ressenti par l’artiste en les peignant. En face, c’est avec un zèle similaire que le moine Dong Qichang a peint au XVIe siècle des œillets rongés par les insectes et jaunis par le temps. La manière de traiter le motif végétal fait écho à la nature morte européenne, qui au même siècle s’érige en genre à part entière.

Back to basics

Pourtant, dès la quatrième salle, ce décloisonnement de la nature morte s’essouffle. Les grands classiques du genre entrent en scène. Deux Arcimboldo, trois Chardin, de nombreuses asperges de Manet, bodegones et autres stilleven hollandaises répondent à l’appel. La période qui court du XVIIe au début du XXe siècle, déjà traditionnellement rattachée au genre, occupe beaucoup de place. La part d’inédit qu’offre « Les Choses » en est un peu réduite. Plusieurs curiosités issues de prêts surprennent toutefois : ainsi une petite gouache de la fin du XVIIe (Intérieur d’un magasin de porcelaine et d’objets chinois). Peinte sur les ailes d’un éventail asiatique, elle montre une boutique de chinoiseries. Ici, par une curieuse mise en abîme, la « chose » montre sur elle-même le lieu de sa vente : l’éventail témoigne de sa propre marchandisation.

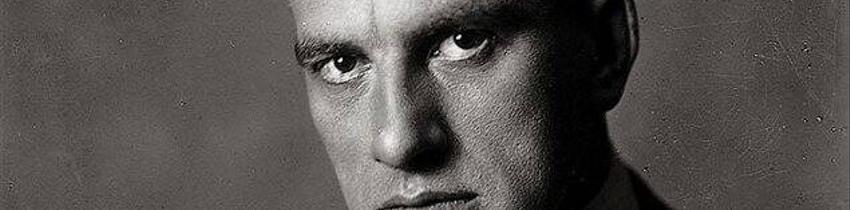

Le dialogue instauré avec des œuvres d’artistes vivants, qui scandent çà et là le parcours avant d’être célébrées dans la dernière séquence, éclaire les grands classiques à la lumière des préoccupations de notre époque. C’est particulièrement réussi au cœur de l’exposition. Parmi la cohorte des chairs rutilantes d’un Rembrandt (Le bœuf écorché) ou d’un Goya (Nature morte à la tête de mouton) trône l’impressionnante Tête de vache photographiée par Andres Serrano en 1986. L’animal au cou coupé nous guette du coin de l’œil, l’air tristement accusateur. L’image nous parle de la cruauté des hommes envers les animaux. À ses côtés, L’Agneau de Dieu peint par Zurbarán sur un motif en apparence similaire — l’animal face à la mort — dit tout autre chose : le sacrifice de Jésus-Christ. Parfois ce dialogue avec l’art contemporain semble moins fécond. C’est le cas pour les pastiches d’œuvres anciennes, nombreux dans l’exposition. Ainsi le tableau de Gilles Barbier (qui reprend Jacopo de’ Barbari) ou le dessin de Pierre Buraglio (qui cite une encre sur papier japonaise du XIIIe siècle). Leur apport à la réflexion générale sur la représentation des choses est moins perceptible ; ils rappellent surtout que les artistes d’aujourd’hui citent ceux d’hier.

Une exposition gargantuesque

Le nombre immense des toiles, des époques et des questions abordées peut donner le tournis. La muséographie déborde, comme pour faire écho au contenu des œuvres qui fourmille déjà de détails. Certaines peinent à trouver leur place, tel l’énorme vase-vanité signé Barthélémy Toguo qui se retrouve encastré dans un mur faute d’espace. Les couloirs labyrinthiques de l’exposition sont étroits, parfois oppressants en cas de forte affluence et peuvent rendre difficile le recul sur les œuvres. L’œil, dans ces méandres, manque parfois de s’étouffer.

Loin d’être gratuite, cette surabondance est rendue nécessaire par le passage d’une terminologie �à une autre, de la « nature morte » à « l’art de la représentation des choses » dont la nature morte ne serait qu’un aspect. Volontairement floue et très inclusive, l’expression de « chose » est cependant plus adaptée pour suggérer que les objets sont loin d’être « morts », car les artistes nous montrent qu’« ils ont une action sur nous »explique Laurence Bertrand Dorléac. Cette dernière idée, chère aux tenants de l’agency des objets (parmi eux Bruno Latour, décédé il y a deux semaines) interroge. La formule selon laquelle les choses furent après le Moyen Âge « représentées pour elles-mêmes » — c’est-à-dire sans allégorie, sans renvoyer à autre chose — peut être débattue. Qu’est-ce qui motive la représentationdes « choses » ? La question traverse l’exposition. S’agit-il seulement de nous parler de nous, par un jeu de miroir ou de ventriloquie ? Ou bien d’accorder une dignité aux objets, de les prendre au sérieux jusqu’à les placer au même niveau d’importance que les humains ?

Quoi qu’il en soit, on se dit en sortant que l’homme est partout dans ces représentations d’objets. C’est son absence qui pèse dans les images, que l’on ressent dans un couteau laissé sur le bord d’une table, un fruit oublié et rongé par les insectes, ou bien sûr dans une tête de mort. Et cette absence rappelle peut-être que l’homme s’est toujours vu au centre de son environnement : que l’existence de l’objet, loin d’être autonome, dépend avant tout du sujet. « Les Choses » ouvre ce débat parmi d’autres. Il ne faut pas la manquer ; chacun y trouvera matière à penser.

Crédit photo : Andres Serrano, Cabeza de vaca, 1984, photographie. Paris, collection Antoine de Galbert © Collection Antoine de Galbert, Arthur Toqué © Andres Serrano