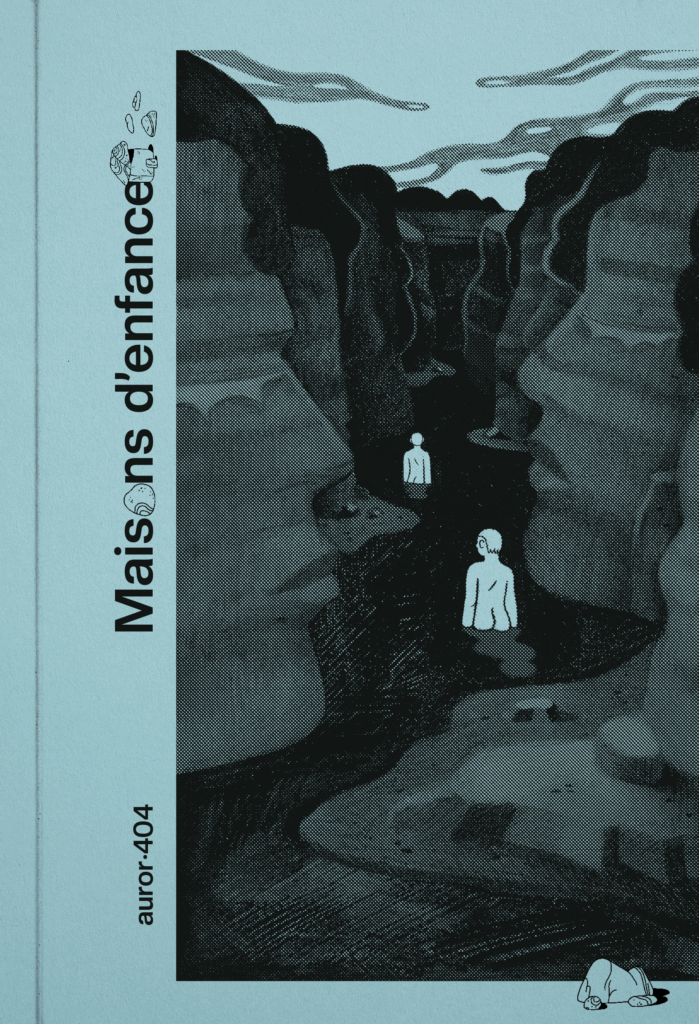

Publié aux éditions Burn~Août, Maisons d’enfance est le premier roman d’auror:404. Habitué·e aux fanzines et aux blogs, l’auteurice travaille une langue ciselée, à la frontière entre écriture de l’intime et regard sociologique. Dans ce livre où s’entremêlent dialogue et introspection, iel nous invite à penser les rapports de domination qui s’exercent dans les relations amoureuses, amicales et militantes. En creux, auror:404 évoque les violences adultistes subies pendant l’enfance et les conséquences qu’elles ont à l’âge adulte, sur nos manières de relationner avec les autres et d’en prendre soin.

Luce Giorgi :Avant toute chose, j’aimerais évoquer avec toi le contexte dans lequel tu places l’intrigue. Si le livre semble très actuel, tu as choisi de l’ancrer dans une temporalité bien précise. Tes personnages nous renvoient en 2013-2014, au moment de la Manif pour tous. C’est une époque particulièrement violente, où les discours homophobes pullulent de manière totalement décomplexée dans les médias et dans la société en général. Pourquoi as-tu choisi d’inscrire l’histoire dans cette époque-là précisément et, selon toi, qu’est-ce que ça fait à la narration et aux personnages d’évoluer dans cet environnement ?

Auror:404 : Ça me semblait important que ce soit la toile de fond du roman. Évoquer cette période-là, c’est faire une mémoire des luttes. Les années 2013-2014 ont été extrêmement violentes pour la communauté queer. Ce qui est parfois retenu par les hétéros, c’est seulement l’aspect ridicule de la Manif pour tous. Les gens se souviennent de quelques mèmes, qui ont été repris dans des médias de gauche… alors que ce n’est pas du tout représentatif de la violence que ça a charriée, ni de l’hostilité permanente à laquelle on était confronté·es dans l’espace public. Au niveau des personnages, le fait de les placer dans ce contexte, ça permet d’expliquer pourquoi ça « matche » aussi vite. Les alliances intimes et militantes qui se lient entre Samaël et l’anthropologue se justifient par cet univers hostile.

LG : Maisons d’enfance, c’est le récit d’une rencontre. Le texte est en grande partie adressé. Le narrateur, Samaël, s’adresse à un homme, cet anthropologue dont tu parles, avec lequel il va nouer une relation à la fois amoureuse, militante et intellectuelle autour des violences adultistes. Comment abordes-tu ce sujet et, selon toi, pourquoi est-il important de passer par la fiction pour le traiter ?

Auror:404 : La violence et l’emprise, ce sont des thèmes un peu obsessionnels chez moi… Quand on vit un trauma dans l’enfance, il faut des temporalités longues pour comprendre son vécu. La catégorie enfant est toujours sous le joug des adultes. Pour que la parole puisse advenir, il est nécessaire de réunir certaines conditions psychiques, matérielles, physiques et symboliques. L’écriture permet de se réapproprier son histoire, dans une temporalité qui convient pour le faire.

La fiction permet de montrer des complexités intimes. Mes personnages ne sont pas parfait·es : iels ont des angles morts et des défauts. Samaël peut avoir un côté agaçant à se laisser faire. Mais ça s’explique par son vécu : il a été victime de violences intrafamiliales et c’est marqué dans son corps. Ça influe sur sa manière de rencontrer et d’entrer en relation avec les autres. Elsa Dorlin a théorisé la question du « care négatif ». Pour les personnes ayant vécu des violences pendant l’enfance, un des instincts de survie est d’anticiper outre mesure les besoins de la personne qui pourrait exercer une violence sur elles. Sous couvert d’une attention positive à l’autre, elles cherchent en réalité à devancer la violence qu’elles pourraient subir, pour mieux l’éviter. Il est très difficile de se défaire de ce mécanisme de défense à l’âge adulte… C’est dans ce cadre que Samaël rencontre cet universitaire. Très égocentré, cet homme va renforcer cette dynamique de « care négatif » et construire une relation d’emprise.

D’ailleurs, il n’a pas de prénom, contrairement aux autres personnages. Cette absence traduit la fascination presque adolescente de Samaël, tout en transformant l’anthropologue en une figure-type. Il ne s’agit pas d’un anthropologue spécifique, mais de montrer que l’université, en tant que système carriériste, écrase – ou rattrape parfois – des gens qui étaient au départ de bonne volonté…

LG : On le sent très précisément à certains moments du récit et dans l’évolution de leur relation. Ce sujet des violences adultistes rapproche ainsi les deux hommes, mais creuse également un écart entre eux. S’il s’agit à tous les deux de leur champ « d’expertise » (Samaël étant éducateur dans une MECS – Maison d’Enfants à Caractère Social), une distinction s’opère parfois avec violence entre le « terrain » et le monde de la recherche.

Auror:404 : Dans le roman, c’est vrai, il y a une friction entre militantisme de terrain et recherche universitaire. Dans les conditions matérielles actuelles, le militantisme est traversé par des luttes d’ego et des rapports de force, car ça implique souvent des postures publiques. Certains narratifs sont biaisés : peu de gens insistent sur leurs endroits de privilège. Or, nos espaces de prise de parole sont tellement réduits que ça crée des situations de violence. Les universitaires sont celleux qui ont le droit à la parole. Les gens qui sont dans le faire, les « petites mains », sont invisibilisé·es, silencié·es et parfois utilisé·es, voire vampirisé·es. Ce sont des choses douloureuses que j’ai pu observer dans les milieux dans lesquels j’ai moi-même milité et dont j’avais envie de parler.

Dans l’histoire, le fait de remettre dans la bouche du personnage principal, qui est le militant de terrain, les paroles de l’universitaire, ça crée une inversion. Un retournement. C’est Samaël qui observe la bourgeoisie et non l’universitaire bourgeois qui va observer le militant de terrain. Il y a une ironie dans cette situation.

LG :L’opposition entre les deux personnages principaux se cristallise autour du motif de la maison. Dans tout le livre, il y a une forte identification des personnages aux lieux qu’iels traversent, habitent ou ont habité durant leurs enfances. J’irai même plus loin en disant que, dans ce récit, les lieux assignent une place aux personnages – une place dans la famille, un rôle dans la société – et rejouent des mécanismes de domination, que l’on va retrouver par ailleurs au sein de la relation entre Samaël et l’anthropologue. Est-ce qu’il y avait une volonté de montrer que la lutte des classes passe aussi par “la lutte des places”, pour reprendre une expression du géographe Michel Lussault ?

Auror:404 : Je voulais écrire sur la question des héritages queer – des héritages matériels, symboliques et historiques. Dans la littérature qui aborde les questions queer et celles de violences faites aux enfants, on retrouve des référentiels bourgeois auxquels j’avais du mal à me rattacher : la maison familiale. J’écris à partir du réel et des sensations. Comme le personnage principal, j’ai grandi dans le Pas-de-Calais, dans une maison insalubre. J’ai vraiment expérimenté dans mon corps ce que ça fait de devoir cacher en permanence son habitation et de ne pas pouvoir inviter chez soi. Et ce que ça crée en termes de redevabilité.

Lorsque Samaël est invité dans les Cévennes, il sait qu’il ne peut pas rendre la pareille. Il va donc compenser, en faisant le travail émotionnel. Cette situation crée une asymétrie dans la relation. Samaël écoute et l’anthropologue parle et n’écoute pas, ou seulement dans des moments qui sont décidés par lui et parce que ça a un intérêt pour lui. Dans tout le récit, j’ai tissé le champ lexical de l’argent, de l’intérêt et du profit.

Ça m’a permis de questionner la notion de « cadeau » et d’hospitalité, du côté bourgeois. À qui fait-on plaisir ? À l’autre ou à soi ? Est-ce qu’on réfléchit aux conditions d’accueil qui feront que l’autre se sentira bien ? Car quand on se situe à l’endroit du privilège, c’est à nous de faire le travail pour mettre l’autre à l’aise et à penser aux moyens de réparation ou d’introduction de justesse et de justice à placer dans la relation. Ce qui ressort chez l’anthropologue, c’est qu’il ne fait jamais ce travail, même s’il a conscience de ses privilèges. Il prétend être dans des endroits de justesse, mais en réalité, il impose une violence symbolique en choisissant parmi ses ami·es les « VIP » qui auront le droit de passer l’été chez lui pour le « divertir ».

Pour moi, la question du collectif était essentielle, même si le terme de « famille choisie » est souvent galvaudé. Contrairement à l’anthropologue et à ses ami·es, les personnes qui entourent Samaël essayent de prendre soin les un·es des autres, même si elles ne sont jamais dans des postures parfaites ni dans une « pureté militante ». À travers des personnages « secondaires » comme Aya, sa collègue de travail, ou Ludo, son meilleur ami, j’évoque aussi les questions d’islamophobie et de validisme dans la communauté queer. Car il y a d’autres lieux dans lesquels Samaël se déplace et qui ne sont pas toujours adaptés aux normes pour les personnes handies, par exemple.

LG : Maisons d’enfance est un livre sur la parole. Plusieurs registres cohabitent : des souvenirs d’enfance qui ressurgissent au contact de la maison du père, de l’analyse sociologique dans cette maison dans les Cévennes et auprès de cet anthropologue qui monopolise la parole, en passant par la difficulté à verbaliser en séances de psy ou auprès des proches… Il y a la question sous-jacente de qui est légitime à parler ou plutôt qui se sent légitime à prendre la parole. D’ailleurs, je trouve qu’il y a une cohérence avec la forme du livre puisqu’il est ponctué de chapitres courts, dans lesquels la narration oscille entre les dialogues (le discours direct) et les propos rapportés (le discours indirect). Comment as-tu conçu cette architecture ?

Auror:404 : Oui, la parole est cruciale dans le livre. Ce qui est assez marrant, c’est que j’ai évité pendant longtemps d’écrire des dialogues. Le dialogue, ça ne pardonne pas : un dialogue qui sonne faux, on l’entend tout de suite. C’est un exercice difficile, mais c’était important pour moi de poser les questions : « Qui a le droit à la parole ? Qui se sent légitime pour parler ? », mais aussi de montrer, pour les personnes qui ne se sentent pas légitimes, ce qu’il en coûte d’arriver à parler finalement.

Dans la construction du récit, j’avais des fiches-personnages, qui explicitaient les raisons pour lesquelles certain·es parlaient de telle ou telle manière. Lorsque le père apparaît au début du roman, il est difficile de dater sa parole. Il y a un flou temporel : on pourrait très bien être au début du XXe siècle. Dans la bouche du père, on peut également entendre le mégenrage du personnage principal. Un mégenrage qui revient par ailleurs dans la bouche d’une amie d’enfance, mais qui ne sonne pas de la même manière. Chez l’un, c’est volontairement transphobe, alors que chez l’autre, c’est de la maladresse… Ce travail sur la parole rejoint la volonté de faire un texte un peu sociologique. Pour d’autres personnages, comme l’anthropologue et ses ami·es, j’ai repris des codes et des tics de langage bourgeois, en faisant notamment référence à France Culture. Il y avait un peu un truc de « mais écoutez-vous parler »…

LG :Sous les paroles rapportées et les dialogues, il y a une autre parole qui surgit à travers l’écriture, c’est celle des sensations – et principalement des sensations liées aux traumas : « la boue dans les entrailles » ou « du verre pilé charrié en moi ». Est-ce que pour toi, l’écriture, par son rapport imagé au réel, peut être le miroir d’une parole qui ne parvient pas à être dite ?

Auror:404 : Dès le moment où l’on autorise à écrire les personnes discriminées d’un point de vue systémique – les personnes queer, sexisées, non blanches ou handies –, elles écrivent des récits de violence. Ou plutôt, elles racontent tout ce qui est omis dans la littérature rédigée par les dominants. Elles montrent l’autre versant et nomment la violence là où elle est souvent invisibilisée. Grâce à des autrices comme Christine Angot, la thématique des violences adultistes a pu sortir du simple « récit de témoignage » et se trouver enfin à l’endroit de la littérature. Avec Maisons d’enfance, je m’adresse aux gens de ma classe et aux gens qui ont vécu des traumas. Ce sont ces personnes à qui j’ai envie de faire du bien ou de faire rire de la bourgeoisie.

L’intrigue centrale de Maisons d’enfance n’est pas les violences intrafamiliales et sexuelles dans l’enfance. C’est un livre qui montre ce que ça produit dans le corps à l’âge adulte, car le personnage principal a vécu ces violences adultistes : comment Samaël arrive ou pas à toucher et à être touché par les autres, à être vulnérable et à retirer son armure. J’ai voulu aussi écrire sur des personnages qui s’en sortent. Oui, iels subissent des violences. Mais il y a quand même des trouées lumineuses et des endroits où il est possible de réfléchir à notre émancipation, de manière collective.

- Maisons d’enfance, Auror:404, éd. Burn-Août

- Catalogue des éditions Burn-Août