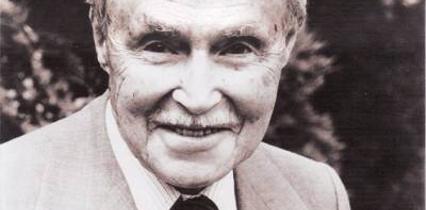

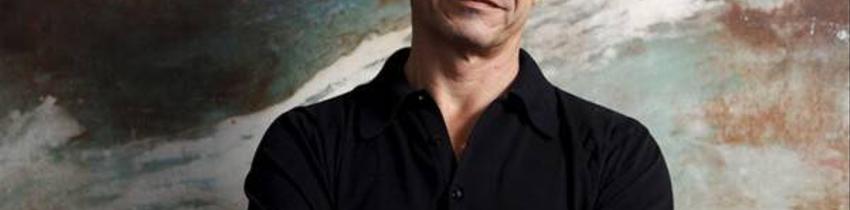

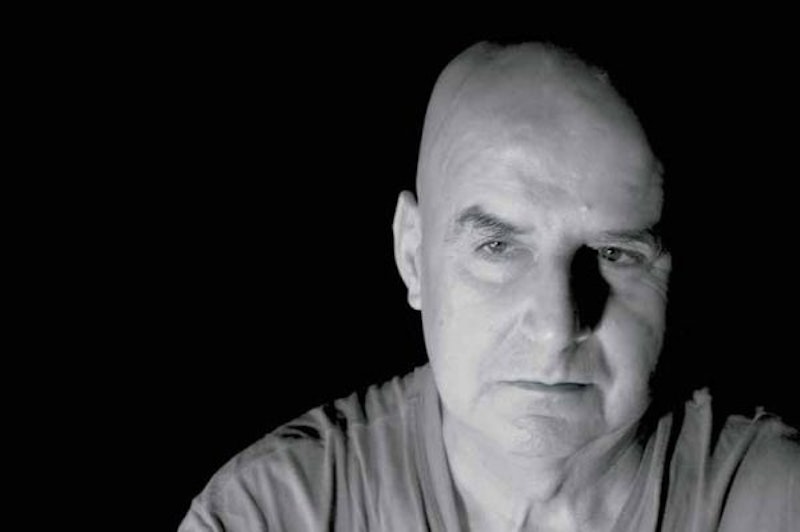

« Rien de tel n’avait été risqué depuis Sade » écrit Philippe Sollers en préface d’Eden, Eden, Eden, directement frappé de censure par le ministère de l’intérieur à sa publication, en 1970. À propos de Tombeau pour cinq cent mille soldats, l’auteur lui-même déclare, dans Humains par hasard : « C’est une œuvre qui a provoqué, chez certains écrivains que je connaissais à cette époque-là, une cessation d’écrire. Cette œuvre a tellement impressionné des gens qui commençaient à écrire qu’ils ont cessé d’écrire des romans. » Pierre Guyotat est peut-être l’auteur le plus clivant de sa génération : plus cru et radical encore que Céline, Genet, Bataille… Comment bien parler d’une écriture poussant la langue et la représentation à des extrémités qui, pour certains lecteurs, confinent à l’insoutenable ? Et que vaut vraiment une telle, et inédite, expérimentation littéraire ?

Loin de proposer des ouvrages répétitifs et machiniques comme on a pu le lui reprocher, Guyotat s’est au contraire efforcé de construire une œuvre qui touche à la fois au roman, au théâtre, à la poésie, ou encore au récit autobiographique. Autant d’entrées possibles dans un monde auquel, au regard de ce qu’il fait naître de réflexion sur la condition humaine, il importe de laisser une chance, quand bien même son exploration doit être éprouvante.

Langue et corps

L’un des aspects les plus poignants, ou déroutants, de l’écriture de Guyotat, c’est cette langue qui, au fil des œuvres, finit par délirer complètement et proprement.

L’un des aspects les plus poignants, ou déroutants, de l’écriture de Guyotat, cela n’échappera à aucun lecteur, c’est bien cette langue qui, au fil des œuvres, finit par délirer complètement et proprement. En effet, de la même manière que l’on ne conseillera pas forcément à quelqu’un n’ayant jamais rien lu de Céline de commencer par Guignol’s Band, certains livres de Guyotat semblent se prêter plus ou moins que d’autres à une première incursion dans son art. Il est ainsi primordial de rappeler en premier lieu que son travail à toujours été celui de créer une langue qui rende explicitement compte des ressorts corporels qui la sous-tendent, et de travailler au plus prêt du réel, à même le réel. L’œuvre de Guyotat se compose donc de deux types de livres : ceux, les plus accessibles, écrits dans un style qui demeure compréhensible sans trop d’efforts par une majorité de lecteurs, et ceux, les plus complexes, dits « en langue », qui font intervenir un métissage d’argot, d’arabe et de vocabulaire plus recherché. Prostitution, le premier de ces romans « en langue », a d’ailleurs été augmenté, dans une seconde édition, d’un glossaire, d’une grammaire, ainsi que de la traduction de quelques passages du texte. Se positionnant contre le « psychologisme », et se revendiquant de Nietzsche, l’auteur dénonce notamment l’écriture naturaliste à la Zola, dans laquelle « le corps est oublié toujours. La chair est oubliée. » Au contraire, dans son écriture, « tout est mêlé: corps et verbe, verbe et corps. » Son éthique est celle du travailleur manuel, qui façonne non pas tant des personnages que des figures, des corps vivants et parlants qui chacun développent un langage singulier. Associés les uns aux autres en dialogues, ces langages permettent à Guyotat d’explorer en profondeur les comportements humains, puisqu’il s’agit de mettre en scène l’aller-retour constant, presque simultané, du corps et de la langue, de ce qui est dit et fait, de ce qu’implique le dit sur le fait, et inversement. Il est, sinon impossible, du moins stérile de s’essayer à sélectionner des passages à citer de ce type d’œuvres « en langue », qui s’inscrivent dans une polyphonie, un rythme, une musique qu’il convient d’apprécier dans un mouvement obsessionnel se répétant sur des centaines de pages. Les premiers moments de ce type de textes sont en effet les plus complexes, car il faut s’efforcer de quitter certains réflexes de lecture, que Guyotat déjoue avec cette écriture qui nécessite une écoute plus musicale et intuitive que « réflexive », dans la mesure où l’enjeu n’est pas de faire de ces romans des manuels d’argot, mais des expériences sensorielles et esthétiques.

Tous les romans de Guyotat n’ont pas été écrit « en langue » ; ces expériences sont les voies les plus radicales empruntées par l’auteur, et d’autres écrits se démarquent par une syntaxe et un vocabulaire au contraire on ne peut plus simple, direct, cru, descriptif. La lecture n’en est pas moins éprouvante, puisque ce sont, comme dans Eden, Eden, Eden, par exemple, des centaines de pages relatant les journées de prostitués – hommes comme femmes – dans un bordel algérien, ainsi que les meurtres et viols commis à ses alentours.

« Humains par hasard »

S’il faut retenir une idée de cette folle entreprise qui fut la sienne, c’est avant tout celle d’une étonnante tendresse de Guotat vis-à-vis des humanimaux.

Si la réputation de provocateur colle à la peau de Pierre Guyotat, une rapide lecture des entretiens, une écoute de ses interviews, suffit à démentir un unique et simpliste goût du scandale. Si l’on compare ses écrits à ceux de son contemporain Jean Genet par exemple, également connu pour son esprit de rébellion, on observe que ce dernier se construit un ethos autrement plus agressif et volcanique, là où Pierre Guyotat demeure un personnage étonnamment doux, cherchant davantage à rendre accessible son œuvre qu’à faire d’elle une machine de guerre ; et c’est peut-être pour cette raison qu’elle l’est plus que tout autre. Pierre Guyotat ne met pas en scène sa mise en orbite autour du monde littéraire ; il le fait, tout simplement, et sans aucune hargne ; et c’est ce qui rend davantage inouïe et dérangeante son entreprise. Il n’est en effet pas même un anthropologue, mais un expérimentateur qui n’a de cesse, par l’invention de mondes éminemment corporels et matériels, d’interroger l’humanité aux points les plus profonds et sensibles de sa nature. De fait, les hommes, chez Guyotat, sont des animaux, ce qui le pousse à déclarer qu’ « autant il ne faut jamais oublier l’enfant dont on vient, pour comprendre les enfants d’abord, pour comprendre la jeunesse, autant il ne faut pas oublier que nous venons de l’animal. Moi je pense que c’est la question numéro 1 s’agissant de l’humanité. » Les figures qui peuplent ses romans, sont, en effet, inquiétantes d’animalité et d’inhumanité – non pas seulement parce qu’elles sont cruelles et violentes, mais parce qu’elles se comportent et se traitent, mutuellement, autrement que comme des êtres humains. Il y a fort à parier que le nœud du malaise autour de l’œuvre de Guyotat se situe justement à cet endroit, où l’humanité est inquiétée, remise en question, interrogée dans ses fondements et ses définitions. Ce monde que chaque lecteur prend de prime abord pour un enfer, ne l’est en réalité pas plus qu’il n’est paradis ; il est la re-création, épurée et explicite, d’une condition « humaine » qui ne l’est plus tout à fait ; « humanimalité », lit-on dans Idiotie. Cette mise en doute de l’humanité n’est pas à interpréter moralement ; comme le souligne l’auteur lors de plusieurs entretiens, il ne se pose ni en moraliste, ni en prophète du Bien : il dresse un constat, le constat de ce que font les corps des hommes, des femmes, le constat de la violence qui fait tourner le monde, qui lie et habite en les unissant les gestes et les paroles.

Lire un roman de Guyotat, c’est cheminer avec lui à travers les questionnements qui l’animent quant à qui nous sommes, c’est affronter le réel humblement, sans métaphore et sans détours, à l’endroit où les mots ne sont plus seulement des lettres, mais des corps qui souffrent, saignent et meurent. Mais qui jouissent, rient, et prolifèrent, incroyablement, également. Les Joyeux animaux de la misère ont, par certains aspects, quelque chose d’extrêmement gai et rabelaisien, dans leurs parlures, leur acceptation de la condition qui est la leur, et la vie exténuante et déroutante d’allégresse, parfois, à cet endroit limite de l’humanité qu’ils peuplent. Cette expérience est donc très importante ; parce qu’elle exige au lecteur un travail inimaginable de remise en question de tous les thèmes les plus tabous de l’existence : la mort, le viol – des femmes comme des hommes – le sexe, le genre, la guerre. Guyotat, en réalité, propose dans sa poésie, avec une grande délicatesse, le miroir le plus dérangeant et brutal qui n’ait jamais existé de l’homme. Et l’analogie de Sollers avec Sade ne semble pas, en fin de compte, si opportune ; dans la mesure où, contrairement à ce que l’on a pu vouloir faire d’elle, l’œuvre de Guyotat ne met pas en scène ni en relation ces thématiques de manière pornographique ; au contraire, c’est pour en exhiber les mécanismes et les revers hors de la sexualité érotique qu’elles sont déclinées inlassablement dans chacun de ses romans. Et, s’il faut retenir une idée de cette folle entreprise qui fut la sienne, c’est avant tout celle d’une étonnante tendresse de l’auteur vis-à-vis des humanimaux, et d’une volonté d’abolir les contradictions de cette curieuse espèce, afin que « tout le monde soit réuni dans le même espace de miséricorde. »

Bibliographie :

- Tombeau pour cinq cent mille soldats, Gallimard, « Le chemin », 1967.

- Eden, Eden, Eden,Gallimard, 1970.

- Prostitution, Gallimard, 1975.

- Joyeux animaux de la misère, Gallimard, 2014.

- Coma, Mercure de France, 2006.

- Idiotie, Grasset, 2018.

- Humains par hasard, Gallimard, 2016.