Si «Birkenau» indique en allemand « là où poussent les bouleaux », Judith Elkán-Hervé se rappelle qu’à cet endroit «il n’y avait pas de fleur ». Mais pendant le printemps et l’été 1944, au camp d’Auschwitz, «le ciel est resté beau » souligne celle pour qui «le ciel était la seule chose que nous pouvions contempler. » Aujourd’hui, les fleurs se balancent dans la brise d’Auschwitz-Birkenau, et les allées sont propres. Alors, lorsque Ginette Kolinka accompagne des élèves à des visites mémorielles, elle les avertit : «Ne faites pas attention à ce que vous voyez maintenant… Pensez qu’il y a un mort sous chacun de vos pas.»

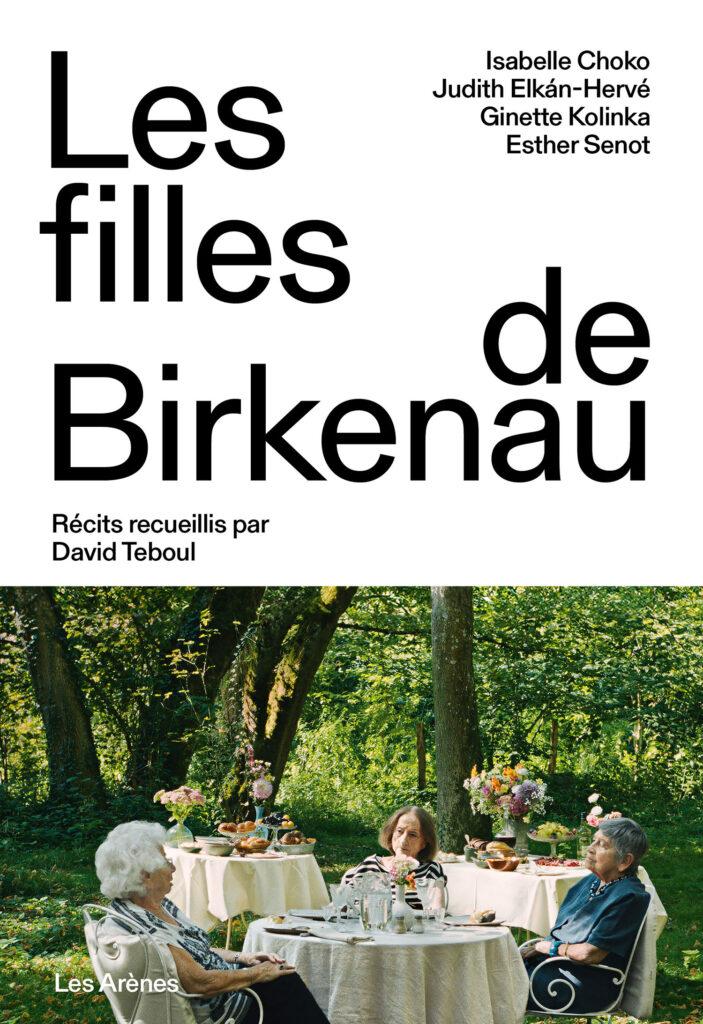

De Birkenau, principal site d’extermination du complexe d’Auschwitz et plus grand camp de concentration et d’extermination nazi s’étendant sur 170 hectares, et comptabilisant jusqu’à 90 000 détenus simultanément, moins de dix pourcent des femmes en sont revenues. Parmi elles, Judith Elkán-Hervé, Ginette Kolinka, Esther Senot et Isabelle Choko. Le réalisateur David Teboul les a invitées à se réunir autour de repas, le second ayant eu lieu après la disparition d’Isabelle Choko, en 2023, pour recueillir leurs paroles. À travers la difficulté à restituer le souvenir et des échanges parfois tendus, ces femmes dévoilent, quatre-vingts ans après, les spécificités de l’expérience féminine concentrationnaire : la « sélection » à l’arrivée d’Auschwitz, qui était pour les mères une condamnation directe si elles refusaient de lâcher leur enfant – ou les enfants des autres – et étaient directement emmenées, sans le savoir, à la chambre à gaz. Cette situation particulière touchait spécifiquement les femmes avec enfants, tandis que les hommes, bien que soumis aux mêmes critères de sélection basés sur l’aptitude au travail, n’étaient pas confrontés à ce dilemme concernant leurs enfants. D’autres caractéristiques sordides jaillissent des témoignages de ces « filles de Birkenau » qui n’avaient, à l’époque des faits, qu’entre 15 et 19 ans. Soumises aux mêmes conditions inhumaines que les hommes, la nudité imposée et le rasage de leur corps entier étaient d’une violence inouïe. Quant aux conditions de travail harassantes, seuls le hasard ou la chance d’être transférée à l’abri leur permettaient d’augmenter leurs minces probabilités de survie.

Autour d’un repas traditionnel juif ashkénaze, avec carpe farcie, vodka et strudel aux pommes, leurs voix s’entremêlent pour transmettre, une dernière fois peut-être, la déshumanisation qu’elles ont subie. Alors qu’Esther Senot fait le glacial constat qu’il lui arrive « de plus en plus de parler à des personnes qui ne (la) croient pas », Isabelle Choko demande à la jeune génération de « rester vigilante ». Un document historique essentiel, témoin ultime des dernières mémoires de la Shoah.

Apolline Limosino : Votre ouvrage Les Filles de Birkenau donne la parole à quatre femmes rescapées des camps nazis, Isabelle Choko, Judith Elkán-Hervé, Ginette Kolinka et Esther Senot. Qu’avez-vous souhaité explorer à travers leur dialogue ?

David Teboul : Je souhaitais m’éloigner du témoignage classique et dépasser le cadre habituel des récits historiques. Mon objectif était de révéler ce que peuvent se dire, quatre-vingts ans après, des femmes qui ont traversé ensemble l’expérience de Birkenau. Que cherchent-elles à comprendre, à savoir, lorsqu’elles échangent aujourd’hui ? Initialement, ce projet est un film – il ne dure qu’une heure dix [diffusé sur France 5], alors que le livre est fondé sur le verbatim de quinze heures d’entretien. Le livre m’a permis d’aller plus loin, j’ai pu approfondir les périodes avant et après leur déportation. Ces femmes n’ont pas seulement vécu l’Histoire, elles l’ont traversée avec leur chair, avec leurs émotions.

“Face à une tragédie collective, nous avons tendance à gommer ces nuances individuelles.”

Apolline Limosino : Vous mêlez habilement récits et archives personnelles. Comment s’est construite cette interaction entre images et paroles ?

David Teboul : Les femmes m’ont confié leurs archives personnelles, mais le choix précis des documents et leur mise en relation avec les récits m’appartiennent. Je voulais créer une véritable circulation entre texte et image, donner vie aux souvenirs par cette confrontation permanente. Les archives viennent réveiller ces moments enfouis, elles reconnectent les lecteurs à l’intimité de ces femmes rescapées.

Apolline Limosino : Cette notion de circulation, de prise de parole, est centrale dans le livre. On ressent parfois une tension, comme lorsque Esther Senot reproche à Judith Elkán-Hervé de trop monopoliser la parole. Comment avez-vous géré ces moments sensibles ?

David Teboul : Je n’ai justement pas cherché à atténuer cette tension parce qu’elle est inhérente à la dureté de leurs souvenirs. Chacune porte en elle une douleur qui rend presque insupportable l’écoute des récits des autres. Ce n’est pas un livre d’histoire sur la déportation, ce sont des fragments de vie de la déportation, ce qu’il reste quatre-vingt ans après de ce qu’elles ont vécu dans cette barbarie qu’a été le camp de Birkenau.

Apolline Limosino : Elles s’interrogent l’une l’autre sur les odeurs, leurs saletés et les oublis de certaines viennent réveiller les souvenirs des autres, elles s’aident à retrouver leur mémoire. Et leurs divergences sont grandes, sur leur perception de l’expérience du camp ou la transmission de leur témoignage, notamment auprès des jeunes générations.

David Teboul : Oui, et c’est précisément cette divergence qui est intéressante. Mon livre ne vise pas à livrer un récit uniforme de la déportation, mais à restituer la singularité absolue de chaque vécu. Elles ont des parcours singuliers, ...