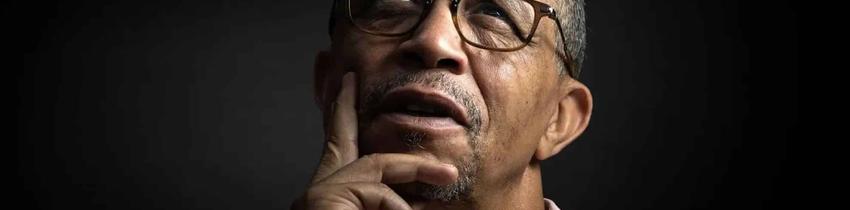

À l’occasion de la 47e édition du Cinéma du Réel, nous avons rencontré Catherine Bizern, directrice artistique du festival depuis sept ans. Quelques jours avant le début des festivités, elle nous a accueillis dans les bureaux du Réel, dans l’effervescence studieuse des dernières préparations. L’occasion de discuter de l’édition à venir, de la santé des festivals en France et de l’utilité du geste documentaire dans nos temps si arides.

Cette année, exceptionnellement, le Cinéma du Réel n’aura pas lieu à Beaubourg mais dans le Quartier latin. Beaubourg était un lieu très lié à l’identité du festival, comment envisagez-vous ce déménagement temporaire et ce nouvel espace à vous approprier ?

Nous avons mûrement réfléchi avant d’aller rive gauche. Comme nous allions être privés de notre institution, nous souhaitions vraiment faire quelque chose qui ne soit pas en remplacement mais qui soit complètement différent. Se déplacer dans des salles non-institutionnelles a été une évidence. Depuis mon arrivée au Cinéma du Réel en 2019, nous cherchons à accompagner les films que nous programmons jusqu’à leur sortie sur grand écran ; il était finalement assez naturel d’aller dans des cinémas art-et-essai, qui sont les salles qui les projettent. Par ailleurs, quand nous étions encore à Beaubourg, le Cinéma du Réel était un peu caché par rapport à la cinéphilie parisienne. Cette année, nous ne sommes plus au deuxième sous-sol du Centre Pompidou, mais de plain-pied dans la ville ; c’est aussi une chance d’accueillir un nouveau public et de créer une rencontre entre le public du Réel et celui du Quartier latin. Nous sommes ravis de notre collaboration avec l’Arlequin, le Saint-André-des-Arts, le Christine et le Reflet Médicis, même si, bien sûr, il faut s’adapter les uns aux autres.

Ce déménagement multiplie les acteurs du festival : il y avait les organisateurs, les réalisateurs et réalisatrices, les producteurs, et maintenant, les exploitants des salles.

Jusqu’ici, nous travaillions avec les institutions, dans les salles du Centre Pompidou. Maintenant, nous sommes dans des salles commerciales, qui ont des enjeux différents et des habitudes différentes des nôtres. C’est un sacré exercice, mais il y a un aspect très joyeux de sortir de Beaubourg, d’être en plein air, d’avoir pignon sur rue. Nous avons créé une sorte de constellation au sein du Quartier latin, avec des salles géographiquement très proches. Nous recevons beaucoup d’étrangers et il était important d’aller dans un lieu emblématique de Paris : le Quartier Latin et Saint-Germain-des-Prés sont connus à l’international.

Vous êtes la directrice du Cinéma du Réel depuis 2018. Quelle est l’impulsion que vous avez voulu donner au festival ?

Quand on arrive dans une institution, il faut perpétuer l’ADN du festival, tout en le faisant évoluer. Le Cinéma du Réel a historiquement toujours défendu un cinéma ethnographique et sociologique et il a été un des grands porteurs du cinéma direct. Mais je n’ai pas peur de casser le « jouet ». Quand je suis arrivée, j’ai voulu faire évoluer le Réel et en faire un festival de cinéma éminemment contemporain, c’est-à-dire de cesser les rétrospectives ou de n’en faire que de gens vivants. En faire un rendez-vous collectif pour sonder le documentaire dans sa plus grande expansion et essayer de montrer comment il évolue. Nos séances Première Fenêtre transmettent bien cette volonté : il s’agit de capter les tout premiers gestes documentaires.

Que ce soit à travers Première Fenêtre qui laisse la place à des premières réalisations documentaires de jeunes cinéastes, ou par le public qui se rajeunit d’année en année, on constate une volonté d’intégrer les nouvelles générations dans toutes les strates du festival.

Il était très important pour moi de faire du Cinéma du Réel le lieu des jeunes cinéastes et des étudiants. Nous avons mis en place un certain nombre de rendez-vous : les films Première Fenêtre sont sélectionnés par des jeunes, il y a aussi un Pass étudiant, un jury étudiant… Nous voulons que les jeunes soient prescripteurs d’un certain cinéma. Même dans Paris DOC, qui est le volet professionnel du festival, nous organisons des tables rondes qui réunissent des jeunes cinéastes et des étudiants autour de questions qui sont essentielles à leurs yeux. Cette année, c’est la question de la légitimité, et l’année dernière, c’était celle du collectif. Ensuite, on termine par un apéro, puisque je pense qu’un festival est aussi un moment de fête : il faut boire et partager de bons moments ensemble.

À côté de la programmation accessible au public, il y a tout un volet professionnel. Comment s’organise-t-il ?

Tous les festivals qui comptent dans le monde viennent à Paris DOC, et c’est un haut-lieu de rencontre pour tous les acteurs, producteurs, distributeurs, intéressés par le cinéma documentaire. C’est pourquoi nous avons multiplié les rendez-vous, avec un parcours des exploitants pour faciliter le lien entre films et salles, un volet de documentaire de patrimoine, et enfin First Contact, qui est un rendez-vous entre des producteurs et des auteurs qui sont en cours d’écriture. Nous avons étoffé l’offre de Paris DOC, tout en gardant son ADN. Le Cinéma du Réel n’est pas un festival de l’industrie audiovisuelle, c’est un festival de cinéma. Nous pensons que le cinéma est un artisanat, et qu’il faut faire des choses modestes mais de qualité ; c’est pourquoi nous n’accompagnons pas beaucoup de films. Nous faisons du cousu-main.

“J’ai voulu faire évoluer le Réel et en faire un festival de cinéma éminemment contemporain.”

En 2023, vous avez organisé un programme autour du cinéma direct vietnamien, en 2022 du cinéma africain. Comment envisagez-vous la place du cinéma français au sein du Réel ?

Nous sommes un festival où il y a beaucoup de films français. Pourquoi ? Parce que c’est le pays qui produit le plus de documentaires et qu’il faut montrer ces films aux professionnels internationaux. Avant, nous avions un panorama du film français et seulement un ou deux films français dans la compétition ; nous l’avons changé. Les films nationaux et internationaux sont dans la même compétition.

La Compétition est marquante par la diversité des œuvres qu’elle propose, que ce soit dans la durée, la provenance ou le format. Cette année, les films vont de 10 à 119 minutes. C’est assez rare de ne pas cloisonner en plusieurs compétitions, même si les prix sont différenciés.

C’est vrai. Pour moi, il est important de ne pas faire de distinction. Il en va de même pour les premiers films, qui doivent simplement être pris comme des films : cette année, il y en a quatre, mais nous n’avons pas une compétition séparée. Mais cette réflexion rejoint aussi une de mes convictions : nous sommes dans une période de décroissance et je pense qu’il faut montrer moins de films pour mieux les accompagner, et leur laisser l’espace pour se développer. Chaque œuvre doit être singulière ; si les films se ressemblent trop, ils se font concurrence, ils se mangent les uns les autres. Nous voulons proposer une variété de formes, que le spectateur soit toujours étonné et n’ait pas l’impression d’un déjà-vu.

Un autre aspect important de notre programmation, c’est d’être aux prises avec le réel, avec le présent. Nous ne faisons pas un festival hors-sol, qui préfère ignorer la guerre à Gaza, Poutine et Trump qui se donnent la main… On fait le festival avec ça. Je pense que le Cinéma du Réel a une marque assez politique, nous organisons beaucoup de rencontres autour de ces sujets. Pour moi, un festival n’est pas simplement un lieu où consommer des films, c’est aussi prendre le temps de s’arrêter, de parler, d’avoir des séances sans projection mais avec du dialogue.

Cette volonté d...