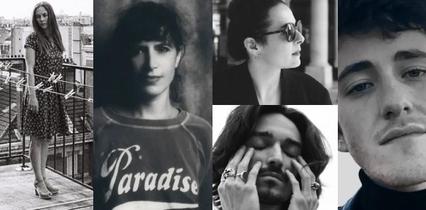

5 cafés. 5 rencontres. Matis Leggiadro nous dresse le portrait vivant d’une nouvelle génération d’artistes et de créateurs à l’occasion de sa série Portraits d’artistes: les battements du vivant.Rencontre avec le scénariste, réalisateur et psychanalyste Gabriel Maz.

Étonnant est l’homme, discret reste le personnage.

Avec lui, peu d’incertitudes, peu d’hésitations. Mais beaucoup de mystère.

« Je ne prends aucune photo de moi et je laisse rarement quelqu’un le faire. »

Sous le soleil de Paris : des chaussures en cuir marron à talonnettes, un jean légèrement effilé aux ourlets et un col roulé noir. Par-dessus : un long manteau bleu pétrole, ébréché d’une rupture bleu ciel, bordé de blanc cassé, et des lunettes de soleil rondes. Puis un lourd sac à dos, puisque Gabriel arrive toujours à vélo aux rendez-vous que la vie lui impose.

Par messages

— ML : RDV à la Grande Mosquée de Paris. J’aime beaucoup l’ambiance réparatrice de ce lieu.

— GM : Alors allons nous réparer avec du thé à la menthe et un bon diabète.

Nous finirions finalement dans un bistrot-café à quelques rues. En effet, les services de la mosquée ne servaient plus de briques en terrasse et Gabriel jeûnait depuis la veille.

Gabriel Maz est scénariste, réalisateur et psychanalyste. Ses confessions sont rares et son regard, pourtant, caractérise notre époque.

— Comment allez-vous ?

— Bien. Mais c’est à nuancer. C’est toujours un combat.

— Qu’est-ce qui est un combat ?

— C’est la lutte. Le cinéma, les contacts… Il me faut encore être autre chose que l’enfant de ma famille pour exister dans ce milieu.

— Pourquoi ?

— Je viens d’un milieu social pauvre, j’ai grandi à Strasbourg, dans une Z.E.P, très entouré et très aimé, mais rien de tout cela ne convient au système de milliardaires dans lequel j’aspire à laisser ma marque aujourd’hui.

— D’où viennent vos amis d’enfance ?

— De deux pôles. D’abord un groupe du collège-lycée. Puis un groupe scout.

— Vous faisiez partie des scouts ?

— J’en ai fait partie de mes cinq à mes dix-huit ans. Puis, en arrivant à Paris, j’ai laissé tomber.

— Vous ne vouliez pas poursuivre sans votre groupe d’amis de Strasbourg ?

— Oui, exactement. D’autant qu’au regard de mon âge, j’aurais dû passer chef. Et être chef… symboliquement, c’est un déplacement d’horizon. Mais si, en plus, j’avais dû m’adapter à un nouveau groupe sans mon groupe fort, j’aurais vécu de l’inconnu.

— Je suis étonné de vous savoir ancien scout…

— Il faut dire tout de suite que j’ai eu la chance rare et précieuse de faire partie d’un groupe scout très athée, ouvert aux croyances de chacun et chacune. Seuls trois ou quatre garçons étaient chrétiens. On pouvait poursuivre l’aventure humaine en ayant pour la religion une unique critique acerbe.

— Ce qui est votre cas.

— Absolument.

— Avez-vous la foi pour autant ?

— Qu’est-ce que la foi ?

— La confiance, en latin.

— J’ai foi en moi, dit-il, non par vanité, mais pour refuser mon offrande.

Je l’écoutais et je notais sur mon petit carnet les premiers mots utilisés, son champ lexical de la bataille. Je me demandais pourquoi quelqu’un d’aussi solide pouvait être si peu d’accord avec l’humanité. Cette brèche bleu ciel, peut-être, sur le manteau.

— Pourquoi êtes-vous en colère ? Doucement mais outrageusement en colère ?

— C’est une colère initiale.

— Je vous écoute.

— La lutte des classes. Mes parents furent et sont encore rejetés par la société. Mes grands-parents paternels sont des immigrés kabyles et leurs enfants, au nombre de sept, portent la marque de l’accueil qu’ils ont reçu en France : un ghetto. La seconde zone est un étrange levier pour la pauvreté.

— Et cette colère motive-t-elle votre art ?

— Oui.

— Revendiquez-vous la dimension politique de votre travail ?

— Entièrement et uniquement. J’ai une vision seulement politique de l’art.

À l’heure où l’éducation à l’école manque de séparer l’art du divertissement, Gabriel Maz reste convaincu que l’art est divertissement mais « pas que ». Comme s’il existait encore l’espoir d’un travail de longue haleine où courir n’engendrerait pas l’épuisement de nos syndromes de vie. Quand Gabriel Maz songe à l’essentiel des séries Netflix, il ne voit d’ailleurs qu’un divertissement technique fort agréable et bute sur les questions engageantes, parce que c’est du vide qui fabrique la machine. « J’appelle ça de l’artisanat. »

— Avez-vous déjà songé à faire une carrière politique ?

— J’y ai pensé, parce qu’on me l’a déjà dit, oui. Mais rien n’est plus politique que ma pratique de psychanalyste.

— En quoi ?

— Il s’agit de faire chuter les leurres.

— Et la chute, comme thème fort de votre travail d’auteur et réalisateur, ça vous parle ?

— Non ! Il ne faut pas intellectualiser la pratique artistique. C’est de la merde. Lars von Trier ou David Lynch n’ont fait que produire de l’inconscient.

— Mais quand l’inconscient s’impose, qu’en faites-vous ?

— C’est une affaire d’imagination. Quand, dans mon court-métrage JE T’AIME, j’ai eu envie de faire jouer mes acteurs aux jeux vidéo, l’image s’est imposée.

— Et à ce moment, vous ne l’avez pas réfléchie ?

— D’une certaine manière, oui, mais je n’ai en fait que la possibilité de la recevoir ou de la rejeter.