Le Crématorium froid. Un titre qui a l’effet d’un couperet. D’emblée, l’oxymore redouble l’enfer que le lecteur anticipe en ouvrant ce témoignage d’un rescapé des camps de la mort. Au Pays d’Auschwitz. Du sous-titre aussi jaillit l’extrême cruauté. Auschwitz y est décrit comme un pays, une autre planète même, où tous ceux qui s’y tiennent en dehors sont des «Martiens de l’univers par-delà les barbelés ».

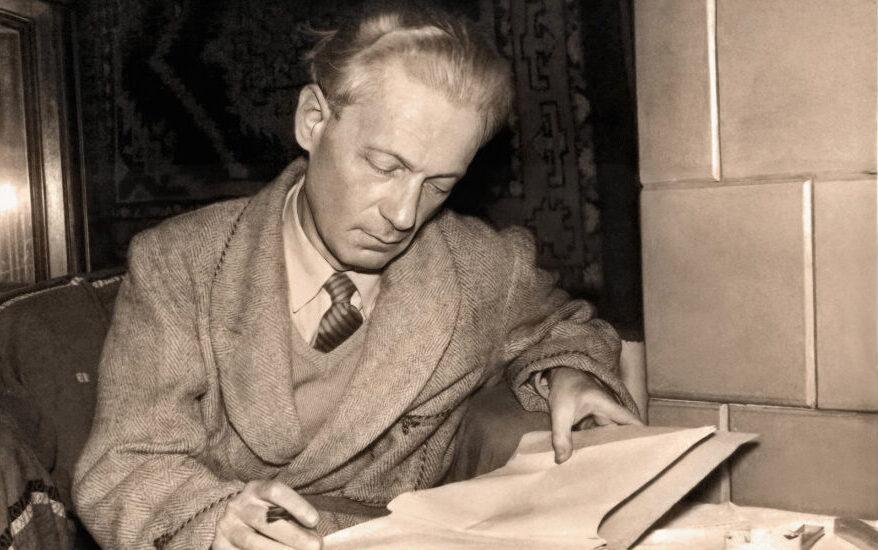

Tout y est consigné avec une précision presque réglementaire : de l’arrivée du train à Auschwitz à la libération de Dörnhau – un camp-hôpital de Gross-Rosen surnommé crématorium froid. C’est là que l’auteur finira emprisonné, entre la vie et la mort, sept mois durant. Le témoignage de József Debreczeni – de son vrai nom József Brunner – est un gouffre littéraire dans lequel il nous faut nécessairement plonger.

Les huiles et les uniformes

« Il me semble que, quelque part en Europe de l’Est, à la lisière d’un bois en fleurs, le long des rails, une métamorphose inouïe a eu lieu. C’est là que les hommes d’un train plombé de l’enfer sont devenus des bêtes. […] C’est à ce moment-là qu’ils nous ont mis à quatre pattes pour la première fois. »

Avant même l’arrivée à Auschwitz, qu’aucun ne sait encore qu’ils s’y acheminent, dans la nature d’un printemps rigoureusement cruel, József Debreczeni perd à jamais un morceau de lui-même. C’est là, au moment où les prisonniers du train peuvent enfin se soulager à l’extérieur, après avoir été enfermés deux jours durant dans des wagons, que l’auteur sent sa condition changer. Cet instant où « des écoliers ahuris, des adolescents échevelés. Des hommes adultes, des mûrs, des vénérables » s’accroupissent, se tapissent, sous les yeux des policiers militaires « en uniforme vert pré flambant neuf » qu’il réalise qu’hommes, ils ne sont plus. « L’urine forme des flaques » sous eux à mesure que la peur les envahit, les avale même. À la fin du récit, ce seront les excréments, liquides des diarrhéiques, qui forment des coulées de boue entre les grabats où les hommes pataugent, nus, enfiévrés, au bord de la mort. Entre les deux, le récit de József Debreczeni s’impose à nous.

L’uniforme flambant neuf était déjà évoqué dans le poème liminaire, avec une sobriété déchirante : « De ma mère le meurtrier / Porte un uniforme / dernier cri. » Cette attention méticuleuse aux vêtements des bourreaux n’est pas fortuite – elle est au contraire essentielle à la compréhension du système totalitaire décrit par l’auteur. Les uniformes – tout comme les baïonnettes « qui les font marcher » – sont personnifiés tout au long du récit, qu’ils soient verts – l’uniforme de la Wehrmacht – ou gris à tête de mort – celui de la SS.

Au Pays de la mort

À l’arrivée à Auschwitz, en descendant du train, les SS ordonnent aux femmes de se mettre à part. « Le soleil joue dans l’argent des cheveux clairsemés des vieilles femmes tremblantes ». La vision lucide de l’auteur n’en demeure jamais moins poétique. Ainsi restitue-t-il l’humanité de toutes celles et ceux qui ont été assassinés. Grâce à ses mots, nous nous les représentons, toutes et tous ces oubliés de l’histoire, toutes ces mères essayant de faire taire « leurs petits qui hurlent de terreur, serrant frénétiquement leurs nourrissons contre leur poitrine. »

Pour les hommes, un soi-disant « examen médical » choisit pour eux leur file : droite ou gauche. « L’esclavage ou la chambre à gaz. Ceux qui sont revenus savent ce que signifie d’aller à gauche. Mais à ce moment-là, nous ne le savions pas. Ce moment crucial est passé incognito parmi tous les autres. » Et à la fin de la sélection, les Nazis proposent, sourires sordides aux lèvres, aux plus fatigués de passer à gauche pour être transportés en camion jusqu’au camp de travail. « Seuls certains d’entre nous s’étonnent de cette générosité. Pas le style des nazis. » Pourtant, beaucoup quittent la file de droite pour celle de gauche. C’est là que pour l’auteur le miracle se produit, comme dans beaucoup de témoignages (Isabelle Choko, Elie Wiesel…), un autre prisonnier met sa vie en péril pour sauver son semblable ; un mince filet de voix d’un homme parvient à ses oreilles. « Bougez pas ! À pieds ! À pieds seulement ! »

József Debreczeni nomme ses camarades, à gauche, qui bientôt ne seront plus. Il y a Horovitz, le vieux photographe souffreteux, Pongrác, le marchand de grains ou encore Weisz, le libraire boiteux.

Après la sélection, avant d’arriver à son premier camp de travail forcé, l’auteur doit se déshabiller, « Les lettres, les photos choyées, les quelques papiers d’identité que nous avions réussi à sauver à Topola disparaissent à tout jamais dans le néant. Cette brève cérémonie est éloquente. » L’auteur cite un extrait de L’Enfer de Dante, « Abandonnez toute espérance », il s’indigne de l’incroyable simplicité de la méthode nazie alliée à une ingéniosité par trop efficace : la hiérarchie sophistiquée des parias, « l’esclave bastonnant l’esclave », « père et fils en viennent aux mains pour un morceau disputé. »

Pendant qu’il attend que les tondeuses « rouillées et ébréchées », « grincent » sur sa peau, József Debreczeni demande à un détenu plus ancien s’il sait où retrouver ses camarades, ceux qui ont été transportés en camion. C’est de sa main décharnée qui pointe vers les cheminées, puis de sa bouche, qu’il apprend l’imprononçable. Ceux qu’il cherche sont à trouver dans la fu...