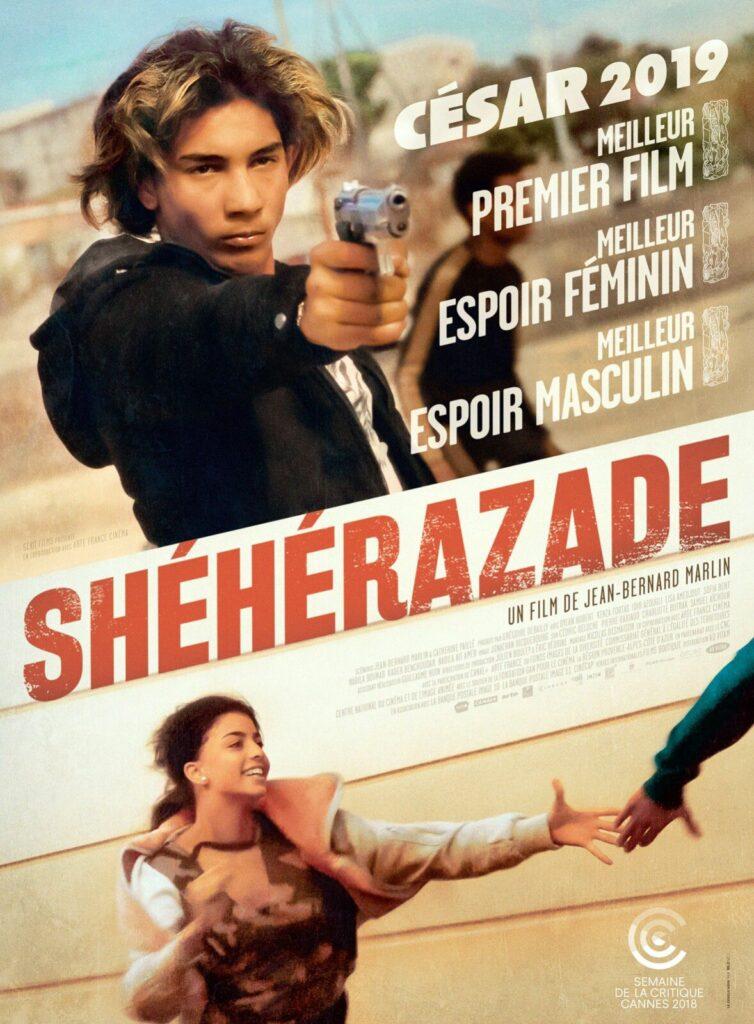

Avec Shéhérazade, Jean-Bernard Marlin nous donne à voir un long-métrage naturaliste et nous dépeint la toile de fond du décor dans lequel il a grandi. Originaire de Marseille, c’est après deux courts-métrages plébiscités par la critique (La Peau dure en 2007 puis La Fugue, Ours d’or du court-métrage à la Berlinale de 2013) que le réalisateur nous fait une proposition aussi tragique que réaliste.

Les histoires qu’on se raconte

Comme son titre le laisse imaginer, Shéhérazade entretient un lien étroit avec le conte originel des Mille et Une Nuits. En effet, le personnage éponyme, remarquablement incarné par Kenza Fortas, débute sa relation avec Zachary (autre personnage principal du film incarné par Dylan Robert) en lui « racontant des histoires ». Ainsi, ce film débute sur deux mensonges : le premier, lorsqu’elle lui dit qu’elle n’est pas une prostituée ; le second, lorsque Shéhérazade dit à Zachary qu’elle quitte la pièce pour aller chercher un préservatif avant d’en profiter pour partir en courant dans la rue. Autre similarité avec le conte : c’est aussi dans une chambre, sur un lit, que naît cet amour entre les deux adolescents, amour dont ils n’ont pas encore conscience.

Malgré les mensonges inauguraux de Shéhérazade, ce film se veut pourtant naturaliste. Le choix des acteurs principaux n’est pas anodin : ils sont amateurs et ont grandi à Marseille. L’œuvre de Jean-Bernard Marlin cherche donc à tutoyer le réel et à s’approcher autant que possible de la vérité, notamment en faisant se dérouler l’action à Marseille et en respectant le langage parlé de ces jeunes acteurs.

Entre le désir de vérité du réalisateur et les histoires que se racontent les deux adolescents, ce film aurait tout aussi bien pu s’intituler Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait pour reprendre la formule d’Emmanuel Mouret. En effet, durant la quasi-totalité de cette fresque contemporaine, Shéhérazade et Zachary n’ont de cesse de se mentir à eux-mêmes. C’est donc grâce à ce mécanisme particulièrement bien mené, grâce à ce décalage entre le dire et la possibilité de faire, que naît toute la tension de ce film. Quoi de mieux que se raconter des histoires pour échapper à la réalité de notre existence ?

“Au désir de richesse matérielle s’oppose la pauvreté des rapports humains.”

De la valeur des choses

Ce décalage entre l’espoir que certaines choses surviennent (Zachary voudrait une « petite maison ») et leur réalisation concrète est gouverné par un élément fondamental du film : la valeur attribuée aux objets et aux rapports humains. Dès le début, on observe ce changement de paradigme quand Zachary propose de rémunérer sa passe avec Shéhérazade au moyen d’une barrette de shit. La jeune fille ne comprenant pas, il lui répond : « C’est de l’argent, c’est du shit. » Ainsi, on troque pour un rapport sexuel, et comme toute activité qui a de la valeur, celle-ci fluctue. En effet, plus tard dans le film, lorsque Zachary obtient par l’usage de la force un meilleur placement dans la ville pour les filles qu’il prostitue, la tarification de la « pipe » et de « l’amour » augmente significativement : c’est la loi de l’offre et de la demande. Le corps devient alors objet de consommation tout autant qu’un moyen de gagner de l’argent. Avec de l’argent, on peut tou...