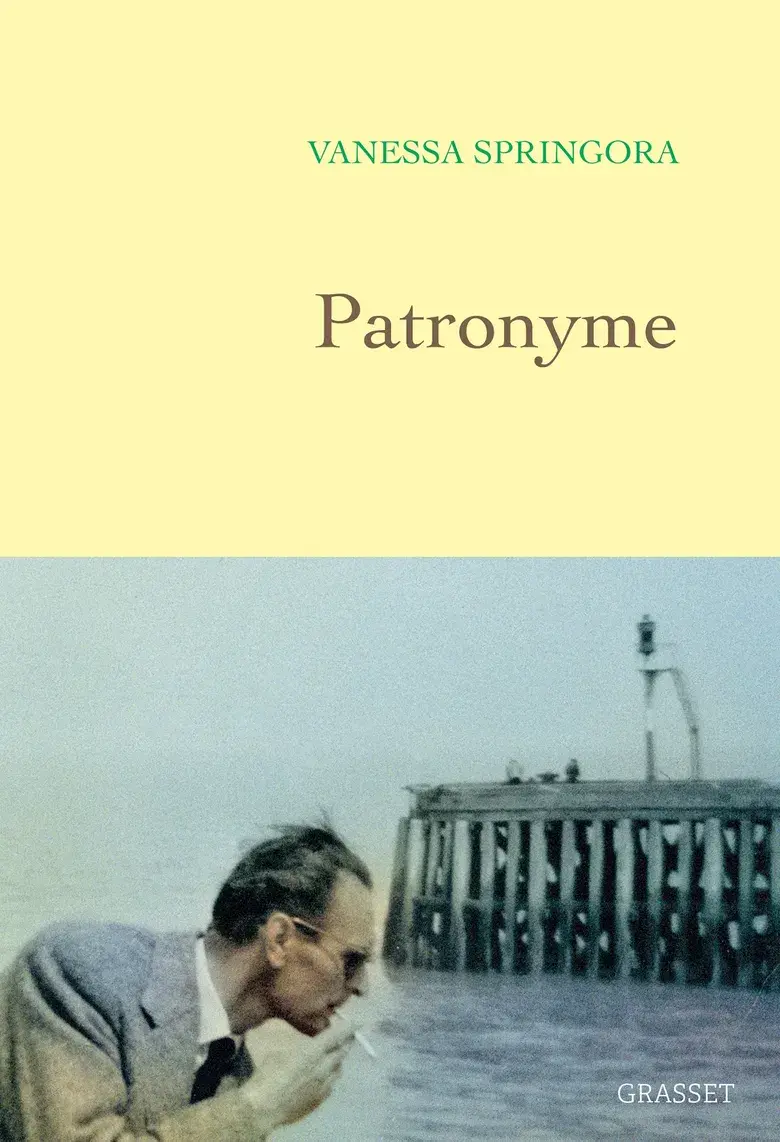

Certains noms charrient des lignées, d’autres se font mirages. Patronyme de Vanessa Springora dissèque son héritage, plus particulièrement celui d’un nom sans racines, celui d’un père à la fois mythomane et fantôme, dont l’absence creuse un vide plus abyssal que sa présence n’aurait su l’être. Déclenchée par la mort de ce géniteur insaisissable, l’enquête intime se heurte aux vestiges et vertiges d’un homme qui n’a laissé derrière lui que des récits brumeux. Que reste-t-il d’un père qui s’est soustrait à la réalité ? Par la fuite, le mensonge et le déni. Ce patronyme est alors dénué de substance, flottant dans le vide comme une signature sans ethos. Mais en disséquant ce vide, Springora lui offre enfin une trace, et ce nom, qui n’avait jamais été qu’une illusion, s’écrit par son écriture.

De fait, à la mort de son père, Vanessa Springora entreprend une enquête personnelle sur l’homme insaisissable qu’il fut. Mythomane et absent, il s’était inventé une lignée, des exploits, une existence romanesque. Son nom, Springora, s’avère un hapax, un mot sans histoire, à l’image de cet homme qui n’a laissé que des récits vides et une filiation fictive. Enfant, elle oscille entre admiration et malaise face à ce père qui se raconte espion, diplomate, noble tchèque, mais qui disparaît peu à peu de sa vie. À sa mort, elle découvre un appartement en ruine, reflet de son effondrement. Parmi les vestiges : un bail pour un logement en Provence où il n’est jamais allé, ultime trace d’une vie bâtie sur des chimères. Patronyme dissèque la transmission du vide et la quête d’identité face à un héritage illusoire. L’autopsie filiale permet à Springora d’interroger ce qu’il reste d’un père qui n’a jamais vraiment existé.

D’emblée, la tonalité est donnée : « Il m’est plus facile de te le dire, maintenant que tu es mort : tu as toujours été pour moi un personnage intrigant. » Le père est ici immédiatement placé sous le prisme du mystère, pas tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il a prétendu être. Il n’est plus un homme, mais un personnage qu’il faut déconstruire, un être façonné par ses propres récits : ici, l’écriture se donne pour mission de dépasser l’hommage pour exorciser le père.

Un nom sans ancrage : l’identité flottante

Le point de départ du livre repose sur ce constat : le patronyme Springora n’existe dans aucun registre, aucune généalogie, aucune lignée identifiable. La narratrice découvre que ce nom, loin d’être une trace d’un passé, est une pure invention. Ce qu’elle pensait être une part d’héritage se révèle être un artefact, une coquille sans contenu.

À l’école, les professeurs et élèves tentent de le rattacher à une origine : « C’est portugais ? Italien ? Slave ? » Face à l’inexistence de ce nom, elle oscille entre l’envie de lui donner une signification et le sentiment d’une usurpation, puis finit par répondre que son nom est tchèque, comme si une appartenance, même fictive, valait mieux que le vide. Le père, quant à lui, nourrit cette illusion en lui racontant des histoires grandioses : il se dit descendant d’une famille noble de Bohême, les Springer von Carlsbad, et évoque un château perdu, confisqué par les communistes. Il prétend aussi qu’ils sont les cousins de Marcel Duchamp, poussant sa fille à vérifier cette prétendue ascendance dans une encyclopédie.

Patronyme dissèque la transmission du vide et la quête d’identité face à un héritage illusoire.

Mais derrière ces affabulations se cache une question plus profonde : qu’est-ce qu’un nom lorsqu’il ne repose sur aucun socle historique ou familial ? Peut-on construire une identité sur un héritage falsifié ?

Springora l’exprime avec une formule tranchante : « Un nom sans passé ni mémoire, un nom fantôme, en quelque sorte. » L’identité, dans Patronyme, n’est pas donnée mais fabriquée, et parfois, semble construite sur du vide.

Parentalité à géométrie variable : du mythe à la ruine

Le père de Vanessa Springora est un être insaisissable. Mythomane dès l’adolescence, il traverse l’existence en se réinventant constamment. Son parcours n’est pas marqué par des faits mais par des récits. Au contraire, la mère apparaît comme une figure discrète mais déterminée, assumant seule l’éducation de sa fille sans chercher à compenser l’absence du père. Lorsqu’elle quitte définitivement ce dernier, elle le fait avec fermeté malgré son refus de divorcer : « Elle devra attendre sept ans de séparation d...