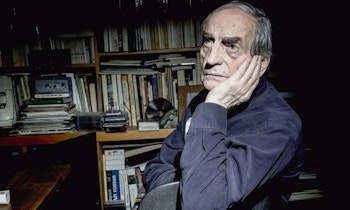

La littérature est l’endroit paradoxal où l’on fait le deuil de ses morts en les ramenant à la vie. Avec Les trois ou quatre mousquetaires, Jade Marchandeau-Berrebypose une question essentielle : comment survivre à la mort d’un proche que l’on connaît sans connaître ?

Aujourd’hui, mon père est mort.

Il est minuit trente. J’ai passé une bonne journée et en récompense, je me suis accordé quelques tafs d’un joint bien chargé. Je regarde mon téléphone éternellement sur silencieux ; quatre appels manqués de Cassim. Je le rappelle, mon écran se remplit de leur image mouvante, celle de lui et de Basile, mes deux frères. Ils me disent :

— François est mort.

Je crois qu’ils sont saouls, et moi, j’suis défoncée. J’explose de rire. Je ne peux pas m’arrêter de rire et eux s’y mettent aussi. Impossible de communiquer. Le rire envahit nos ondes et on finit par raccrocher sans rien se dire de plus. Je relance ma série, tout va bien, et je scrolle sur mon téléphone en quête d’un vol low-cost.

Les funérailles, c’est le 18 janvier, faut qu’on y soit.

Pendant deux jours, j’ai rien senti. La mort de quelqu’un qui n’existait déjà pas ça prend du temps à percuter. Et puis quand ça percute, ça fout une grosse claque. T’es peut-être mort maintenant, mais ça fait vingt ans que t’existes sans nous. Vingt ans que tu renouvelles chaque jour le choix de nous abandonner. Vingt ans que tu parcours le monde, même sur la fin, quand tu ne vas plus que du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit, vingt ans que sans remords, tu nous oublies.

J’ai la rage, j’ai envie d’aller tuer le mort.

Ses obsèques, c’était comme une blague cosmique. D’abord un corps embaumé dans une pièce abjecte. Qui repose solennellement au centre de la chambre de sorte que, lorsqu’on ouvre la porte, nos ...