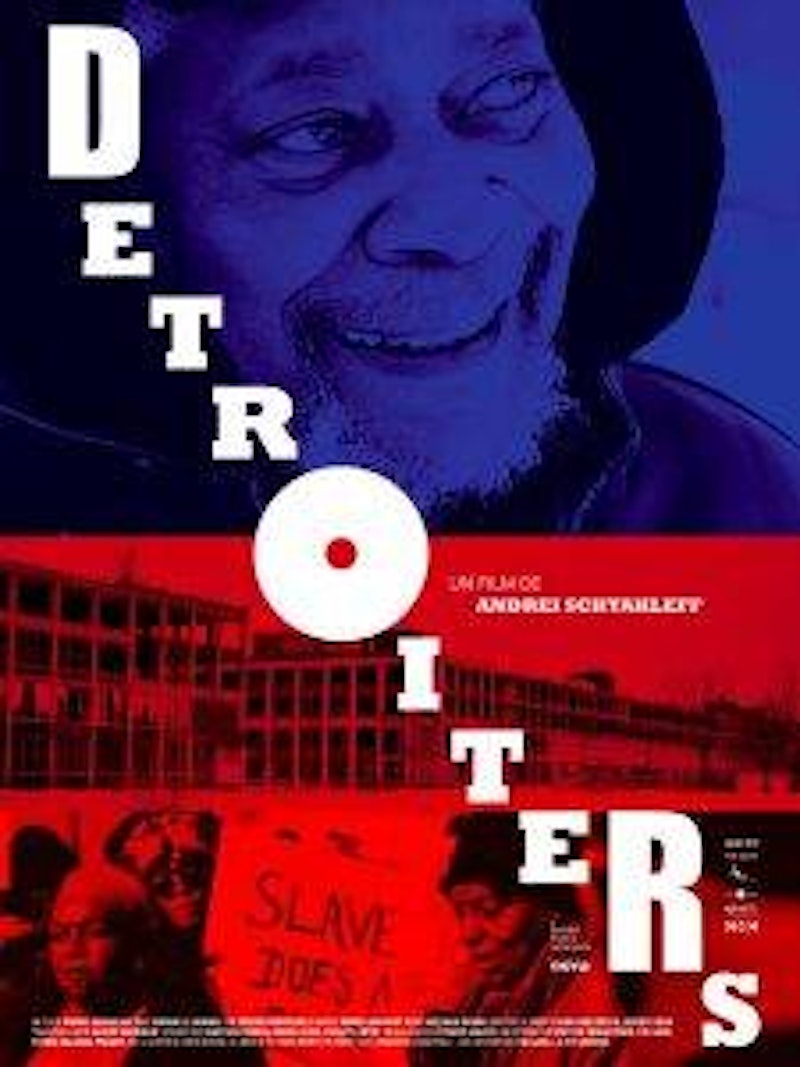

Andreï Schtakleff conclut avec Detroiters une trilogie documentaire sur les lieux de la post-industrialisation. Le film pose un regard situé, c’est-à-dire au plus près des lieux où la lutte contre l’expropriation capitaliste se recompose et donne la parole à la population afro-américaine longtemps exclue du mythe d’une cité prospère.

Pour Schtakleff, les Detroiters, trop souvent oubliés dans les portraits misérabilistes de la ville sinistrée, désignent avant tout les populations afro-américaines. Ils ne sont jamais mentionnés lorsqu’on s’intéresse aux nouvelles logiques territoriales qui structurent le paysage urbain. En prenant le contrepied d’un discours sur la prétendue renaissance de Détroit, dont la rhétorique économique est friande, Schtakleff dénonce une hypocrisie. En réalité, le regain de la ville ne profite qu’aux populations blanches et riches, qui redynamisent le centre-ville Art Déco et réhabilitent le patrimoine industriel au moyen de projets immobiliers aux coûts faramineux. Les images d’archives d’un discours prononcé par un ancien maire de la ville sont saisissantes : celui-ci conteste la pertinence de la cartographie réelle de la misère et évoque la « splendeur » des blocs de pâté de maisons de l’hypercentre, que la plupart des grandes villes de la côte Est n’osent envier. La sociologie et la géographie urbaines n’ont donc aucune légitimité. Pourtant, dans une démarche très proche de récents travaux universitaires sur le passé industriel et sa transformation à Détroit, Schtakleff montre qu’il est impossible de se tenir à distance de cette histoire collective. Brisant volontairement la distance symbolique et sociale avec les individus interviewés, il les filme de tout près, cherchant à saisir le surgissement de la mémoire ainsi que l’expression des souffrances et du ressentiment.

Des races et des classes

Parcourir Détroit, c’est se souvenir

Dès l’ouverture du film, Détroit est sillonnée en voiture. Dans un paysage désolé auquel le format scope rend hommage en donnant la mesure de ses dimensions, le long de l’autoroute, se succèdent les maisons abandonnées et accaparées depuis la crise par les banques. Le film commence justement au bord de la route, à un carrefour où trois habitants se souviennent. Là, une épicerie, un grand magasin, un concessionnaire. Parcourir Détroit, c’est se souvenir, chercher à se remémorer une grandeur passée et un rêve peut-être un peu trop lisse, celui d’une entente profonde entre les populations blanches aisées qui peuplent le centre-ville et les travailleurs afro-américains cantonnés aux périphéries. Aujourd’hui, la haine raciale est encore vive ; comme en témoignent la plupart des discours tenus par les Detroiters. L’un est le petit-fils d’une ancienne esclave originaire de Caroline de Sud. L’autre accuse les médecins blancs de lui avoir prescrit des médicaments pour soigner les troubles psychiques qui ont ruiné son système immunitaire. Un autre encore, filmé en très gros plan, dégaine une arme fictive pointée en direction de la caméra, et rappelle que, du haut de ses vingt-sept ans, il a été menacé avec une arme au moins vingt-sept fois. La voix tremble de rage et le regard est fuyant. Quelques images d’archives surgissent comme si elles avaient été suscitées par les bribes de récit que Schtakleff recueille. Ces images renvoient au passé fantasmé de la cité modèle : celle du plein emploi, du fameux melting pot ou du salad bowl selon que l’on considère la réussite ou l’échec du métissage culturel.

Espaces des luttes

Les espaces traversés en long et en large, fondus dans la lumière blanche hivernale, sont aussi des enjeux territoriaux de luttes au présent. Outre la critique d’une falsification de la géographie, Schtakleff rejette une vision rétrospective d’une histoire qui serait désormais achevée. Autrement dit, l’enjeu du filmage de Detroit est aussi celui de l’opposition à une falsification de l’Histoire. Dans les maisons, les églises, les cantines solidaires et les arrière-cours, c’est une autre vie qui se déploie. Une forme de topographie de la lutte s’esquisse alors. Ainsi, l’Église baptiste rendue célèbre par les mots de Malcom X est aujourd’hui fréquentée par une grande partie de la communauté afro-américaine et l’ambition de ses gardiens est profondément politique. Il s’agit de reconnaître et de faire reconnaître aux fidèles l’expérience commune de la discrimination à la fois structurelle et quotidienne qui rend la vie impossible et la perpétuation de la lutte légitime.

La cadence des machines devient un rythme soul

Si l’église est bien vivante, d’autres lieux en revanche ont laissé place à des béances dans le maillage urbain. Ce sont les usines de chaînes d’assemblages réduites à de « grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de cages à mouches sans fin » selon les termes de Bardamu, fraîchement débarqué à Détroit dans Voyage au bout de la nuit. Pourtant, on y a dansé par le passé comme le prouve l’insolite clip de la chanson Nowhere to Run de Martha Reeves and the Vandellas, tourné dans une usine fordienne. De l’union entre l’aliénation du travail et l’écrasement de la culture afro-américaine est né un bébé, Motown, du nom du label indépendant créé par Berry Gordy en 1959. L’émergence d’une conscience de classe chez les ouvriers des usines Ford et Chrysler est indissociable d’une culture musicale singulière, dans laquelle la cadence des machines devient un rythme soul sur lequel on se déhanche encore dans les sous-sols des clubs de périphérie. Dans une superbe scène, un ancien militant de la League of Revolutionary Black Workers, rêvasse en fredonnant la mélodie des machines. Pour célébrer cette congruence historique qui tient du génie musical, Schtakleff offre au spectateur une formidable bande-son. Enfin, il y a des lieux hybrides où se s’inventent chaque jour de nouvelles façons de vivre ensemble. Un grand projet architectural doit voir le jour pour fonder une communauté ouverte aux travailleurs noirs déclassés.

On y accèdera via une ancienne case d’esclave placée à l’entrée du site. Les logiques de réappropriation culturelle qu’observe le cinéaste tordent le cou aux humiliations d’hier et brisent les rapports de force. Detroiters n’a rien de nostalgique, il ne célèbre ni le capitalisme florissant ni le climax des tensions raciales. Mais il relève d’un acte de foi. Avec l’arrivée du printemps, la neige finira par fondre, les maisons délabrées seront remises en état, les voix des chanteurs et chanteuses de gospel porteront à nouveau…

- Detroiters, un film documentaire d’Andreï Schtakleff, en salles le 4 mai 2022