Coup de feu dans les rues de New-York. On pourrait croire que le monde va stopper ses tours, s’arrêter devant le cadavre venant de s’écrouler sur le pavé, la tête fracassée par la dureté du bitume. Mais, ad aeternam, la foule poursuit sa marche machinale et quotidienne. Elle en a trop vu de la chair à corbeau. Elle connaît l’odeur du sang. Elle est née et a grandi avec ça. Et ça ne l’étonne plus.

Pourtant, quelqu’un, quelque part, du nom de Martin Scorsese, décide un jour de reprendre toute l’histoire de cette bestialité humaine et de cette indifférence glaciale pour en constituer la base de ses chefs-d’œuvre.

La solitude vertigineuse de l’homme moderne

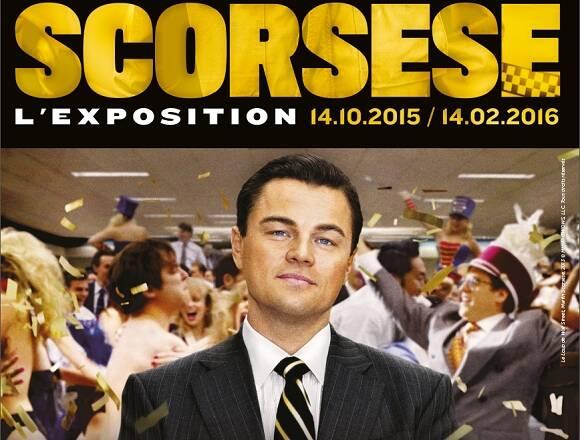

Alors que Travis Bickle arpente infatigablement les rues de New-York, claustré dans son taxi comme dans un cercueil ambulant, dans Taxi Driver, Teddy Daniels se retrouve, quant à lui, confiné sur l’île-asile de Shutter Island. Quoi de mieux que des lieux clos pour matérialiser cette chute interminable vers l’isolement ? Dans LeTemps de l’Innocence, la comtesse Olenska au bord des larmes, confie d’une voix brisée à Newland Archer que « la vraie solitude, c’est de vivre au milieu de tant d’aimables gens qui voudraient que l’on fasse semblant. ». En immersion dans la foule des anonymes, nos personnages se cherchent mais ne se trouvent pas. Du moins espèrent-ils y être parvenus tandis qu’ils s’illusionnent comme le fait le Loup de Wall Street. Jordan Belfort est entouré, riche, puissant mais isolé, seul au sommet, le cerveau obstrué par la coke, le cœur paralysé par les dollars.

En immersion dans la foule des anonymes, nos personnages se cherchent mais ne se trouvent pas.

Si la gloire rend seul, elle rend surtout aveugle. Dans Raging Bull, Jack LaMotta, autrefois célèbre boxeur marié à une femme aimante, se retrouve enchaîné à un bar miteux, multipliant les blagues vaseuses pour distraire les clients. Comment ne pas se faire engloutir par des carnassiers dans une mer emplie de requins ? Cette recherche inlassable d’un point d’ancrage, c’est l’errance du taxi de Taxi Driver qui vogue dans les lumières de la nuit entre des ombres sans visages. Mais c’est aussi, dans Shutter Island, cette folle investigation que tente de résoudre Teddy Daniels dont la solitude est accentuée par la musique contemporaine de compositeurs tels que Gyorgy Ligeti. Ainsi, au sein de l’isolement, se disséminent les métaphores de cette quête de sens désespérée.

Les groupes eux-mêmes constituent des îlots à l’intérieur de la société. La question de l’immigration est effectivement centrale pour une grande partie de l’oeuvre de Scorsese, qui a lui-même vécu ce processus en grandissant à New-York dans Little Italy, quartier des immigrés italiens saturé par les gangs. Dans Mean Streets, les Italiens d’Amérique se rassemblent en meutes, de la même manière que se constituent les gangs de Gangs of New York, les Américains anglo-saxons de souche faisant face aux Irlandais immigrés. La solitude est donc partout, même quand on la vit à plusieurs.

On le perçoit nettement dans les films de Scorsese : les seuls s’attirent dans leur malaise interne.

On le perçoit nettement dans les films de Scorsese : les seuls s’attirent dans leur malaise interne. Pour aborder Betsy, la jeune fille qui l’attire, Travis se justifie de la façon suivante : « Vous avez l’air très seule. Je passe souvent et je vous observe, tous ces gens autour de vous, ces téléphones, ces trucs sur votre bureau, mais c’est le vide. ». Et pendant qu’il continue d’errer dans cette ville qu’est New-York, il s’exclame dans son taxi « toute ma vie j’ai été suivi par la solitude, partout. Dans les bars, les voitures, sur les trottoirs, dans les magasins, partout. Y a pas d’issue. Je suis abandonné de Dieu. ». Comme les coquillages restent accolés à leur rocher malgré les vents et les marées, les personnages ne peuvent s’extraire de leur existence solitaire. « Le mouvement des villes énormes engendre le merveilleux malaise de la multiplication des seuls », déclarait ainsi l’écrivain Paul Valéry.

New-York, de la misère sous cellophane

De la 5th Avenue à Soho en passant par Broadway, Scorsese parcourt New-York pour la dépeindre sous toutes ses facettes. Par sa démesure, l’architecture de la Bigness représente un univers où l’humain est écrasé par l’immensité des bâtiments. Plus rien n’est à portée de main, pas même son lieu de vie. Dans cet univers métropolitain dont les fondations ont été bâties sur le sang, il semble avoir perdu le contrôle d’un espace partant à la dérive.

Dans cet univers métropolitain dont les fondations ont été bâties sur le sang, ses personnages semblent avoir perdu le contrôle d’un espace partant à la dérive.

Mais revenons à notre Travis Bickle. Dans son véhicule, d’où il voit défiler tout un échantillonnage de la population new-yorkaise, il constate : « Y a toute une faune qui sort la nuit. Putes, chattes en chaleur, enculés, folles, pédés, dealers, camés… Le vice et le fric. ». New-York, modèle du rêve américain au premier abord, mais en réalité décriée par ses vices cachés.

Tel un fléau ne pouvant être éradiqué, cet « égout à ciel ouvert », comme le nomme Travis, contamine les personnages qui étaient auparavant épargnés par son mucus de décadence. En s’attribuant la mission salvatrice de débarrasser la ville de sa gangrène, le chauffeur de taxi finit par se procurer tout un arsenal qu’il utilise pour le massacre final d’un réseau de mafieux. Dans la cité du crime, l’anti-criminel devient donc coupable à son tour en souhaitant instaurer sa loi par les armes. Il n’est pas étonnant que Gangs of New-York se clôture sur un fondu au noir faisant se succéder cinq plans fixes de New-York, de 1846 à aujourd’hui, ou plus précisément, de la cité des massacres où tout n’est qu’anarchie et violence, aux tours qui s’élèvent désormais, symboles de puissance. New-York s’est construite sur les armes et les drames, comme le constate Amsterdam, le personnage principal, qui souligne « tous nous étions le fruit du sang et des larmes. Ainsi en était-il de notre grande cité. ».

En outre, l’homme est prisonnier des cercles de l’Enfer qui constituent le moteur de l’agglomération tentaculaire. Dans Gangs of New-York, lorsque Jenny s’apprête à prendre un bateau pour fuir cette ville et atteindre la côte ouest, elle est brusquement interrompue par un coup de poing et se voit dépossédée du sac qui contenait son argent, unique passeport vers la liberté. Par une sorte de fatalité, les personnages, victimes de leur espace, se retrouvent toujours ramenés à ce huis-clos asphyxiant.

La lumière au bout du tunnel ?

On peut légitimement s’interroger sur ce qui est à même de sauver les personnages scorsesiens de leur désespoir. En effet, ni la religion, ni l’amour, ni même la famille, en clair ce à quoi l’homme se rattache généralement, n’apparaissent comme des motifs rédempteurs. Ils sont présents mais toujours niés ou mis à mal.

Dans Gangs Of New-York, si les hommes prient Dieu, il n’en demeure pas moins qu’ils pèchent en permanence par le vol ou la tuerie. Un paradoxe s’instaure quant au comportement de ces malfaiteurs sans foi ni loi. D’un côté Amsterdam fait appel à l’archange Saint Michel pour l’aider dans sa vengeance, de l’autre il jette de manière blasphématoire sa Bible dans une rivière. La figure de Dieu, enracinée dans les mœurs de la société occidentale, est convoquée bien plus par culture que par spiritualité et croyance profondes. Charlie, dont le lit est pourtant placé sous l’égide d’une énorme croix sacrée, s’adresse ainsi dans Mean Streets à une sculpture du Christ, à l’intérieur d’une église : « Quand je fais quelque chose de mal, j’ai envie de payer à ma façon. Je décide tout seul de la peine que je m’inflige. ». Les personnages de Scorsese sont chrétiens par héritage mais non par conviction personnelle.

Aussi ne comptent-ils que sur eux-mêmes pour faire régner l’ordre en ayant recours à la loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent. De fait, dans Les Nerfs à Vif, Max Cady, sorti de prison, décide de mener une vendetta en punissant par ses propres moyens l’avocat Sam Bowden qui l’a mal défendu. Avec le tatouage « Vengeance Is Mine » qu’il s’est fait graver dans la peau, le corps de Max Cady se transforme en Table de la loi, et fait de lui une figure divine qui s’octroie un pouvoir de vie ou de mort sur le coupable. La religion n’est donc pas un élément auquel les personnages peuvent se rattacher pour sortir de l’ombre.

L’amour leur coule également entre les doigts. Dès qu’un personnage touche une femme de trop près, elle s’envole. Dans Taxi Driver, après l’avoir amenée voir un film porno au cinéma, Travis se fait repousser par Betsy ; dans Raging Bull, Jack LaMotta, prisonnier de son égoïsme et de sa paranoïa voit sa femme Vickie demander le divorce ; dans Mean Streets, Charlie, souhaitant avant tout rester dans le sillage de son oncle mafieux, ne semble pas attacher une si grande importance à l’amour que lui porte Teresa. Et ainsi de suite les personnages, aveuglés par leur fierté et leur attitude phallocratique, laissent passer les femmes fortes et amoureuses qui auraient pu les extraire de leur condition solitaire.

Quant à la famille, elle est bien souvent ce qui juge et blâme en premier les personnages. Dans Le Temps de l’Innocence, lorsque la comtesse Olenska revient à New-York après s’être séparée en Europe de son mari, un homme qui ne la respectait pas mais un très bon parti, son divorce fait scandale et elle se retrouve reniée par ses proches. Le thème de la trahison au sein de la fratrie apparaît effectivement comme un leitmotiv, une question primordiale pour Scorsese. Teddy Daniels soupçonne le docteur Chuck Aule de lui mentir dans Shutter Island et Jimmy Conway n’hésite pas à trahir sa bande pour le bénéfice du gain dans Les Affranchis. Non sans rappeler le meurtre biblique d’Abel par Caïn, les problèmes de la tromperie et de la culpabilité restent des sujets caractéristiques du réalisateur.

La structure répétitive présente dans la plupart des films de Scorsese, comme par exemple Raging Bull qui alterne matchs de boxe, querelles avec la femme et le frère, ancre les protagonistes dans une destinée dont ils ne semblent pouvoir sortir. Le personnage retombe toujours dans cette solitude initiale sans remède.

Une interrogation demeure toutefois : existe-t-il un élément qui pourrait sauver ses personnages de leur solitude ?

Même au sommet de son art et de sa gloire, Scorsese, contrairement à ses anti-héros, a su garder une distance et un jugement critique l’empêchant de se laisser corrompre par la société new-yorkaise. Entouré d’amis sûrs tels que Robert de Niro ou Leonardo DiCaprio, ses deux acteurs fétiches avec qui s’instaure un rapport de confiance et ce tout au long de sa carrière, Martin Scorsese a eu l’appui nécessaire pour construire une œuvre cohérente sans se perdre dans le buisness cinématographique.

Une interrogation demeure toutefois : existe-t-il un élément qui pourrait sauver ses personnages de leur solitude ? La question reste ouverte et trouvera peut-être réponse dans l’un de ses prochains films, Silence, The Irishman ou encore The Devil in the White City.

Aurélia Lebas