Trois semaines : c’est le temps d’un tournage, c’est aussi, peut-être, le temps des vacances, mais c’est encore, depuis peu, le temps de la réclusion. Dans leur long-métrage tourné au Portugal en temps de confinement et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes se lancent un périlleux défi : chahuter la forme de la comédie estivale pour mieux laisser place à la ritournelle pandémique qui nous obsède depuis plus d’un an.

Coup de gong sur une vacance

Devant un film estival, on s’attend à suivre les évolutions de vies comme suspendues entre mille possibles, facilités par la vacance des corps et des esprits. De l’été suinte bien des choses : le doute et sa résolution, ceux-là que Tom Ewell vient chercher jusque dans les jupons de Marilyn Monroe sous la chaleur écrasante de New-York, dans Sept ans de réflexion (1955) ; la quête de soi, celle-là qu’Itsaso Arana entreprend au cœur d’un Madrid caniculaire dans le récent Eva en août (2019). Pour ce faire, la progression linéaire de la diégèse est capitale : elle permet le déploiement des possibles. La structure inversée du Journal de Tûoa brise cet horizon d’attente. Pendant la première moitié du film, les actions des personnages semblent en elles-mêmes dérisoires : clouer, scier, cueillir, nettoyer. De ce quotidien fait de bricolage en extérieur, la mise en scène découpe des séquences contemplatives, en caméra fixe, quasiment béhavioristes. Qui sont les personnages, pourquoi sont-ils là, quels sont leurs désirs, à part la construction (en retour arrière) d’une immense volière à papillon ? Tout comme « Tûoa » inverse « août » (et « Otsoga », « Agosto » dans le titre original), le film annule en apparence toute aventure estivale. Ce temps retourné, ce territoire fermé sur lui-même construisent un nouveau (non-)lieu fictionnel, qui advient comme toponyme grâce au choix du génitif et de la majuscule (« de Tûoa »), qui transforme « l’août » en Territoire inversé de la vacance. Dans ce lieu où il ne se passe pas grand-chose, les fruits rajeunissent, une comète passe, les grillons chantent et les nuits, violettes ou vertes, s’éclairent à l’aide de spectaculaires néons.

Le Journal de Tûoa propose une fin des histoires

Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes s’attachent en somme à produire le négatif, au sens photographique du terme, de Ce Cher Mois d’août (2008), deuxième long-métrage du cinéaste portugais. Disparaît tout ce qui semblait donner chair à l’été : concerts, promenades à moto, fêtes, baignades et amours sans ambages des adolescents. Nous sommes confrontés à trois adultes mutiques, aux rapports tendus, qui forment un triangle amoureux assourdi et qui existent surtout par leurs gestes, nous ramenant ainsi aux origines du cinéma : la fascination pour le mouvement. Le Journal de Tûoa propose une fin des histoires, ironiquement signifiée par le choix de Crista Alfaiate pour incarner le personnage féminin. La force romanesque de celle qui donnait corps à la conteuse Shéhérazade dans Les Mille et Une Nuits (2015) s’amuït soudainement. Schéhérazade plante désormais des clous. À Tûoa, ne reste plus que le vide sentimental d’un languissant mois d’août sur fond d’activités manuelles. Les papillons se sont fait enfermer.

Personnages en quête d’auteur

Tout à coup, une quatrième personne vient fermer la porte de la volière. Un masque bleu avec des attaches blanches surgit au détour d’une scène de groupe. Autour d’une table, une équipe de tournage débat : oui ou non, un des trois comédiens avait-il le droit de sortir surfer pendant son jour de congé, alors que le Portugal est confiné, qu’une pandémie sévit, et que ledit comédien doit tourner une scène très peu hygiénique de baiser ? Le cerveau rétif du spectateur résiste à la vérité, pourtant le coup de théâtre s’impose. Si les personnages sont enfermés, c’est qu’ils sont confinés. S’ils n’avaient pas de masque, c’est parce que nous étions dans un tournage, et qu’ils jouaient, eux, la comédie, contrairement au reste de l’équipe du film qui fait soudainement son apparition à la mi-temps de ce film somptueusement coupé en deux. Enfin, si les personnages n’ont pas de vie, c’est que le reste du monde a en partie cessé d’en avoir une aussi.

Miguel Gomes nous a habitué à ces ludiques mises en abymes

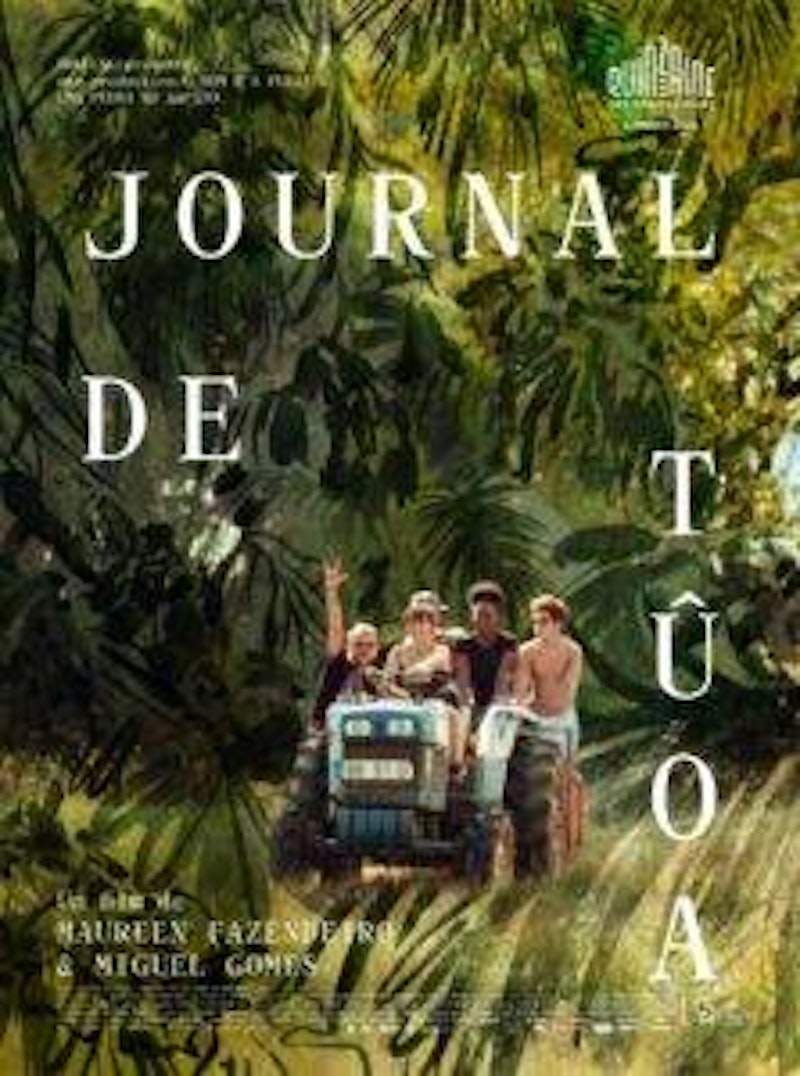

Comment en tant que spectateurs avons-nous pu l’oublier ? Le film a savamment distillé l’odeur d’une histoire atemporelle, comme tant d’autres qui sortent actuellement depuis la réouverture des cinémas, dans laquelle la pandémie n’a pas sa place. Il a dupé son spectateur et vient lui rappeler brutalement qu’une fiction ne saurait s’abstraire de son contexte de création. Le montage lui-même redouble ce pied de nez : les plans courts et le découpage classique sont dévolus aux scènes les plus simplement manuelles, comme pour signifier l’impossibilité d’écrire une histoire hollywoodienne en temps de confinement, par contraste avec les longs plans-séquences filmant quant à eux les discussions collectives de l’équipe, les hésitations des deux réalisateurs, et l’irruption du temps pandémique au sein de cette petite volière à papillon close sur elle-même que constituait jusqu’ici le film. Miguel Gomes nous a habitué à ces ludiques mises en abymes : la soif d’intégrer l’actualité au sein de la fiction donnait naissance aux trois parties des Mille et Une Nuits, dont les histoires voient le jour et s’entremêlent au rythme de la crise économique portugaise. La même veine humoristique parcourt ses films, autour d’un personnage de réalisateur perdu au milieu de ses idées. Il alignait des dominos au début de Ce Cher Mois d’août, il filme cette fois l’équipe en train de conduire un tracteur devant une Maureen Fazendeiro comiquement sceptique.

The Bandwagon

Par cet enchâssement, les cinéastes renouent finalement avec la tradition de la comédie estivale, et plus encore avec celle des films mettant en scène la création d’une œuvre collective. Les possibles sont ceux du tournage, non du trio amoureux ; ils s’agrandissent à mesure que le temps recule, puisque se dévoilent peu à peu l’ensemble des doutes et des conflits qui ont habité les trois semaines de prises de vue. Si Minnelli avait fait de Tous en scène (1953) un journal en retour arrière, la longue séquence musicale de fin revisitant le film noir aurait d’abord été comprise comme la fiction principale, avant de se révéler comme une comédie musicale jouée par les personnages de Fred Astaire et Cyd Charisse. Le reste du film nous aurait peu à peu fait remonter jusqu’à la scène où le metteur en scène Jeffrey Cordova annonce à ses comédiens à demi-convaincus le début des répétitions de son futur four. La fin du Journal de Tûoa y fait un clin d’œil hilarant et désabusé, interrogeant la possibilité de l’aventure collective. L’équipe se réunit en effet pour la première fois, au jour 1 du tournage, devant un individu recouvert d’une ridicule combinaison étanche qui leur explique les règles sanitaires à respecter. Un conflit éclate au sujet de la logistique du petit-déjeuner. Au cours du film, les passionnantes discussions semi-improvisées autour des gestes barrières reflètent, sous leur apparence anodine, les divers conflits traversés par chacun durant la pandémie, du point de vue de la responsabilité individuelle et de la difficulté à faire groupe.

Reste à dire si le pari des deux cinéastes est complètement réussi. Les multiples couches du dispositif finissent peut-être par étouffer le spectateur, pris au piège lui aussi d’une volière à papillon savamment construite. La mise en abyme tourne volontairement à vide, puisque le sous-bassement du film entrelace le contexte politique et la diégèse, en exprimant la difficulté de créer une histoire en temps de réclusion. Le lien n’allait pourtant pas nécessairement de soi. C’est alors même que Shéhérazade est enfermée dans le palais de Shahriar qu’elle échafaude son château de cartes fictionnel et parvient à sauver sa vie. Le Journal de Tûoa n’en reste pas moins un fertile casse-tête, dans lequel le dispositif prime, certes, mais dont le charme repose sur une honnêteté foncière, celle de ne jamais oublier le temps d’où l’on crée.