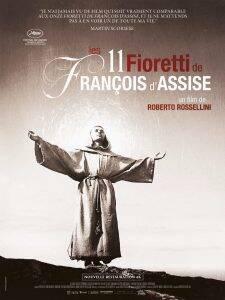

Carlotta Films ressort le 9 mars, en salles et en DVD, une splendide version restaurée des Onze Fioretti de François d’Assise de Roberto Rossellini (1950). Ce film-fleur, qui fut l’un des préférés de son réalisateur et qui inspira tant de cinéastes, de Truffaut à Desplechin en passant par Scorsese, se révèle pur et brut comme un chant grégorien : mystique sans miracle, il propose de la foi une lecture directement politique, sur les cendres encore fumantes de la Deuxième Guerre mondiale.

Le chant des oiseaux

Le cinéaste arrache au personnage son auréole surnaturelle : François croise bien un lépreux, comme dans le récit médiéval, mais ne le guérit pas miraculeusement. Il ne peut que l’embrasser, pleurer et prier Dieu, dont il est le ménestrel, selon le titre original Francesco, Giullare di Dio. Ce dernier rend davantage justice au projet de Rossellini que l’équivalent en français. Le cinéaste offre au prénom son autonomie simple et pleine d’avant la canonisation (François, et non pas Saint François d’Assise), il éloigne le personnage de l’hagiographie (en n’évoquant pas les fioretti), en même temps qu’il l’enracine dans l’exercice d’une humble fonction : célébrer Dieu avec ardeur. La foi obstinée de François et de ses frères est tour à tour folle ou sage, réjouissante ou ridicule : hors de tout jugement, elle s’impose d’elle-même comme la seule grammaire du monde possible.

Ce saint troubadour est teinté dans le titre italien de la coloration musicale et antique qu’induisait la légende elle-même, la célèbre anecdote du babil avec les oiseaux rejouant les accords d’Orphée face aux animaux sauvages. De cette manière, François, d’un même mouvement saint et profane, redevient homme. Il se prête d’autant mieux à une obsession de Rossellini : l’entrelacement très italien du paganisme et du christianisme, particulièrement ostensible dans les errances touristiques d’Ingrid Bergman, de temple en catacombe, dans Voyage en Italie. La campagne du Latium offre à la vue un ample horizon, suspendu entre mythologie et peinture religieuse du Quattrocento, entre Arcadie et hostie : les frères y chantent, débattent et prient tandis qu’une caméra fixe saisit leurs gambades dans de magnifiques plans d’ensemble. Le spectateur reconquiert le sens de l’émerveillement en accompagnant ces scènes de joie franche : il ne peut que se soumettre à ce radieux défi lancé à l’ironie.

On ne peut pas toujours filmer les ruines

Si Paisà (1946) est frappé du sceau d’une incommunicabilité devenue loi dans l’Italie de la Libération, source de tragiques quiproquos entre Italiens et Américains tour à tour loups et brebis, Les Onze Fioretti sacrent le réveil de la transparence. Rossellini inverse la Genèse et s’en retourne, après la tour de Babel, à la limpidité hédoniste et sacrée du mythe, lorsque « toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots » (Genèse, 11:1).

Rossellini délaisse en grande partie les symboles bibliques

Ce fut pourtant à l’origine la cinquième saynète de Paisà, dans laquelle un groupe de moines reclus héberge trois aumôniers américains, qui inspira les Fioretti : on reconnait quelques visages ainsi que l’humour du cinéaste face aux travers très humains de bons religieux. Toutefois, Rossellini délaisse en grande partie les symboles bibliques qui sertissent la trilogie de la guerre : foin des moutons blancs égorgés et du résistant christique de Rome Ville ouverte, fi de la barque nommée « Marie », des discussions sur le lait, de la prostituée bafouée de Paisà. Les Onze Fioretti proposent un cinéma du pur premier degré qui se fonde sur son propre système d’images, comme dans une nouvelle Bible. Rossellini fait apparaître et réapparaître une suite de motifs afin de composer une litanie cinématographique : ce qui dans son sens premier désigne un type de prière liturgique devient mise en relation d’éléments visuels et sonores qui signifient l’opacité des signes et, face à eux, le besoin de croire.

La boue envahit le début et la fin du film pour mieux entraver François en même temps qu’elle lui permet de dire son humilité ; le modeste « Frère feu » du campement des frères se transforme en un incendie destructeur dans le camp fortifié du tyran ; le chant des moines fait écho à celui des oiseaux ; les pétales de fleurs qui célèbrent la visite de Sainte Claire perdent François dans un déluge de vent au moment où il rencontre deux figures de l’égoïsme éhonté. Cette cohabitation des motifs fait écho à la composition de l’œuvre : à la linéarité d’une narration hollywoodienne, Rossellini préfère le régime de la coprésence de saynètes, à l’image d’un vitrail ou d’un triptyque médiéval. Certes, les fioretti du film se succèdent, en offrant aux personnages de lumineux effets de progression vers plus de générosité (pour le vieux Jean) ou de raison (dans le cas de Ginepro) ; toutefois, il n’y a pas d’acmé, pas d’intrigue à nouer ou à dénouer, mais seulement le lumineux aveu d’un certain sens de la foi.

Ma foi, le cinéma

Et pourtant, Rossellini ne l’avait pas, la foi[1]. Il faut composer avec cette révélation brusque et définitive, surprenante tant l’œuvre de cette figure tutélaire du néo-réalisme italien repose sur les valeurs du catholicisme. Oui, ces « Fioretti » façonnent bien un film mystique ; mais c’est que Rossellini, méfiant vis-à-vis des idéologies politiques récentes, sollicite en lieu et place le grand récit du christianisme pour revitaliser en lui sa signification humaniste et subversive, celle du premier siècle.

Un cinéma-vitrail, pour l’intérêt et l’éducation du peuple

La vision qu’il a du cinéma est en elle-même religieuse : l’intérêt du support réside selon lui dans sa capacité à toucher un grand nombre de personnes dans une visée morale (ce qui éclaire également l’ambition de l’auteur au sujet de la télévision). Il s’agit d’un cinéma-vitrail, pour l’intérêt et l’éducation du peuple. Cette foi cinématographique permet le seul miracle des Onze Fioretti. François en prière demande aux oiseaux de faire momentanément silence. Rossellini sollicite alors la simplicité désarmante du montage et de la postsynchronisation : ce sont les mêmes plans d’oiseaux, mais sans la bande-son de leur ramage. Un miracle fait de bouts de chandelles, pour un groupe de frères qui incarnent la valeur du dénuement.

Dans une célèbre scène de Voyage en Italie, Ingrid Bergman assiste à l’excavation à Pompéi de deux corps, moulés par les archéologues grâce au creux que leurs cadavres ont laissé dans la terre. De la même manière, la foi de François, de Ginepro, de Jean le simple et de leurs frères construit dans son creux même un contenu paradoxalement politique. Selon la citation de l’Épitre aux Corinthiens qui ouvre le film, la simplicité doit confondre le Mal : l’idée heurterait presque par son manichéisme absurde. Dans un des « fioretti » les plus longs, la violence barbare d’un peuple aux ordres d’un tyran japonisant et grotesque, inventé par Fellini et d’inspiration très kurosawienne, incarne avec force la déshumanisation de la guerre récente. Face à elle, le frêle Ginepro sert de Gandhi en culotte franciscaine. Au cours de la spectaculaire errance du personnage dans le campement incendié, le spectateur se voit rappeler que l’auteur de cette œuvre apparemment apolitique par son sujet est aussi celui d’Allemagne année zéro. C’est la foi dans le pouvoir de la foi elle-même qui fait de ce court film un limpide moment de grâce, comme pour supplier l’humanité d’avancer tout de même, pas à pas et au-delà du désastre, vers la réconciliation. Peut-être qu’il nous sera beaucoup pardonné, parce que nous avons, aussi, beaucoup aimé.

- Les Onze Fioretti de François d’Assise, un film de Roberto Rossellini, avec Frère Nazario Gerardi, Aldo Fabrizi, Arabella Lemaitre, en salles le 9 mars 2022

[1] « Je n’ai jamais cru, je n’ai jamais eu la foi » (Roberto Rossellini, Le Cinéma révélé, textes réunis et préfacés par Alain Bergala, Éditions de l’Étoile, 2008 [1984], p. 207).