Elle s’appelait Lucía est le premier roman de Pierre André (6 avril 2022), édité par Grasset dans la détonante collection Le Courage, collection dirigée par le non moins détonnant Charles Dantzig.

La malencontre

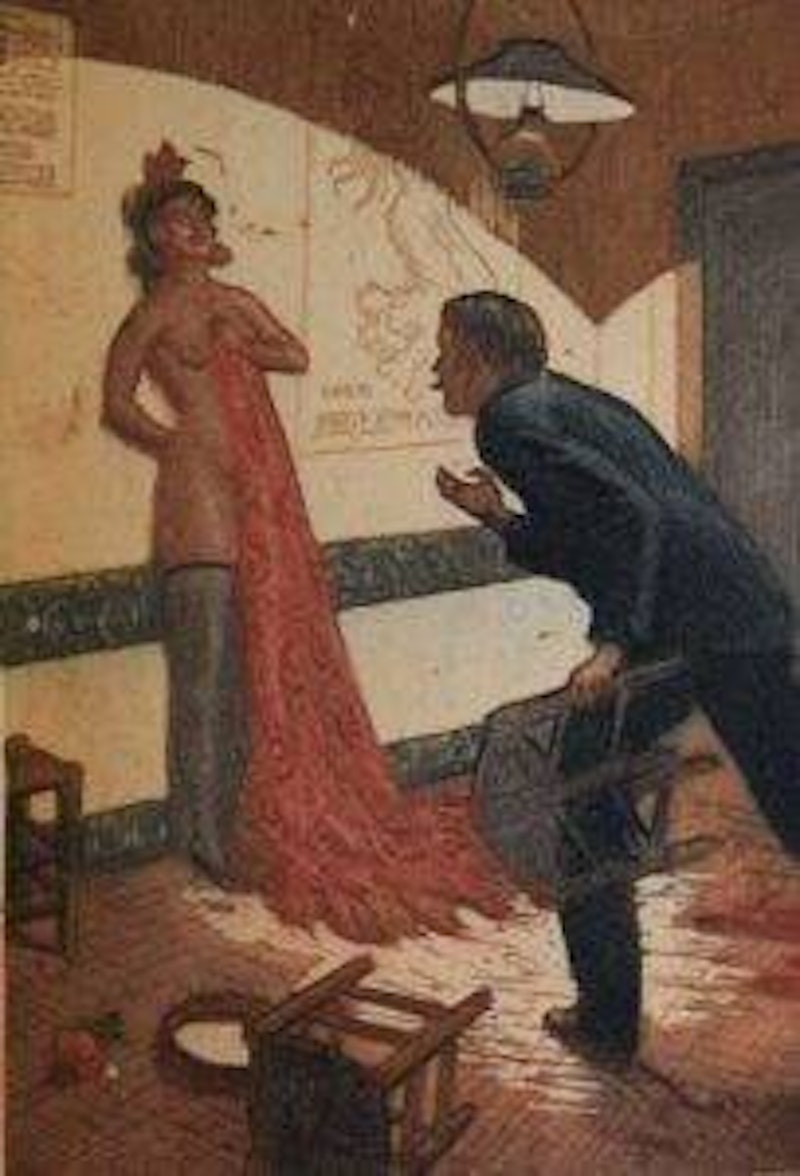

Le roman est avant tout celui d’une rencontre, puis d’une relation, entre deux êtres, deux ontologies distinctes. C’est un théâtre amoureux, une bipartition scénique. D’un côté, se trouve Victor Carrouze, jeune homme tout juste sorti de l’adolescence, dont « la chevelure jaksonfivesque, blonde et bouclée, donne l’impression qu’on se trouve face à un petit rigolo ». Victor est un désoeuvré, un flâneur. Existentiellement, il va. Il trace des itinéraires aléatoires, sans but précis, sans destination. Il se déplace dans les rues bruxelloises, regarde, scrute et reste attentif au mouvement du monde : « Victor esquisse un mouvement vers la gauche, puis non, prend à droite. […] Songeur, il écoute la conversation des passants, consulte les vitrines des commerces et le reflet des nuages à leur surface.» Victor habite pleinement sa jeunesse, avec ce qu’elle a de naïf et d’incertain. Il se laisse surprendre par les paysages, s’abîme dans la beauté des choses. Sa naïveté est consubstantielle de son désir amoureux. De l’autre côté, se tient Lucía, une Andalouse. À son sujet, les descriptions ne trompent point : elle est le mouvement du monde, s’élance dans les rues, elle traverse l’espace. Lucía n’apparaît que pour disparaître. Elle n’apparaît que pour échapper à l’œil scrutateur de Victor. C’est une femme qu’on ne sait fixer, femme d’aucune corde, d’aucune prison. Lucía n’est au départ qu’un corps fugace qui attire le regard : « Jambes bronzées qui dépassent d’un mini-short bleu nuit, cheveux noirs assez courts, débardeur abricot aux bretelles tombantes. » C’est une mercenaire de l’amour, une aguerrie – contrairement à Victor : « Et j’essayais de masquer mon manque d’expérience en acquiesçant sobrement à ses propos, tout en me rendant compte qu’elle avait soulevé un coin du voile, que je ne connaissais pratiquement rien à l’amour, tout juste avais-je eu un aperçu de ce que pouvait être le sexe, de-ci, de-là, et éprouvé à quelques reprises un sentiment amoureux éphémère. » Lucía surgit dans le paysage de Victor, avec la puissance de frappe d’une bombe atomique. C’est l’irradiation visuelle, puis sentimentale. Le point de départ d’un récit initiatique, d’une quête. La curiosité mord Victor, puis l’amour, après une nuit passée entre ses lèvres. Quand Lucía disparaît pour rejoindre Grenade, sa ville, commence pour Victor une fuite en avant, et la recherche, l’éternelle recherche, la sacro-sainte recherche de l’être désiré.

Le roman est avant tout celui d’une rencontre, puis d’une relation, entre deux êtres, deux ontologies distinctes. C’est un théâtre amoureux, une bipartition scénique

Précis de recomposition amoureuse

Elle s’appelait Lucía rappelle combien l’amour, d’abord, remplit un vide d’être. C’est le Victor désoeuvré qui trouve dans sa fuite en Andalousie, dans sa quête de Lucía, comme une occupation, une occupation à plein temps – appelons cela une guerre. Non pas de quoi « tuer le temps », mais de quoi l’occuper, de quoi le remplir. De quoi en faire ses journées. De quoi puiser un sens. Traversant la frontière franco-espagnole, Victor se déleste du poids des amours passagères, des amours déçues et trompées, face auxquelles il éprouve l’amer sentiment d’avoir trop vite, trop tôt, renoncé – faute de jeunesse. Victor a plié. S’endormant dans le bus qui le pousse vers Grenade, il creuse au pied des Pyrénées ce charnier du passé, y dépose son être d’avant – celui qui se laissait intimidé par le cours des choses : « Fallait-il pour autant laisser tomber ? Non, ça c’était le Victor d’avant – le gamin – maintenant je suis un homme, s’est-il convaincu […], j’ai le pouvoir de façonner ma vie.» Et le flâneur se transforme en chercheur, devient un pisteur – il traque amoureusement, dans les rues de Grenade celle dont il a gardé le goût – et le souvenir.

L’amour est un dépaysement, une confrontation prolongée, et toujours renouvelée, avec l’étrangeté. Lucía suggère, dans une perspective que l’on pourrait qualifier de lévinassienne, que l’amour repose moins sur la conquête de l’être aimé, absolument impossible, que la conquête de soi. En cherchant à rejoindre Lucía, Victor plonge dans un monde nouveau, dépaysé, parlant à peine espagnol, fait face à l’adversité, il ressent une « paranoïa filigranée d’un sentiment de repli, une sorte d’atrophie qui lui donne la sensation d’être incapable de se mesurer à la vie […] ». La recherche amoureuse prend la forme d’une épreuve, au sens chevaleresque du terme, qui n’est pas sans rappeler l’imaginaire de l’amour courtois. Conquête de soi toujours, qui va jusqu’à établir un parallèle entre la relation amoureuse, conflictuelle, que Victor finit par entretenir avec Lucía, la fuyarde, et un instrument, la trompette, qu’il découvre et entreprend de maîtriser durant son séjour en Andalousie. Conquête de soi, qui suppose « rigueur », « abnégation », « découragement quotidien, voire d’état nettement dépressif ».

L’amour est un dépaysement, une confrontation prolongée, et toujours renouvelée, avec l’étrangeté.

D’autre part, le roman s’attache à souligner combien l’amour s’apparente à une forme de folie. L’amour est ontologiquement construit sur le mode de cet instrument, la trompette, qui tombe des mains de Victor et dont il ne parvient à faire sourdre que quelques piteux grincements. L’amour est cette chose que l’on ne sait jamais bien comment tenir, comment envisager, quelles partitions lui faire jouer – et que bon nombre de représentations, bons nombres d’idées préconçues, bon nombre de repères, de valeurs, viennent parasiter. Ainsi Pierre André décrit-il adroitement la fièvre qui habite l’amoureux dans l’attente, cet être en transit perpétuel, condamné à n’être plus qu’un demi-être, qu’une portion d’être – qu’un être-pour-l’être-aimé. Lucía éclaire, superbement, ce que Roland Barthes disait de l’amoureux en attente, de celui qui n’est plus pour lui, mais pour l’autre, pour-l’être-aimé. Car, retrouvée, Lucía s’échappe. Fuis moi je te suis. Victor l’étreint, mais jamais assez fort. Il devient jaloux, tempétueux, colérique, exigeant – elle fuit. Après l’amour, le corps de Lucía glisse de nouveau, « Une dizaine de minutes, puis elle se détachait et glissait hors du lit. J’entendais sa culotte qui remontait le long de ses jambes. J’ouvrais un œil […]. », de même qu’il lui arrive de disparaître subitement, de rejoindre d’autres terres, d’autres rivages, ailleurs en Espagne, prolongeant son absence de quelques semaines, de quelques mois, en compagnie d’autres hommes – des ennemis. Pierre André le narre parfaitement : il y a chez l’amoureux une tentation de la mise en scène et de l’exagération sentimentale. Sa chute n’est pas accidentelle, c’est un saut – il saute suicidairement. Serait-ce un plaisir sadique, ou bien la volonté de se faire plus amoureux qu’amoureux, de se rendre plus fou que fou, en organisant son monde, toute son existence, autour d’un être, un seul, l’être-aimé ? Il ne suffit pas d’aimer, il se faut se convaincre, se persuader. On ne tombe pas amoureux, on s’élabore amoureusement. L’amour est ce bassin peu profond, cette pataugeoire, dans lesquels on feint de se noyer, dans lesquels on fait croire à sa noyade : « Tout à coup, Victor a l’impression de vivre dans un roman où l’écrivain (toujours plus cruel) attend que son héros soit au comble du désespoir pour faire réapparaître l’héroïne. Alors il attend. Il peut attendre longtemps comme ça, essayant d’amplifier artificiellement sa tristesse. Il se croit plus intelligent que l’écrivain. Il dramatise, le dos voûté, traîne les pieds, va même jusqu’à frotter quelque larme imaginaire du revers de sa manche. » Magnifique illustration de ce que Barthes appelle la scénographie de l’attente.

Pour autant, Lucía ce n’est pas La femme et le pantin de Pierre Louÿs, c’est l’illustration d’un amour que la pulsion domestique (pulsion domestique incarnée par les illusions romantiques, par le désir d’incarcération conjugale, par l’obsession monogamique de Victor) traverse, pour le rendre davantage impossible. L’amour-fou s’enfolâtre de réflexes narcissiques, de désir de possession. À ses côtés, Victor souhaiterait que Lucía soit sienne – lorsqu’il apprend qu’elle a les moeurs légères, il se déchire le coeur et s’entête : Lucía doit changer, elle changera ; il finit même par accepter, par approuver, tout en éprouvant cette possibilité-là, cette possibilité autre du couple, cette architecture sentimentale et relationnelle autre, extra-conjugale, négativement monogamique, approximativement libertine – moeurs légères disons -, radicalement non-domestique, mais c’est en vain. L’amour de Victor connaît davantage de séparations que de baisers, toujours menacé qu’il est de se rompre, toujours rompu d’avance : « Elle était donc en train de me quitter. Mais pas complètement, ai-je compris. C’est à dire qu’elle me quitterait, oui, qu’elle voulait tout de même s’assurer un retour possible, parce qu’elle se connaissait, elle supposait déjà qu’elle changerait d’avis. »

La géographie sentimentale

Le roman de Pierre André illustre justement le paradoxe que constitue Lucía. Car, ses disparitions successives, ses emportements, poussent Victor vers d’autres fronts, d’autres amours même – des femmes, mais aussi la trompette, dont il apprivoise progressivement les mélodies. Au fond, Lucía n’aurait pu être qu’un souvenir, qu’une désillusion, si elle avait disparu, si elle n’était pas revenue, si elle ne revenait pas. Lucía a été avant tout un motif – celui du départ, de la conquête d’un soi, dans une ville étrangère – Grenade. Lucía n’aurait pu être que cela, et elle aurait déjà été quelque chose – énormément. En effet, dans sa quête, se laissant absorber par le paysage, Victor finit un temps par l’oublier : « Cette fille n’est bientôt plus pour lui qu’une image plaisante et familière, aux couleurs un peu éteintes, un beau fantôme qui évolue dans un monde parallèle et inaccessible. Désormais, il n’explore Grenade dans le seul but de la croiser, mais parce que l’envoûtement que cette ville exerce sur lui l’y pousse inexorablement. »

Grenade libère – mais jusqu’au retour de Lucía. Notons que cette dernière n’apparaît le plus souvent que par intermittence, qu’au-travers de ses absences répétées, de son suis-moi-je-te-fuis, dans tous les déchirements que son absence produit. Si bien que le lecteur pourra croire, imaginer, penser un temps, au détour de quelques phrases, que Victor est un fou, un enfiévré, un type venu se perdre sous les orangers de Grenade, un abîmé de la raison. C’est même ce que lui suggérera une amie, demeurée à Bruxelles, sur le ton de la plaisanterie. Mais Victor n’est pas fou, vous savez, il est juste amoureux.

Lucía a été avant tout un motif – celui du départ, de la conquête d’un soi, dans une ville étrangère– Grenade.

Elle s’appelait Lucía est un roman d’amour – un roman d’errance – un roman d’initiation – un roman existentiel. S’illuminant du souvenir d’un temps et faisant de l’attente de l’être-aimé le noyau d’une passion autant que la cause de sa déréliction, l’ouvrage de Pierre André séduit, sans faire succomber. Certes, le lecteur oubliera plus vite que Victor cette Lucía. Mais on ne crache point, on ne crache jamais, sauf à devenir fou et sans coeur, sur une passion, sur une passion réelle, aussi fugace soit-elle – et surtout en littérature, c’est trop rare ! Et puis c’est la vie ! On s’aime en se décevant. Et puis ce n’est pas n’importe quelle vie, c’est la vie littéraire. La vie où les œuvres tranquilles jamais ne meurent, tout au plus s’endorment, attendant d’être redécouvertes. Allez donc rejoindre Lucía !

Bibliographie :

André, Pierre , Elle s’appelait Lucía, Grasset, collection Le Courage, 2022.