Zone Critique poursuit sa série estivale “Le jour où”, avec un article consacré à Sexus d’Henry Miller.

Est-ce seulement possible de circonscrire son entrée dans la lecture à un seul temps, un seul lieu et peut-être pire, à un seul livre ? Il n’y a certainement pas de première fois en littérature, et si je me souviens toujours avoir appris à lire, en classe, avec Crin-Blanc, je me souviens aussi à quel point cette histoire ne m’avait pas passionné. Je savais lire tout en n’étant pas lecteur.

L’école primaire fut aussi pour moi l’occasion de découvrir le plaisir de partager des lectures. Réunis autour de deux sagas, Le Seigneur des anneaux et les premiers tomes d’Harry Potter, nous avions monté un club qui se réunissait à la « BCD » (ou sur les marches de l’escalier de service lorsque la bibliothèque n’était pas accessible) particulièrement retors et intransigeant avec les profanes qui ne pouvaient répondre aux questions pointues, et bien souvent vaines, que nous posions sur ces lectures.

Ainsi devenais-je lecteur sans le savoir ? Peut-être, en tout cas j’aimais lire et j’en retirais énormément de plaisir et d’émotions, mais en tout honnêteté et avec le recul cette passion naissante ressemblait plus à une dévoration boulimique qu’à une véritable expérience de la lecture.

Je passerai volontiers sur l’adolescence, non pas que je n’y lisais plus mais la lecture y devint un plaisir essentiellement solitaire par pure convention sociale. Et pourtant je côtoyais de nombreux lecteurs confirmés mais l’usage voulait que cela ne s’avoua qu’à demi-mot, ainsi à peine pouvions nous émettre l’idée que la dernière lecture imposée par notre professeure de français était pas mal, qu’il y avait de l’action quoi. Mais parce que l’on dévoilait plus facilement le contenu de son Ipod que celui de sa bibliothèque, chaque moment de lecture évoqué par un camarade prenait des allures de confidences amoureuses. Mes habitudes de lecteur germaient sans encore réussir à s’épanouir pleinement et mes lectures se cantonnaient principalement à de nombreuses séries de fantasy.

Au lycée, je découvris le plaisir que peut procurer une lecture plus attentive, plus soucieuse des mécanismes qui entourent son écriture. Lire n’était plus qu’une belle histoire que l’on emprunte à un auteur mais un jeu parfaitement élaboré à destination de nos sens.

De ces années, je retiens et chéris la découverte de nombreux auteurs, de nombreuses œuvres, avec une pensée toute particulière pour Fin de Partie et Tous les matins du monde qui furent de véritables épiphanies m’aidant à supporter l’idée de devoir terminer en parallèle les Mémoires de De Gaulle pour le programme du Bac. La poursuite de mes études ne faisait alors plus aucun doute, je devais me tourner vers les lettres mais, au grand dam de mes parents et en ne sachant toujours pas pourquoi j’ai fait ce choix, je refusais les khâgnes que j’avais obtenues pour rentrer en Lettres Modernes à la Sorbonne. Face à ma résolution mon père piocha un nombre conséquent d’œuvres dans la bibliothèque familiale, puisque je voulais « apprendre la littérature » par moi-même, voilà ce qu’il était essentiel de lire avant d’oser poser un pied à la fac. Il y avait un peu de tout, de la philo, quelques essais politiques et surtout beaucoup de romans. Une tranche jaunie, très épaisse, attira mon premier regard.

Lire n’était plus qu’une belle histoire que l’on emprunte à un auteur mais un jeu parfaitement élaboré à destination de nos sens

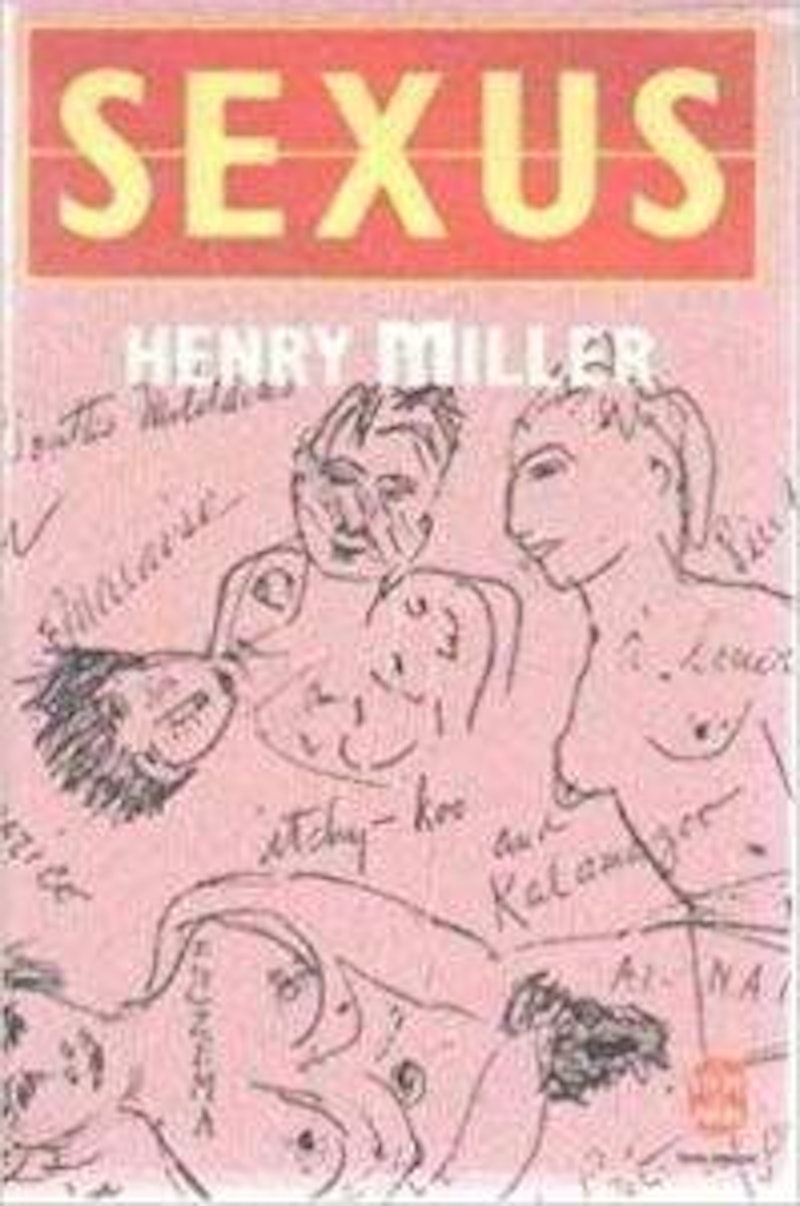

Une couverture rose pâle où des esquisses griffonnées de femmes s’entremêlaient avec des prénoms aux consonances étrangères, et au-dessus, dans un encart rouge « SEXUS ». Autant vous dire que je pensais déjà savoir ce que j’allais y trouver et, malgré le fait que je craignais d’y voir peut-être un autre message de mon père, l’idée ne me déplaisait pas ; après tout pourquoi ne pas voir ce qu’avait un auteur à dire « sur la chose » ? D’autant plus en sept-cents pages et deux autres volumes que je repérais ensuite dans la pile (quoique Plexus et Nexus sont moins évocateurs pour un esprit au sortir de l’adolescence). La quatrième de couverture est plutôt alléchante. « Interdit pendant des années », tiens, à ce point là ? « Henry Miller entreprend le récit complet de sa vie tumultueuse, riche d’expériences intérieures et d’aventures », il faut qu’elle ait été sacrément tumultueuse pour que sa narration en soit interdite, très certainement à cause des « passages très crus » et de « la sexualité exacerbée » évoqués un peu plus loin. Et cette ligne paradoxale glissée entre les louanges de la vie débridée de Miller : « Sexus est l’histoire du grand amour ». L’attrait scandaleux de l’ouvrage se muait en une autre curiosité, comment lier le récit d’une vie aux allures pornographiques à la question du grand amour ? J’avais bien été forcé de constater que cette question irriguait la litt�érature, dans ses dimensions les plus nobles comme dans ses aspects les plus réalistes, mais jusqu’ici on évoquait « la Chose » par des détours, des sous-entendus, on jouait avec la canne enrubannée de Mr de Nemours, on allait cueillir des roses fraîchement écloses avec Ronsard. On ne jouissait pas moins en littérature donc, mais dans mon esprit tout cela était toujours fait avec une certaine pudeur. Je ne cédais pas tout de suite à cette envie d’entreprendre une lecture moins chaste que celles auxquelles j’avais été habitué, je garderai Sexus pour les vacances qui étaient sur le point de commencer.

Je ne me souviens plus exactement du pays dans lequel nous nous trouvions lorsque j’ai ouvert le livre, seulement que c’était en soirée et qu’il faisait particulièrement chaud, mais je me souviens avec beaucoup de clarté que c’était l’aspect déceptif des premières pages qui m’a tout d’abord marqué (mais peut-être était-ce de ma faute m’ayant forgé, à la lecture de la quatrième de couverture, un trop grand horizon d’attente).

Dans les premières pages, rien ne transpire la vie héroïque imaginée a posteriori, Miller se décrit volontairement comme un raté, coincé entre un mariage presque sordide et un boulot vécu comme une torture. Le plus clair de son temps est alors passé à enchaîner les visites, très souvent motivées par des intérêts financiers et matériels, à ses amis et déambuler dans les rues fiévreuses de New-York. Difficile de ne pas éprouver une certaine sympathie pour cet éternel “en vacances” quand on l’est justement soi-même mais ce portrait me laissait craindre de devenir assez rapidement rébarbatif. Agrémentez le tout de nombreux coups, souvent très crus, tirés à droite et à gauche et les premières bouchées très agréables deviennent peu à peu un plaisir étouffe-chrétien.

L’attrait scandaleux de l’ouvrage se muait en une autre curiosité, comment lier le récit d’une vie aux allures pornographiques à la question du grand amour ?

Loser lucide, la seule qualité que je pouvais alors trouver à Miller était son regard cynique et plein d’humour porté sur le fonctionnement de la société américaine, sans que celui-ci devienne un sous-texte social trop pesant. Cette symphonie de l’apitoiement, entre extase éjaculatoire et mal-être existentiel, n’arrivait pourtant pas vraiment à prendre, et je plaçais mes espoirs, comme Miller, dans sa rencontre avec Mara-Mona, seule note discordante qui me semblait à même de renverser le tempo du roman. Mais ce faisant je me rendais sourd à une autre note qui peinait encore à trouver sa tonalité : la naissance de l’écrivain. À travers sa rencontre avec Mona, seule à croire en sa vocation, apparaissait enfin autre chose que la promesse de nuits d’amours et de journées de souffrance, l’idée que Miller était bien destiné à devenir un véritable écrivain. C’est la première nuit vécue et racontée hors du monde et des bras d’une femme qui fit changer mon regard sur Sexus. Miller se trouvait seul, chez lui, et la nuit devait être bien avancée pour être aussi féconde ; les turpitudes de sa vie matérielle semblaient être loin derrière lui car, enfin, sa pensée tout entière était tournée vers l’écriture. Enfin un peu de sérieux, enfin un peu de repos et, paradoxalement, ce moment de doute profond, de réflexion sur sa condition d’écrivain, donna un corps concret à l’œuvre. Je ne me souviens plus exactement de la tournure que prenaient les réflexions de Miller sur sa naissance à l’écriture, et par elle sur sa naissance en tant qu’écrivain, mais je me souviens de leur justesse et de l’effet qu’elles produisirent sur moi. Bien sûr au lycée j’avais touché un petit peu du doigt ce que voulait dire “être écrivain”, j’y avais constaté que ce chemin était marqué par l’abnégation, la difficulté et parfois devenait un véritable combat contre la norme littéraire, voire contre la censure. C’était un combat, mais un combat présenté comme héroïque, contre les autres, contre la société, ce qui n’était pas le cas chez Miller pour qui la condition d’écrivain devenait avant tout une lutte contre la fainéantise et contre soi-même. Ce sont ces réflexions qui me poussèrent à poursuivre ma lecture, je les attendais religieusement et j’étais d’autant plus heureux de tomber sur ces moments pendant les soirées estivales dont la sérénité accordait une majesté particulière aux pensées de Miller. Je garde un souvenir très vague de ses formules bien trouvées mais je me souviens les avoir notées au fur et à mesure sur mon téléphone portable, après tout je devais aussi me préparer à rentrer à l’université et cela ne faisait aucun aucun doute que ce catalogage scrupuleux m’aiderait pour impressionner à moindre frais dans une rédaction. Mais ce portable doit maintenant être éteint dans un tiroir s’il n’a pas simplement été donné à quelqu’un d’autre et je n’ai pas eu l’envie de feuilleter de nouveau les pages de mon livre pour déflorer le souvenir que j’ai des réflexions d’Henry Miller sur la littérature.

La Crucifixion en rose d’Henry Miller n’est peut être pas l’œuvre qui m’a le plus marqué, parce qu’elle n’a pas fait résonner cette intemporalité qui est la marque des chefs-d’œuvre, peut-être aussi parce que la langue de Miller est moins évocatrice que d’autres (mais c’est aussi très certainement lié à la traduction française que je lisais) mais elle est celle qui m’a permis de mieux comprendre l’investissement que demande tout processus de création tout en offrant le portrait sympathique d’un écrivain en devenir. Lire est un apprentissage continu, chaque lecture irrigue la suivante et si j’étais devenu lecteur bien avant d’ouvrir Sexus, j’ai bel et bien eu l’impression de le redevenir une nouvelle fois après en avoir parcouru les pages.

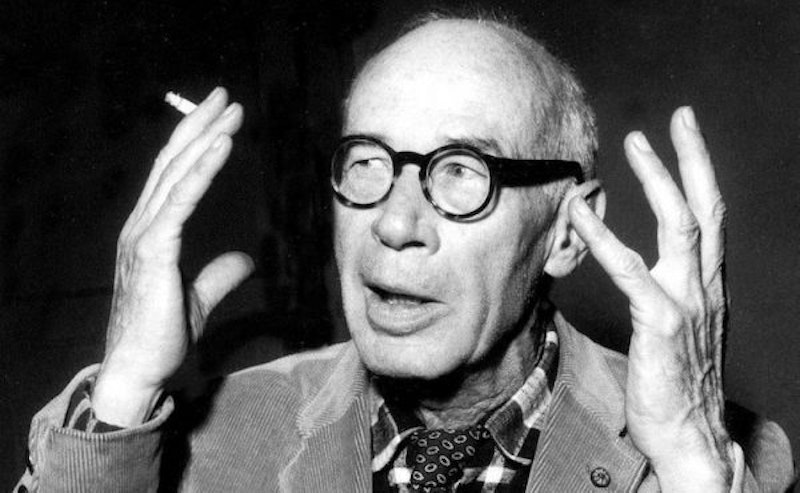

Crédit photo : Henry Miller (1891-1980). Rue des Archives / AGIP