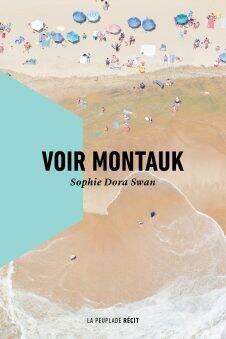

« Il y a dans la souffrance une absence de tout refuge. Elle est le fait d’être directement exposé à l’être. Elle est faite de l’impossibilité de fuir et de reculer. Toute l’acuité de la souffrance est dans cette impossibilité de recul », nous dit Emmanuel Levinas dans Le Temps et l’Autre. Sophie Dora Swan, dans son premier roman, Voir Montauk, sorti en janvier 2023 aux éditions La Peuplade, décrit avec une acuité troublante cette réalité oubliée de la souffrance, racontant, dans une forme narrative surprenante, les errements de la chair et la contusion de l’esprit, révélateurs d’une quête éperdue d’une vérité de l’être, du sens de l’indicible, à travers le choc des mots et la matière brute d’un style, comme ultime témoignage d’un amour d’une fille à sa mère, d’une brèche ouverte au coeur du néant, où s’immisce la vocation douloureusement salutaire de l’écriture.

Voir Montauk nous confronte, dès ses premières pages, à cette pesanteur de l’être ainsi dénudé dans l’asphyxie paroxystique d’une souffrance vue de l’extérieur, muselée entre les murs débilitants d’un hôpital, confinée dans l’inhumanité de ses non-dits. Nulle métaphysique dans cette « aile des abîmés » : l’être se résume à la matérialité prosaïque des plateaux repas sous-pesés, distribués, à l’impersonnalité des numéros de chambres, à l’accumulation répétitive des visites des médecins. L’incarnation, dans ce qu’elle a de plus irréductible, de singulier, et d’intime, est remplacée par la science implacable du dosage savamment calculé des traitements ingérés, nouvelle carte d’identité de patients dont on oublie le nom, et dont on ne retient que la défiguration d’un visage, la froideur d’un masque annonciateur de cette mort refoulée dans la mécanique rituelle des soins, l’illusion d’un retour à cette antériorité originaire à jamais perdue.

Cette origine, la narratrice sait pertinemment qu’elle n’existe pas, qu’elle ne l’a jamais eue, elle qui a « déserté » son enfance trop tôt, craint d’avoir retrouvé sa mère trop tard. C’est ce « nœud », ce point de départ, qui délimite cette frontière terriblement poreuse entre la vie et la mort, l’innocence et la chute, faille spatio-temporelle que le récit cherche à combler, en y substituant une parole qui puisse à nouveau faire lien, offrir la force pure d’une nouvelle enveloppe charnelle à cet amour en pleine déréliction. A défaut de retourner en arrière, il faut se projeter en avant, vaincre l’angoisse extatique de l’être, qui, hors-de-lui-même, à nouveau mis en mouvement par le temps, dépasse la contrainte physique de l’hospitalisation, détourne les relevés biologiques, « le fil tragique subtil du chimique » en poèmes. L’absolution de la souffrance est cette transfiguration d’un « lieu dit » en un au-delà poétique, un entre-deux quasi alchimique qui comble la fêlure de l’absence, le vide de l’indicible. Ainsi l’écriture se conquiert-elle dans le frottement, le contact avec l’épaisseur des destins étirés en autant de possibles que la pâte à gâteau longuement décrite dans l’incipit, réceptacle affectif de la rupture redoutée, forme transitive et transitoire d’une volonté déchirante de continuer malgré tout à aimer, d’un consentement impérieux à être envers et contre tout.

Revenir, revivre

Ecrire revient alors à décoller l’être de sa souffrance, à imposer une présence dans l’écart fantomatique qui le sépare du malheur incarné du néant.

« Dans le miroir (…) un espace irréel / qui s’ouvre virtuellement / derrière la surface / je suis / là-bas / là où je ne suis pas / une sorte d’ombre / qui me donne à moi-même / ma propre visibilité / qui me permet de me regarder / là où je suis absente » : écrire revient alors à décoller l’être de sa souffrance, à imposer une présence dans l’écart fantomatique qui le sépare du malheur incarné du néant. Car oui, la vie et la mort ne sont pas des entités abstraites, dangereusement éthérées, mais la trace, l’enracinement d’un corps dans la matière, l’étoffe temporelle de son endurance et de son déclin, lancé dans les coordonnées mouvantes et indéterminées de l’existence. Cette-dernière se découvre dans la projection d’une cartographie, mi-réelle, mi-imaginaire, dont les chemins convexes, de traverse, se recoupent en l’unité miraculeuse d’une écriture, la résolution poétique de la contradiction primordiale, de ce tiraillement nodal, inavouable entre l’espoir d’en finir et l’espérance de survivre : « Ce noeud , je cherche des livres (…) qui sont des cailloux entre toi et moi, un chemin pour nous éloigner l’un de l’autre et nous retrouver,/ je sème des poèmes / je dessine une trajectoire ». Cette trajectoire n’est pas l’affaire de la survie, hantise d’une mort à rebours, mais de la survivance, cette mise en mots de l’impossible vécu, de l’inénarrable conté, promesse de faire retour à ce qui reste justement à inventer : « Montauk / un endroit sans histoire / pour écrire différemment la nôtre (…) Peut-être qu’écrire Montauk, c’est le début de la trajectoire (…) Ecrire, c’est tenir cette promesse(…) toi, moi / nous / nous irons à Montauk, Maman ». La narratrice et sa mère sont alors des « revenantes », figures de l’ombre du désespoir, du reflet spectral de l’être dans les régions autarciques de l’inavouable.

Dire, ou ne pas dire

Ce qui ne peut se dire, c’est en effet l’absurde, l’absolue irrésolution du vide et du plein, de la naissance et de la mort, toujours tendues à l’extrême, retenues dans les lignes fébriles, désordonnées, chaotiques d’un récit décimé en fragments poétiques épars, déroutants, haletants, suspendus à ce même souffle commun, à cette même menace de la déperdition. « Taper en vain en vide » : les mots s’accumulent, les images se superposent pour décrire l’insensé de l’effondrement, la confusion des soins, mais restera toujours ce fond, cette abysse du langage en laquelle s’échouent les injonctions aveuglantes à guérir, l’irréversibilité lucide de la peine. Oublier ou ressasser serait le dilemme convenu de la résilience imposée, là où l’écriture sublime l’hésitation, parachève la nécessité à ne pas choisir, mais créer, justement, ce qui manque à l’oubli, résiste au traumatisme : l’espace-temps d’une rencontre, d’une excursion du souvenir dans la transformation du présent. L’horizon de la narratrice et sa mère est l’absolution de ce passé qui n’a pas encore eu lieu, de la visite de ce souvenir dans cet endroit encore inconnu des yeux, pressenti par le coeur.

Ecrire ressource l’élan, la fluidité temporelle des liens du sang, de la mémoire de l’eau, concentrée, ravivée dans le miracle de Montauk, la « compensation » du paradoxe de l’être, du courant intarissable de la parole : « À Montauk / le lieu dit (…) l’eau qui donne la vie et la mort / l’eau qui trouble la lumière précisément / comme les souvenirs troublent la vie ». Non plus être ou ne pas être, mais dire ou ne pas dire : telle est l’impossibilité salvatrice de la page blanche, la viduité créatrice du récit dans l’impensé de la souffrance.

Référence : Sophie Dora Swan, Voir Montauk, La Peuplade