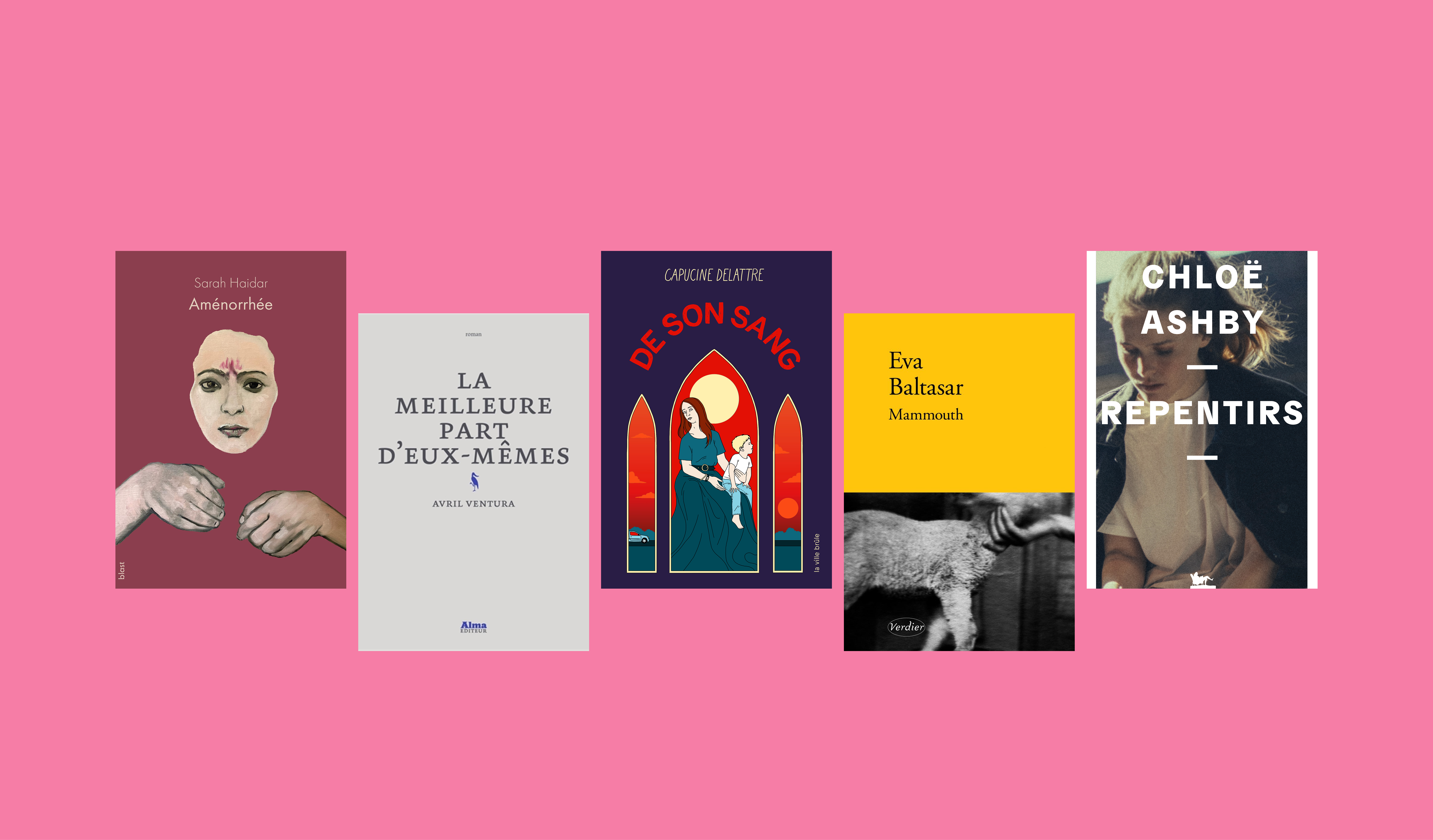

Alors que la fête des mères approche – un événement commercial mais l’occasion d’offrir des livres – nous vous proposons de découvrir cinq critiques de livres qui pensent différement la maternité, sans tabou ni idéalisation mais singulière et plurielle.

- Chloë Ashby, l’une des nouvelles voix les plus intéressantes de la littérature anglo-saxonne, signe un deuxième roman Repentirs. Son personnage principal, Cathy, s’était promise avec son mari de ne pas avoir d’enfant. Pourtant, un désir inattendu fait jour, lui faisant prendre conscience du compte à rebours de l’âge et des possibilités inhérentes de procréation. « Un récit construit sous la forme d’un journal intime et à l’échelle d’une année de réflexion, qui amène à mesurer les évolutions et circonvolutions d’une pensée en mouvement. » (Mathieu Champalaune)

- Dans son deuxième roman, Avril Ventura nous entraîne dans l’univers intime de Marie, une femme aux prises avec les défis de la maternité, des liens familiaux fragiles et des héritages invisibles qui pèsent sur son quotidien. « Ce roman est l’examen de la manière dont une mère tente de naviguer entre l’amour qu’elle porte à son enfant et les angoisses qui la submergent. » (Diana Carneiro)

- Capucine Delattre nous emmène quant à elle vers les sables mouvants de la maternité. Cinq ans après la naissance de son fils, deux ans après son divorce, Sabine n’en peut plus. Le voir un week-end sur deux est déjà trop. À travers ce roman, l’autrice s’interroge : jusqu’où ces mères forcées iront-elles avant de se rendre compte que cette vie n’est pas la leur ?

- L’autrice catalane Eva Baltasar explore également la question de la maternité sous un angle peu commun – entre refus d’être mère, maternité contrainte et maternité indirecte, mais du point de vue d’une femme lesbienne. La jeune narratrice de Mammouth ouvre alors le récit par l’affirmation de son désir d’être mère, et sa quête d’un partenaire sexuel lors d’une « fête clandestine de fécondation ».

- Enfin, dans le roman de Sarah Haidar, nous découvrons une narratrice confrontée à une maternité imposée dans un monde où l’avortement est criminalisé et où le corps féminin est un territoire de surveillance et de contrôle. « Plus qu’une critique sociale, Aménorrhée fait exploser les discours normatifs en exposant ce qu’ils cherchent à masquer. » (Diana Carneiro)